Pendahuluan: Dua Dekade Damai yang Penuh Gelombang

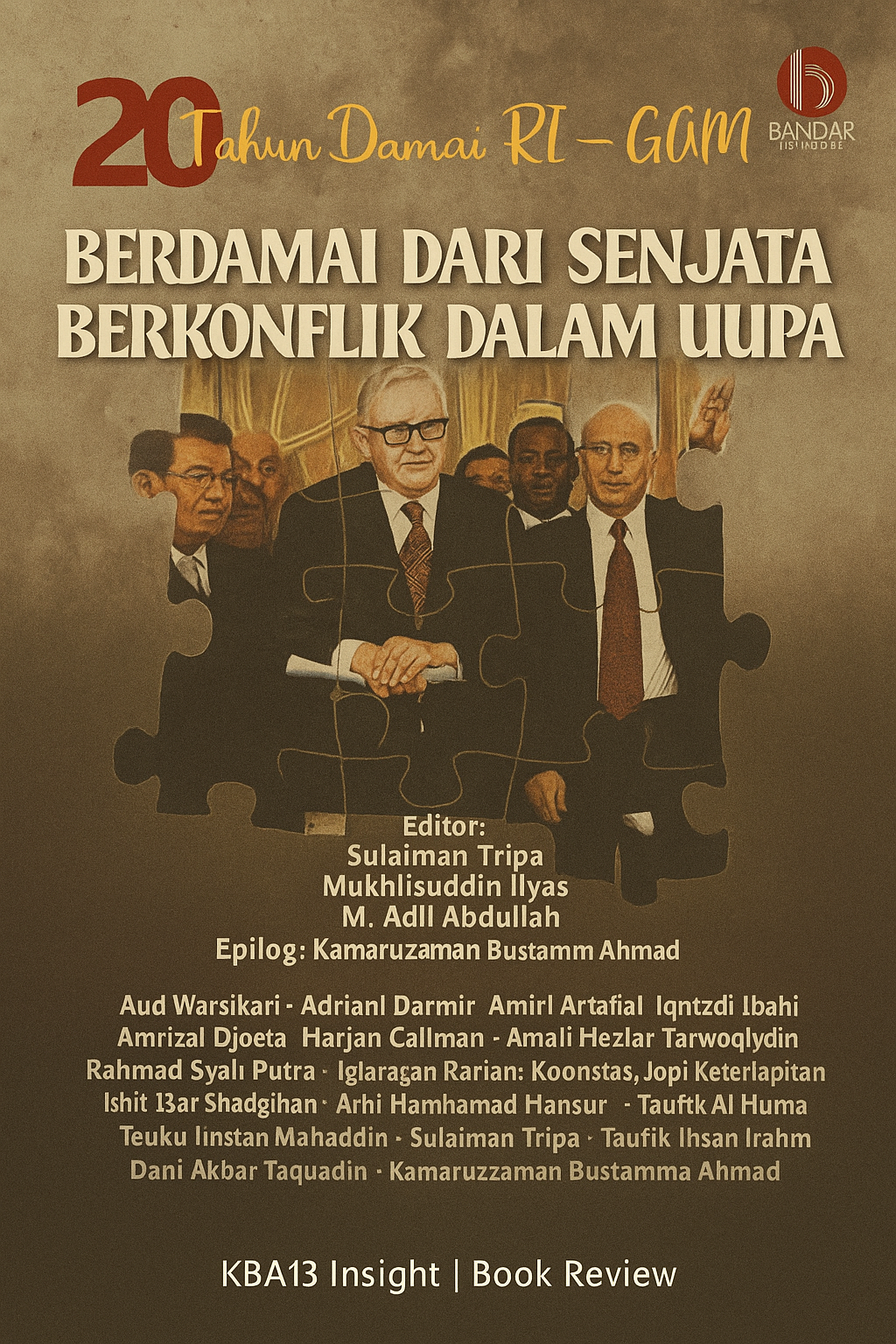

Dua puluh tahun sejak penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 adalah sebuah momentum historis yang patut direnungkan secara serius. Aceh yang dahulu diliputi dentuman senjata, operasi militer, dan ketakutan rakyatnya, kini menapaki jalan damai yang penuh lika-liku. Buku 20 Tahun Damai RI–GAM: Berdamai dari Senjata, Berkonflik dalam UUPA, yang diterbitkan oleh Bandar Publishing, hadir sebagai catatan kolektif atas perjalanan panjang ini.

Disunting oleh Sulaiman Tripa, Mukhlisuddin Ilyas, dan M. Adli Abdullah, buku ini memuat 17 bab dengan beragam perspektif: dari kompleksitas akar konflik, luka sejarah yang masih membekas, dinamika UUPA, hingga pergeseran masyarakat sipil Aceh dalam arena politik kontemporer. Kehadiran prolog dari Fuad Mardhatillah dan epilog dari Kamaruzzaman Bustamam Ahmad menegaskan bahwa narasi damai Aceh bukan hanya soal menghentikan konflik, tetapi juga memahami transformasi sosial, politik, dan spiritual yang menyertainya.

Buku ini bukan sekadar refleksi akademik. Ia adalah testimoni kolektif, potret dialektika, sekaligus peringatan bahwa damai bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang harus terus dirawat.

Membaca Luka dan Harapan dalam Dua Dekade Damai

Bab-bab awal buku ini menggali akar konflik Aceh yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang ketidakadilan dan marginalisasi. Saifuddin Bantasyam misalnya, menelusuri akar konflik dalam bingkai penyelesaian politik dan sosial, menunjukkan bahwa kekerasan hanyalah gejala dari problem struktural yang lebih dalam.

M. Adli Abdullah kemudian melanjutkan dengan refleksi atas dua dekade damai yang sarat paradoks: di satu sisi masyarakat menikmati kebebasan dari ketakutan, namun di sisi lain luka lama, janji-janji yang belum tuntas, dan rasa kehilangan masih menghantui banyak pihak. Damai tidak otomatis menghapus memori penderitaan, justru ia membuka ruang bagi rakyat untuk mengingat dan menuntut keadilan.

Sahlan Hanafiah menyoroti faktor-faktor yang membuat damai bertahan: mulai dari konsensus politik, hadirnya UUPA sebagai payung hukum, hingga peran internasional. Namun, faktor-faktor itu belum tentu menjamin kelanjutan perdamaian tanpa adanya komitmen bersama untuk menjadikan damai sebagai budaya.

Sehat Ihsan Shadiqin menambahkan perspektif yang menarik dengan melihat bagaimana Islam, spiritualitas, dan perubahan sosial ikut mewarnai transformasi Aceh. Damai Aceh bukan hanya urusan politik, tetapi juga soal rekonstruksi moral dan religius yang menjadi fondasi masyarakat.

Dari Senjata ke UUPA: Paradoks Damai yang Belum Usai

Salah satu kekuatan buku ini adalah mengangkat paradoks besar dalam perdamaian Aceh: bagaimana dari senjata beralih ke UUPA, tetapi konflik justru muncul dalam tafsir, implementasi, dan politik hukum UUPA itu sendiri. Amirzal J. Prang dengan tajam menyoroti bagaimana UUPA yang seharusnya menjadi instrumen damai, justru menjadi sumber ketegangan baru antara Aceh dan Jakarta.

Bab-bab lain, seperti tulisan Afrizal Tjioetra dan Zainal Abidin, menegaskan bahwa masalah hukum, politik, dan ekonomi masih menghantui Aceh. Persoalan korban konflik yang belum mendapat keadilan, problematika UUPA yang belum sepenuhnya dijalankan, hingga disorientasi masyarakat sipil dalam memainkan perannya, menunjukkan bahwa damai bukanlah sesuatu yang statis.

“Perjalanan 20 tahun damai di Aceh bukanlah sebuah peacebuilding, melainkan peacemarketing. Buktinya, simbol-simbol material—ibarat wewangian—telah menggantikan kekuatan solidaritas moral dan komunal.”

— Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Epilog Buku

Merawat Damai: Tanggung Jawab Kolektif Menuju Masa Depan

Buku ini juga menampilkan perspektif tentang peran masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan generasi muda dalam merawat damai. Teuku Muttaqin Mansur, misalnya, menulis tentang bagaimana perguruan tinggi menjadi ruang penting untuk menjaga ingatan kolektif dan membangun kesadaran kritis generasi muda.

Rahmad Syah Putra dan Afrizal Tjioetra menunjukkan bahwa damai yang bertahan selama dua dekade ini tidak boleh membuat Aceh terjebak dalam zona nyaman. Tanpa revitalisasi masyarakat sipil, tanpa penguatan kapasitas politik rakyat, damai bisa kehilangan substansinya.

Menariknya, Muhammad Heikal Daudy dalam bab terakhir mengingatkan adanya “ranjau” baru yang bisa mengancam damai: mulai dari perebutan sumber daya ekonomi, kooptasi politik, hingga pergeseran orientasi masyarakat sipil dari perjuangan moral ke pragmatisme politik.

Penutup: Buku, Damai, dan Ingatan Kolektif Aceh

20 Tahun Damai RI–GAM: Berdamai dari Senjata, Berkonflik dalam UUPA adalah karya penting untuk siapa saja yang ingin memahami anatomi perdamaian Aceh. Buku ini memotret bahwa damai adalah ruang negosiasi yang tak pernah selesai, sebuah perjalanan yang menuntut keberanian untuk menghadapi luka masa lalu sekaligus merajut harapan masa depan.

Sebagai refleksi dua dekade damai, buku ini layak dibaca oleh akademisi, aktivis, politisi, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Ia bukan hanya arsip pengetahuan, tetapi juga alarm pengingat bahwa damai bisa rapuh bila tidak dijaga.

Di tengah peringatan 20 tahun damai Aceh, buku ini hadir untuk mengingatkan kita semua: damai bukan hadiah, melainkan kerja keras kolektif yang harus terus diperjuangkan.

Leave a Reply