Your cart is currently empty!

Bagan Metode Studi Islam: Epistemologi, Pengetahuan, Worldview, dan Struktur dalam Kajian Sains Islam

Pendahuluan

Dalam setiap perkuliahan metodologi, kita sering berhadapan dengan kerumitan teori yang kadang terasa jauh dari kehidupan nyata. Mahasiswa kerap merasa metodologi hanyalah parade definisi: epistemologi, ontologi, aksiologi—dihafal lalu dilupakan. Padahal, hakikat metodologi adalah menjawab pertanyaan mendasar: dari mana ilmu datang, bagaimana ia diuji, siapa yang menjaganya, dan untuk apa ilmu itu digunakan. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak cukup dijawab dengan teori kering, melainkan harus ditunjukkan melalui peta proses yang konkret.

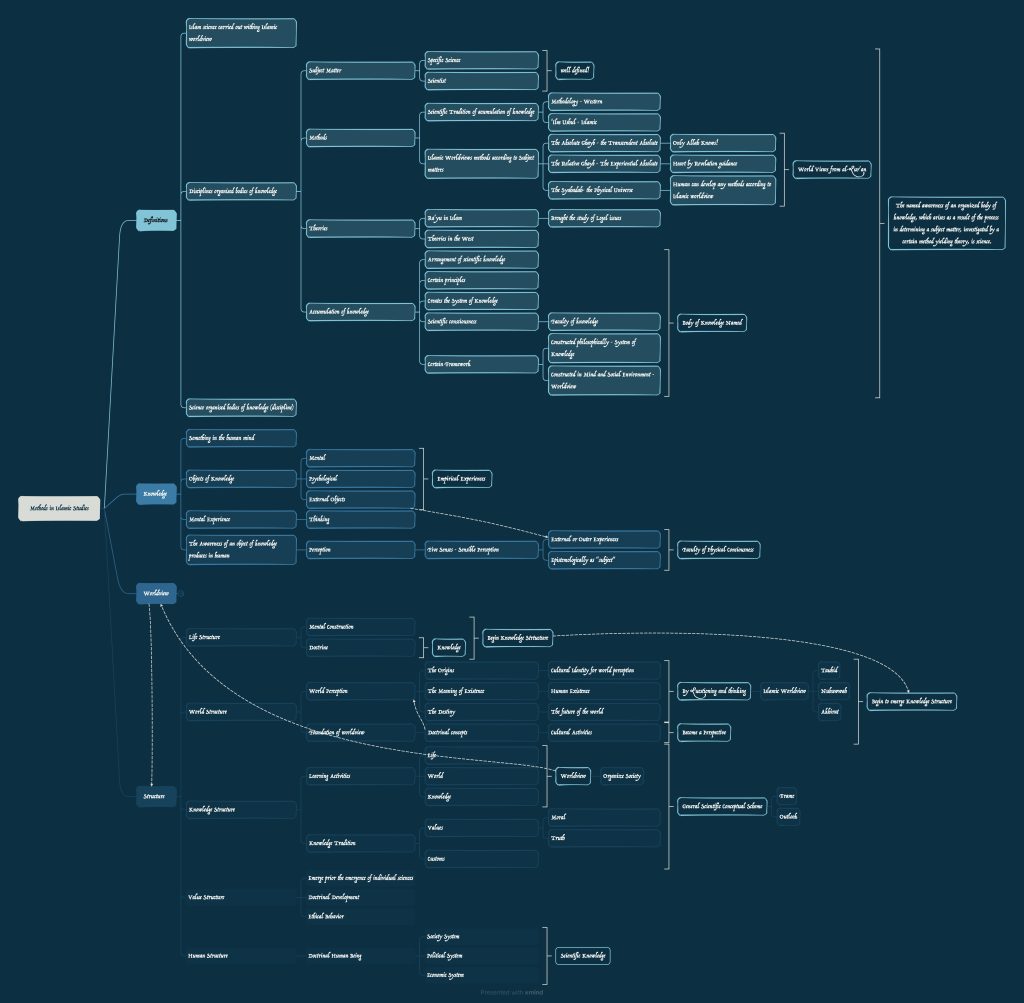

Bagan Methods in Islamic Studies disusun untuk menjadi peta semacam itu. Ia bukan “peta tunggal” yang mutlak, melainkan sebuah kompas intelektual yang membantu mahasiswa menavigasi perjalanan ilmu Islam dari hulu ke hilir. Dengan bagan ini, kita bisa melihat hubungan yang biasanya tercerai-berai: wahyu, tradisi, akal, pengalaman empiris, worldview, nilai-nilai, lembaga, hingga ekosistem ekonomi pengetahuan. Semua itu ditarik dalam satu garis yang utuh, sehingga mahasiswa bisa menyadari bahwa ilmu Islam adalah sistem yang hidup, bukan sekadar koleksi teori.

Dalam pengalaman mengajar, saya sering menemukan mahasiswa sibuk mengutip literatur dari berbagai sumber—kutip sana, kutip sini—tanpa pernah merenungkan bagaimana rangkaian ilmu itu terbentuk. Debat akademik pun sering berakhir menjadi lomba rujukan, bukan pertarungan argumen. Bagan ini mengajak mahasiswa untuk kembali ke akar: memahami alur pembentukan ilmu, bukan sekadar jumlah referensi. Ilmu yang sejati bukan sekadar “apa kata si A atau si B”, tetapi bagaimana suatu argumen lahir, dipertanggungjawabkan, dan diwariskan.

Di balik bagan ini ada pesan penting: pengetahuan Islam selalu berlapis antara dimensi fisik dan metafisik. Ia lahir dari wahyu, diolah akal, diuji pengalaman, dijaga tradisi, dimaknai worldview, dan dihidupkan oleh struktur sosial. Tanpa kesadaran akan lapisan ini, ilmu akan tereduksi menjadi hafalan belaka. Dengan kesadaran itu, ilmu menjadi jalan menuju kebijaksanaan.

Karena itu, bagan ini kita gunakan sebagai peta perkuliahan Kajian Sains Islam. Ia memberi kerangka agar mahasiswa tidak hanya tahu teori, tetapi juga mampu membaca dinamika ilmu: bagaimana ia muncul, tumbuh, diuji, dan diorganisir. Bagan ini juga menuntut mahasiswa berpikir lintas dimensi—menghubungkan teks dengan konteks, empiris dengan transendental, individu dengan masyarakat, tradisi dengan modernitas. Dengan begitu, mahasiswa belajar bukan hanya metodologi, tetapi juga tradisi berpikir Islam yang menyeluruh.

Pendahuluan ini sekaligus menjadi ajakan: mari kita memasuki kuliah Kajian Sains Islam dengan kesadaran bahwa ilmu adalah perjalanan, bukan sekadar tumpukan teori. Bagan ini adalah peta jalan kita, yang akan kita telusuri setahap demi setahap, hingga mahasiswa mampu berdiri sebagai peneliti Muslim yang tidak hanya pintar mengutip, tetapi juga mampu merangkai pengetahuan menjadi bangunan yang bermakna bagi umat dan peradaban.

Sacred Sources and Early Islamic Tradition

Epistemologi Islam selalu dimulai dari pertanyaan paling mendasar: dari mana pengetahuan itu bersumber? Jawabannya tidak pernah berubah sejak empat belas abad lalu: Al-Qur’an dan Sunnah. Dua sumber ini adalah mata air yang tidak pernah kering, fondasi yang menopang seluruh bangunan ilmu Islam. Al-Qur’an dipahami bukan sekadar teks, melainkan firman Allah yang mengandung kebenaran mutlak. Sunnah Nabi dipandang sebagai penjelas, penafsir, dan penerjemah praktis dari Al-Qur’an. Maka, setiap langkah awal dalam metodologi studi Islam harus kembali kepada dua sumber sakral ini.

Namun, sejak awal umat Islam sadar bahwa wahyu tidak bisa dipahami secara beku. Ia harus ditafsirkan, dikontekstualisasikan, dan dihidupkan dalam praktik. Karena itu, tradisi sahabat dan tabi‘in menjadi sangat penting. Mereka adalah generasi pertama yang mengajukan ijtihad, merumuskan fatwa, memutuskan perkara hukum, dan membangun konsensus (ijmâ‘). Tradisi ini menunjukkan bahwa epistemologi Islam tidak hanya berlandaskan teks, tetapi juga pada dinamika praktik komunitas yang menafsirkan teks. Dengan demikian, sejak awal, epistemologi Islam sudah bersifat kolektif, partisipatif, dan historis.

Salah satu keistimewaan epistemologi Islam adalah hadirnya mekanisme isnad. Dengan sanad, ilmu tidak dibiarkan bebas tanpa pengawasan. Ia harus ditelusuri dari siapa, kepada siapa, dan melalui jalur apa. Riwayah menjadi bukti bahwa pengetahuan tidak bisa dilepaskan dari otoritas. Mahasiswa sering melihat sanad sebagai formalitas, padahal sanad adalah jantung dari epistemologi Islam. Ia adalah pagar yang memastikan ilmu tidak menyimpang, tidak dipalsukan, dan tidak dicampur dengan hawa nafsu.

Selain isnad, riwayah hadis juga menjadi bukti ketelitian epistemologi Islam. Setiap kata Nabi diperiksa, ditimbang, dan diuji. Para perawi tidak hanya diperhatikan hafalannya, tetapi juga moralitasnya. Dengan cara itu, ilmu dalam Islam tidak hanya dijaga kebenarannya secara intelektual, tetapi juga integritasnya secara moral. Karena itu, epistemologi Islam sejak awal adalah gabungan antara ketepatan rasional dan kejujuran etis.

Dalam praktik sejarah, kita melihat bagaimana konsensus (ijmâ‘) menjadi mekanisme lain untuk menjaga epistemologi. Ijmâ‘ bukan sekadar kesepakatan, tetapi simbol bahwa ilmu dalam Islam harus bersifat kolektif. Tidak cukup seorang ulama besar yang berbicara sendiri; harus ada musyawarah dan pengakuan bersama. Dengan cara itu, kebenaran tidak dimonopoli, melainkan diakui secara luas. Ijmâ‘ adalah bukti bahwa epistemologi Islam dibangun di atas kebersamaan, bukan individualisme.

Peran ijtihad juga tidak bisa diabaikan. Sejak awal, umat Islam dihadapkan pada persoalan baru yang tidak secara langsung disebut dalam teks. Ijtihad hadir sebagai jalan untuk menjembatani wahyu dengan realitas. Di sinilah kita melihat betapa epistemologi Islam sangat fleksibel. Ia tidak membiarkan wahyu menjadi teks yang membeku, melainkan membuka ruang bagi kreativitas akal. Dengan ijtihad, teks sakral tetap relevan sepanjang zaman, karena ia selalu dihubungkan dengan konteks kehidupan.

Keseluruhan tradisi awal ini—Al-Qur’an, Sunnah, ijtihad, fatwa, qadhâ, ijmâ‘, isnad, dan riwayah—membentuk fondasi epistemologi Islam. Mereka menunjukkan bahwa ilmu dalam Islam tidak hanya lahir dari teks, tetapi juga dari komunitas yang menjaga teks, dari otoritas yang menafsirkan teks, dan dari praktik yang menghidupkan teks. Inilah yang membuat epistemologi Islam unik: ia berdiri di atas kombinasi wahyu, akal, dan sejarah. Tanpa memahami tradisi awal ini, kita tidak akan pernah mengerti bagaimana epistemologi Islam bekerja.

Scripture and Tradition (Text and Transmission)

Ketika wahyu diturunkan, ia tidak hadir dalam ruang kosong. Ia turun dalam bentuk teks yang dibacakan, dihafalkan, ditulis, dan diajarkan. Dari sinilah lahir tradisi skriptural dalam Islam. Mushaf dengan segala variasi qirâ’ât menjadi bukti betapa detailnya umat menjaga keaslian teks Al-Qur’an. Qirâ’ât bukan sekadar variasi bacaan, melainkan cermin dari ketelitian epistemologis. Dari bacaan, umat belajar memahami keindahan bahasa, kedalaman makna, serta keluasan tafsir. Karena itu, ilmu balaghah dan semantik berkembang seiring dengan upaya memahami Al-Qur’an.

Tradisi skriptural juga tidak bisa dilepaskan dari hadis. Hadis adalah wahyu dalam bentuk penjelasan dan praktik. Namun hadis tidak diterima begitu saja. Ia diuji, diteliti, dan disaring dengan standar yang ketat. Ilmu riwâyah dan dirâyah lahir sebagai metodologi untuk menjaga otentisitas hadis. Analisis sanad menelusuri jalur periwayatan, sementara kritik matan memastikan isi hadis tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Dengan dua instrumen ini, hadis tidak hanya menjadi warisan narasi, tetapi juga bukti sistem verifikasi ilmiah yang sangat maju dalam sejarah.

Dari tradisi teks inilah muncul mekanisme transmisi ilmu. Halaqah di masjid menjadi ruang pertama tempat ilmu diturunkan. Seorang guru dikelilingi murid, membaca kitab, menjelaskan makna, lalu mendengarkan pertanyaan. Setelah itu, berkembang madrasah dan pesantren, tempat ilmu diajarkan lebih sistematis. Ijazah diberikan sebagai tanda bahwa seorang murid berhak mengajarkan kembali apa yang ia terima. Zawiyah dan khânqâh memperluas dimensi transmisi dengan menekankan aspek spiritual. Semua ini menunjukkan bahwa teks tidak hanya dibaca, tetapi juga dihidupkan dalam komunitas.

Kanonisasi kitab juga bagian penting dari transmisi. Ulama menulis, menyalin, dan menyebarkan kitab, sehingga lahir karya-karya monumental yang menjadi rujukan lintas generasi. Kitab-kitab ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber ilmu, tetapi juga simbol otoritas. Kitab yang diterima luas oleh komunitas ulama memiliki kedudukan epistemologis yang lebih kuat. Dengan cara ini, tradisi Islam memastikan bahwa pengetahuan tidak tercerabut dari akar historisnya, melainkan selalu memiliki kesinambungan.

Bahasa menjadi medium penting dalam seluruh proses ini. Bahasa Arab, dengan segala gramatikanya, menjadi instrumen utama dalam menjaga kemurnian teks. Ilmu nahwu, sharaf, balaghah, dan semantik lahir dari kebutuhan untuk memahami teks secara benar. Karena itu, dalam epistemologi Islam, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi fondasi berpikir. Kesalahan dalam memahami bahasa bisa berarti kesalahan dalam memahami agama.

Peran ulama dalam tradisi teks sangat menentukan. Mereka bukan sekadar penghafal, tetapi penjaga makna. Dengan ketekunan, mereka mengajar, menyalin, dan menjelaskan kitab. Dengan reputasi dan sanad, mereka memastikan bahwa ilmu tidak diambil dari sembarang orang. Karena itu, otoritas keilmuan dalam Islam tidak lahir dari jabatan administratif, tetapi dari pengakuan komunitas ilmiah.

Keseluruhan tradisi ini—Al-Qur’an dengan qirâ’ât-nya, hadis dengan sanad dan matannya, madrasah dengan ijazahnya, kitab dengan kanonisasinya, bahasa dengan gramatikanya—membentuk sistem transmisi yang kokoh. Sistem ini memastikan bahwa ilmu Islam tidak hanya terjaga isinya, tetapi juga cara ia diajarkan dan diwariskan. Dengan demikian, epistemologi Islam bukan hanya teori, tetapi juga praktik sosial yang menghidupkan teks.

Interpretive Frameworks

Teks tidak pernah berbicara sendiri. Ia memerlukan pembacaan, penafsiran, dan kerangka yang memandu bagaimana makna ditarik dari kata-kata. Dalam Islam, lahirlah apa yang disebut dengan kerangka interpretasi, yakni perangkat metodologis yang menghubungkan wahyu dengan realitas. Tanpa kerangka interpretasi, teks hanya akan menjadi deretan kalimat yang membeku. Dengan kerangka interpretasi, teks menjadi hidup, lentur, dan selalu relevan dengan zaman.

Salah satu kerangka interpretasi paling berpengaruh dalam sejarah Islam adalah ushûl al-fiqh. Ia bukan sekadar teori hukum, tetapi sistem metodologis yang sangat canggih. Melalui ushul fiqh, ulama merumuskan bagaimana memahami ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis, bagaimana menggunakan qiyâs, kapan istihsân bisa dipakai, bagaimana istislâh dan ‘urf bisa menjadi pertimbangan, serta bagaimana sadd al-dzarâ’i menjaga dari kerusakan. Dengan perangkat ini, teks tidak hanya dibaca secara literal, tetapi juga dipahami dalam kaitannya dengan tujuan syariat.

Selain itu, tafsir Al-Qur’an juga menunjukkan kerangka interpretasi yang kaya. Tafsir tidak hanya berarti menjelaskan makna kata, tetapi juga menyelami konteks historis, memahami asbâb al-nuzûl, serta merumuskan maqâshid yang menjadi tujuan. Tafsir kontekstual ini membuat Al-Qur’an selalu relevan dengan realitas sosial. Seorang mufassir tidak hanya berurusan dengan teks, tetapi juga dengan dunia tempat teks itu dibaca. Di sinilah kerangka interpretasi menjadi jembatan antara teks sakral dan kehidupan sehari-hari.

Tradisi Islam juga mengembangkan kerangka interpretasi dalam ilmu hadis. Para ulama tidak hanya menghafal hadis, tetapi juga menimbang validitasnya melalui kritik sanad dan matan. Mereka membangun kategori hadis sahih, hasan, dha‘if, hingga mawdhû‘. Semua ini adalah bentuk kerangka interpretasi yang menjaga agar Sunnah Nabi tidak dipahami secara sembarangan. Dengan kerangka ini, hadis tetap menjadi sumber otoritatif, tetapi sekaligus diuji secara ketat.

Di era kontemporer, kerangka interpretasi semakin meluas dengan hadirnya teori-teori modern. Sosiologi pengetahuan mengajarkan bahwa teks harus dipahami dalam konteks struktur sosial. Antropologi Islam menekankan pentingnya melihat praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari umat. Feminisme Islam menantang pembacaan bias gender, sementara teori poskolonial mengingatkan kita akan bahaya dominasi epistemologis Barat. Semua ini adalah kerangka interpretasi yang memperkaya cara kita membaca teks.

Namun, kerangka interpretasi juga membawa tantangan. Semakin banyak kerangka yang digunakan, semakin besar pula kemungkinan terjadi perbedaan penafsiran. Tetapi dalam tradisi Islam, perbedaan bukan ancaman, melainkan rahmat. Ia menunjukkan bahwa teks sakral memiliki keluasan makna. Kerangka interpretasi justru membuka ruang dialog, sehingga ilmu berkembang dalam dinamika perbedaan. Yang penting adalah menjaga adab, agar perbedaan tidak berubah menjadi permusuhan.

Keseluruhan kerangka interpretasi ini—ushul fiqh, tafsir, kritik hadis, teori kontemporer—menunjukkan bahwa epistemologi Islam bukan sekadar menghafal teks, tetapi mengolahnya dalam kerangka metodologis. Dengan kerangka ini, ilmu Islam bisa terus relevan dari masa ke masa, mampu menjawab persoalan baru tanpa kehilangan akar tradisi. Kerangka interpretasi adalah bukti bahwa ilmu dalam Islam selalu bergerak antara teks dan konteks, antara wahyu dan kehidupan.

Critical Approaches

Dalam sejarah intelektual Islam, kesadaran kritis telah menjadi bagian penting dari proses pembentukan ilmu. Umat Islam sejak awal menyadari bahwa tidak semua pengetahuan dapat diterima begitu saja. Setiap klaim harus diuji, setiap riwayat harus diverifikasi, dan setiap gagasan harus ditimbang. Dari kesadaran ini lahirlah tradisi kritik yang mendalam, yang kemudian menjadi salah satu ciri khas epistemologi Islam.

Salah satu wujud paling nyata dari pendekatan kritis adalah ilmu hadis. Di sinilah kita melihat bagaimana sanad diperiksa secara detail, setiap perawi diteliti kredibilitasnya, dan setiap matan ditimbang konsistensinya dengan teks yang lain. Kritik hadis bukan hanya sekadar seleksi data, tetapi sebuah disiplin ilmiah yang sangat sistematis. Ia membuktikan bahwa epistemologi Islam tidak hanya menerima otoritas begitu saja, melainkan selalu menuntut verifikasi.

Pendekatan kritis juga tampak dalam ilmu kalam. Para teolog Islam tidak segan mempertanyakan konsep-konsep metafisik, menimbang logika lawan, dan merumuskan argumen rasional. Dengan dialektika, mereka membela ajaran Islam sekaligus mengembangkan cara berpikir kritis. Kalam menunjukkan bahwa iman dalam Islam tidak anti terhadap pertanyaan, bahkan justru mengajak untuk terus bertanya agar keyakinan semakin matang.

Dalam tradisi hukum Islam, pendekatan kritis hadir dalam bentuk ijtihad. Ulama selalu memeriksa apakah sebuah fatwa benar-benar sesuai dengan maqashid syariah atau hanya hasil dari kebiasaan lokal. Kritik ini memungkinkan hukum Islam untuk selalu relevan dengan konteks, tanpa kehilangan akar prinsipnya. Dengan ijtihad, umat Islam diajak untuk tidak berhenti pada teks literal, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial.

Di era modern, pendekatan kritis mendapatkan dimensi baru melalui dialog dengan ilmu-ilmu sosial. Sosiologi pengetahuan, misalnya, mengingatkan bahwa ilmu tidak pernah lahir di ruang kosong. Ia selalu dipengaruhi oleh struktur sosial, kelas, dan kepentingan politik. Antropologi Islam menekankan pentingnya mengamati praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya membaca teks normatif. Dengan ini, epistemologi Islam diperkaya dengan kesadaran bahwa ada jarak antara teks, tafsir, dan praktik.

Kritik kontemporer juga datang dari feminisme Islam. Pendekatan ini berusaha membongkar bias gender dalam interpretasi keagamaan yang diwariskan selama berabad-abad. Feminisme Islam tidak menolak teks, tetapi mengajak untuk membaca ulang dengan perspektif keadilan. Begitu juga dengan teori poskolonial, yang mengingatkan umat Islam agar tidak terjebak dalam dominasi epistemologis Barat. Dengan pendekatan ini, ilmu Islam didorong untuk berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa kehilangan keterbukaan untuk berdialog.

Semua bentuk kritik ini—hadis, kalam, fiqh, sosiologi, antropologi, feminisme, poskolonial—membuktikan bahwa epistemologi Islam bukanlah tradisi yang kaku. Ia selalu terbuka terhadap pertanyaan, dialog, dan perbaikan. Kritik bukanlah ancaman, melainkan cara untuk menjaga ilmu tetap hidup. Dengan pendekatan kritis, ilmu Islam mampu membersihkan dirinya dari kelemahan, memperkuat fondasinya, dan terus berkembang sesuai tuntutan zaman.

Worldview of Islam

Epistemologi Islam tidak berdiri di ruang kosong. Ia selalu lahir dari sebuah pandangan hidup yang lebih luas, yang dalam bagan disebut worldview of Islam. Pandangan ini tidak hanya memberi arah pada ilmu, tetapi juga menentukan tujuan akhirnya. Bagi umat Islam, ilmu bukan semata alat untuk menjelaskan fenomena, melainkan jalan untuk memahami makna kehidupan. Dengan worldview ini, ilmu selalu diarahkan untuk menghubungkan manusia dengan Tuhannya, bukan hanya dengan dunianya.

Worldview of Islam menegaskan bahwa pengetahuan adalah bagian dari ibadah. Mempelajari ilmu bukanlah kegiatan netral, tetapi amal yang dinilai di sisi Allah. Karena itu, ilmu tidak bisa dilepaskan dari niat, adab, dan akhlak. Seorang penuntut ilmu tidak hanya dituntut menguasai isi, tetapi juga menjaga kesucian hati. Dalam tradisi Islam, ilmu yang tidak disertai akhlak dipandang tidak membawa berkah, meski secara rasional terlihat benar. Inilah yang membuat epistemologi Islam berbeda dengan epistemologi sekuler.

Dalam worldview ini, tujuan ilmu selalu terkait dengan maqashid syariah. Pengetahuan harus membawa kemaslahatan, menjaga kehidupan, melindungi martabat manusia, dan menegakkan keadilan. Karena itu, validitas ilmu tidak hanya diukur dari korespondensinya dengan fakta, tetapi juga dari sejauh mana ia sesuai dengan tujuan syariat. Prinsip ini membuat ilmu dalam Islam memiliki arah moral yang jelas. Ia tidak boleh dipakai untuk merusak, meski secara teknis ia benar.

Worldview Islam juga menempatkan wahyu, akal, dan pengalaman sebagai tiga sumber yang saling melengkapi. Wahyu memberi panduan normatif, akal memberi daya kritis, dan pengalaman memberi bukti empiris. Ketiganya tidak boleh dipisahkan. Jika wahyu ditinggalkan, ilmu akan kehilangan arah transendennya. Jika akal diabaikan, ilmu akan membeku dalam teks. Jika pengalaman diabaikan, ilmu akan melayang di udara tanpa pijakan. Dengan menggabungkan ketiganya, epistemologi Islam menjaga keseimbangan.

Kekuatan worldview ini terlihat dalam sejarah. Ulama-ulama klasik mampu menggabungkan tafsir Al-Qur’an dengan filsafat Yunani, hadis dengan ilmu kedokteran, fiqh dengan astronomi. Mereka tidak takut berdialog dengan ilmu asing, karena mereka memiliki kerangka worldview yang kuat. Dengan pandangan hidup Islam, mereka bisa menerima yang bermanfaat dan menolak yang bertentangan, tanpa kehilangan identitas. Inilah yang membuat ilmu Islam pada masa keemasan begitu dinamis dan produktif.

Di zaman modern, worldview Islam menghadapi tantangan baru. Globalisasi, sekularisasi, dan dominasi epistemologi Barat seringkali menggeser cara umat memahami ilmu. Banyak yang melihat ilmu hanya sebagai teknologi atau instrumen ekonomi. Padahal, dalam pandangan Islam, ilmu selalu memiliki dimensi spiritual. Karena itu, tantangan terbesar umat Islam hari ini adalah mengembalikan worldview Islam sebagai fondasi epistemologi. Tanpa itu, ilmu akan kehilangan ruh, berubah menjadi sekadar alat produksi.

Dengan demikian, worldview of Islam adalah cahaya yang menerangi jalan epistemologi. Ia memastikan bahwa ilmu tidak terjebak dalam teknis, tidak kehilangan makna, dan tidak menyimpang dari tujuan ilahiah. Dengan pandangan ini, metodologi studi Islam menemukan posisinya: bukan hanya sebagai teknik penelitian, tetapi sebagai jalan menuju kebijaksanaan.

Modern Sciences

Dalam perkembangan sejarah, epistemologi Islam tidak pernah menutup diri dari ilmu pengetahuan yang berkembang di luar tradisinya. Justru, salah satu kekuatan Islam terletak pada kemampuannya untuk berdialog dengan peradaban lain, menyerap apa yang bermanfaat, dan menolaknya bila bertentangan dengan prinsip wahyu. Inilah yang kemudian membentuk hubungan dinamis antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu pengetahuan modern. Bagan Methods in Islamic Studies menempatkan modern sciences sebagai bagian dari jalur epistemologis, menegaskan bahwa ilmu agama tidak boleh terisolasi dari perkembangan ilmu dunia.

Sejak masa klasik, kita melihat bagaimana astronomi dipadukan dengan ilmu falak untuk menentukan waktu shalat dan arah kiblat. Kedokteran diperkaya dengan dimensi etika Islam, sehingga praktik medis tidak hanya berorientasi pada penyembuhan fisik, tetapi juga menjaga martabat manusia. Ekonomi tidak dilepaskan dari prinsip zakat dan keadilan sosial, sementara ekologi dikaitkan dengan fiqh lingkungan yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Semua ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal sudah terbuka pada integrasi antara ilmu agama dan ilmu empiris.

Dalam era modern, keterbukaan ini menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Ilmu sosial modern menghadirkan kerangka teori yang seringkali sekuler, bahkan bertentangan dengan pandangan Islam. Namun justru di sinilah letak pentingnya epistemologi Islam. Ia tidak menolak begitu saja, tetapi juga tidak menerima secara membabi buta. Islam memiliki kapasitas untuk menimbang, menyaring, dan memberi kritik. Dengan cara itu, ilmu sosial modern bisa diperkaya dengan dimensi etis dan spiritual, sementara ilmu keislaman bisa diperluas dengan metodologi empiris.

Salah satu contoh penting adalah bidang pendidikan. Ilmu pendidikan modern membawa teori-teori psikologi, pedagogi, dan evaluasi yang sangat maju. Namun dalam epistemologi Islam, semua itu perlu ditempatkan dalam kerangka tarbiyah yang tidak hanya membentuk keterampilan, tetapi juga karakter. Begitu pula dengan ilmu politik: teori modern tentang demokrasi atau negara hukum bisa dipelajari, tetapi selalu dihubungkan dengan prinsip syura, keadilan, dan amanah. Inilah bentuk integrasi yang sehat antara sains modern dengan tradisi Islam.

Integrasi juga penting dalam bidang sains dan teknologi. Teknologi digital, bioteknologi, dan kecerdasan buatan membuka peluang besar bagi umat Islam, tetapi juga menimbulkan dilema etis. Bagaimana fiqh memandang manipulasi genetik? Bagaimana syariah menanggapi eksploitasi data pribadi dalam era digital? Bagaimana maqashid syariah bisa menjadi kompas bagi perkembangan teknologi? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa diabaikan, karena ia menyangkut masa depan umat. Epistemologi Islam di sini berfungsi sebagai penjaga, agar modernisasi tidak menggerus nilai-nilai kemanusiaan.

Kekuatan epistemologi Islam adalah kemampuannya memadukan. Ia tidak hanya berbicara dalam bahasa tradisi, tetapi juga mampu menjawab tantangan kontemporer. Ilmu falak tidak lagi cukup hanya dengan hisab manual, ia kini bisa diperkuat dengan software astronomi. Ilmu kedokteran Islam tidak berhenti pada kitab-kitab klasik, tetapi harus bersentuhan dengan riset medis modern. Bahkan kajian tafsir bisa diperkaya dengan teori linguistik kontemporer. Semua ini menunjukkan bahwa ilmu keislaman tidak boleh kaku, tetapi harus terus beradaptasi.

Dengan demikian, modern sciences bukanlah ancaman, melainkan peluang. Selama epistemologi Islam tetap berpegang pada prinsip wahyu, ilmu modern bisa menjadi mitra dialog. Integrasi ini akan melahirkan ilmu yang lebih utuh: empiris sekaligus spiritual, rasional sekaligus etis, modern sekaligus berakar pada tradisi. Inilah yang menjadi salah satu kekuatan besar dalam metodologi studi Islam, bahwa ia selalu mampu merangkul perkembangan zaman tanpa kehilangan ruh keilahiannya.

Digital Epistemology

Kita hidup di era ketika ilmu tidak hanya ditransmisikan melalui guru, kitab, dan halaqah, melainkan juga melalui layar, basis data, dan algoritma. Di sinilah muncul apa yang dalam bagan disebut sebagai digital epistemology. Ia menandai sebuah babak baru dalam perjalanan pengetahuan Islam, ketika teks-teks sakral, tradisi ulama, dan data keilmuan berinteraksi dengan teknologi digital. Epistemologi digital bukan sekadar soal penggunaan perangkat lunak, melainkan sebuah paradigma baru yang memengaruhi cara kita memahami, memverifikasi, dan menyebarkan ilmu.

Salah satu wujud nyata epistemologi digital adalah hadirnya corpus linguistics dalam kajian Al-Qur’an. Ayat-ayat yang dahulu dikaji melalui hafalan, tafsir manual, dan kitab balaghah, kini bisa dianalisis dengan perangkat lunak yang menghitung frekuensi kata, memetakan pola semantik, bahkan menemukan korelasi antar ayat. Dengan teknik ini, peneliti bisa menemukan hubungan-hubungan baru yang sebelumnya tersembunyi. Namun, kecepatan temuan ini juga membawa risiko: kita bisa terjebak pada statistik tanpa makna, jika lupa bahwa Al-Qur’an bukan sekadar teks, melainkan kalam Allah.

Hal yang sama terjadi dalam studi hadis. Jika dulu para ulama memerlukan waktu puluhan tahun untuk menelusuri sanad, kini dengan network analysis kita bisa memetakan jaringan perawi dalam hitungan detik. Visualisasi jaringan sanad memperlihatkan siapa perawi sentral, siapa perawi pinggiran, dan bagaimana hadis menyebar di berbagai wilayah. Ini membuka peluang baru dalam memahami transmisi hadis. Namun, teknologi tidak boleh menggantikan prinsip tatsabbut. Jaringan digital hanyalah peta, bukan jaminan kebenaran.

Text mining juga memberi warna baru dalam studi fatwa dan hukum Islam. Ribuan fatwa yang tersebar dalam kitab, jurnal, atau situs resmi bisa ditambang untuk menemukan tren pemikiran, pola argumentasi, dan perbedaan antar mazhab. Ini sangat berguna untuk melihat dinamika hukum Islam di era global. Tetapi sekali lagi, teknologi hanya menyediakan data mentah. Makna tetap harus digali dengan adab keilmuan, agar fatwa tidak direduksi menjadi angka-angka statistik semata.

Epistemologi digital juga hadir dalam bentuk repositori manuskrip. Ribuan naskah kuno yang sebelumnya tersimpan di perpustakaan tertutup kini bisa diakses secara daring. Hal ini memperluas akses ilmu, tetapi juga menimbulkan pertanyaan etis: siapa yang berhak mengelola, siapa yang berhak mengutip, dan bagaimana menjaga integritas teks? Digitalisasi membuka pintu, tetapi sekaligus menuntut tanggung jawab baru dalam menjaga amanah ilmiah.

Di sisi lain, hadir pula tantangan besar berupa bias algoritmik. Mesin pencari dan kecerdasan buatan seringkali mengedepankan teks populer, bukan teks otoritatif. Hal ini berpotensi menggeser otoritas ulama ke arah otoritas algoritma. Apa yang sering muncul di mesin pencari dianggap lebih sahih, padahal bisa jadi sebaliknya. Karena itu, epistemologi digital harus selalu kritis terhadap teknologi, memastikan bahwa mesin tidak mengambil alih peran manusia dalam verifikasi ilmu.

Pada akhirnya, epistemologi digital adalah peluang sekaligus ujian. Ia memungkinkan umat Islam mempercepat penelitian, memperluas akses, dan memperkaya analisis. Tetapi ia juga bisa menjebak pada ilusi objektivitas dan banjir data yang melelahkan. Kuncinya adalah tetap berpegang pada prinsip Islam: niat yang tulus, amanah ilmiah, tahqiq, tatsabbut, dan adab dalam dialog. Dengan itu, epistemologi digital bisa menjadi jembatan, bukan jurang, dalam perjalanan ilmu Islam di era modern.

Types of Knowledge

Dalam epistemologi Islam, pengetahuan tidak pernah dipahami secara tunggal. Ia memiliki bentuk-bentuk, tingkatan, dan jalan masuk yang beragam. Bagan Methods in Islamic Studies menegaskan hal ini dengan menempatkan types of knowledge sebagai cabang awal dari gugus knowledge. Artinya, sebelum membicarakan bagaimana pengetahuan diperoleh, diuji, dan dipelihara, kita terlebih dahulu harus menyadari keragamannya. Ilmu dalam Islam bukan sekadar kumpulan data, melainkan lanskap luas yang merangkum dimensi rasional, empiris, dan spiritual.

Salah satu jenis pengetahuan yang mendasar adalah pengetahuan isyarat makna (signified). Pengetahuan ini muncul ketika manusia menafsirkan tanda. Tanda bisa berupa kata, simbol, atau fenomena alam. Dalam Al-Qur’an, banyak ayat menyebut kata ayat dalam arti tanda, baik tanda di alam semesta maupun tanda dalam wahyu. Membaca tanda berarti membaca makna yang tersembunyi di balik realitas. Jenis pengetahuan ini mengajarkan bahwa manusia harus peka terhadap simbol, karena di dalamnya terdapat pesan ilahi yang menuntun pada kebenaran.

Jenis lain adalah pengetahuan proposisional, yakni pengetahuan yang dapat dinilai benar atau salah. Proposisi seperti “air mendidih pada suhu 100 derajat Celsius” atau “shalat lima waktu wajib bagi setiap Muslim” adalah contoh pernyataan yang bisa diverifikasi. Dalam Islam, pengetahuan proposisional penting karena ia memberi kepastian dalam berpikir. Namun, kepastian ini tidak cukup hanya dengan logika. Ia harus diuji dengan fakta, ditimbang dengan wahyu, dan disesuaikan dengan tujuan syariah. Dengan demikian, pengetahuan proposisional selalu berada dalam kerangka etis.

Selain itu, ada pengetahuan empiris yang lahir dari pengalaman inderawi. Melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, dan indera lainnya, manusia menangkap realitas. Dari sini lahir ilmu-ilmu alam, kedokteran, astronomi, hingga sains sosial berbasis observasi. Islam tidak menolak pengalaman empiris, bahkan mendorongnya. Banyak ayat Al-Qur’an yang mengajak manusia untuk mengamati langit, bumi, dan diri sendiri. Pengetahuan empiris dipandang sebagai pintu untuk mengenal kebesaran Allah. Tetapi dalam Islam, pengalaman inderawi tidak berdiri sendiri. Ia harus dibimbing oleh akal dan ditimbang oleh wahyu.

Objek eksternal juga menjadi bagian dari jenis pengetahuan. Manusia tidak hanya hidup dalam pikiran, tetapi juga berinteraksi dengan dunia nyata. Objek di luar diri manusia—baik benda, peristiwa, maupun manusia lain—menjadi sumber pengetahuan. Dengan mengenali objek eksternal, manusia belajar membedakan antara realitas dan ilusi. Dalam Islam, mengenali objek eksternal berarti mengenali ciptaan Allah. Semakin dalam kita mempelajari ciptaan, semakin kuat pula kesadaran kita terhadap Sang Pencipta.

Validitas pengetahuan menjadi unsur penting dalam membicarakan jenis-jenis pengetahuan. Sebuah proposisi atau pengalaman tidak otomatis menjadi ilmu. Ia harus diuji dengan standar tertentu. Dalam Islam, validitas tidak hanya ditentukan oleh korespondensi dengan fakta, tetapi juga koherensi dengan logika, kesaksian yang tepercaya (khabar shadiq), serta manfaatnya bagi kehidupan. Artinya, sebuah pengetahuan dianggap sahih jika ia benar secara faktual, konsisten secara rasional, diakui oleh otoritas yang terpercaya, dan membawa kebaikan. Inilah yang membedakan epistemologi Islam dari epistemologi positivistik.

Keseluruhan jenis pengetahuan ini—tanda, proposisi, pengalaman empiris, objek eksternal, dan validitas—menunjukkan bahwa ilmu dalam Islam bersifat multidimensional. Tidak ada satu bentuk pengetahuan yang bisa mengklaim dirinya paling mutlak. Semua saling melengkapi, saling menguji, dan saling memperkaya. Dengan keragaman ini, epistemologi Islam menjadi lebih luas, terbuka pada dialog, sekaligus kokoh karena selalu berpijak pada wahyu. Inilah yang membuat types of knowledge menjadi titik awal penting dalam memahami bagaimana ilmu Islam berkembang.

Reception: From Sense to Intellect

Ilmu tidak datang sekaligus dalam bentuk yang matang. Ia memasuki diri manusia melalui jalan penerimaan. Dalam bagan Methods in Islamic Studies, hal ini disebut sebagai sense–intellect reception. Maksudnya, pengetahuan hadir pertama kali lewat indera, kemudian diolah oleh akal, dan akhirnya dipahami dalam bentuk konsep. Proses ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya ia sangat kompleks, karena melibatkan banyak lapisan kesadaran manusia.

Indera adalah pintu pertama dari pengetahuan. Melalui penglihatan, manusia mengenali bentuk; melalui pendengaran, ia menangkap bunyi; melalui penciuman, peraba, dan perasa, ia menyerap kesan tentang dunia luar. Indera memberikan data mentah yang belum diolah. Dalam Islam, fungsi indera sangat dihargai. Al-Qur’an berulang kali menyebutkan orang-orang yang “punya hati, tetapi tidak memahami; punya mata, tetapi tidak melihat; punya telinga, tetapi tidak mendengar.” Artinya, kegagalan epistemik bisa terjadi jika indera tidak dipakai dengan benar.

Setelah itu, akal berperan mengolah data inderawi. Akal menata, menghubungkan, dan memberi makna. Data yang berserak diindera tidak akan berarti apa-apa tanpa peran akal yang menyusunnya menjadi pengetahuan. Dengan akal, manusia bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi, antara sebab dan akibat, antara yang substansial dan yang kebetulan. Dalam Islam, akal bukan sekadar mesin logika, melainkan anugerah yang menjadikan manusia mampu memikul amanah. Tanpa akal, data tidak pernah naik menjadi ilmu.

Bahasa menjadi medium penting dalam proses penerimaan ini. Ia adalah jembatan antara indera dan akal. Dengan bahasa, manusia bisa memberi nama pada sesuatu, menyusun konsep, dan menyampaikan pengetahuan kepada orang lain. Bahasa mengubah pengalaman menjadi simbol, lalu simbol menjadi struktur berpikir. Tidak mengherankan jika dalam tradisi Islam, ilmu nahwu, sharaf, dan balaghah menempati posisi penting, karena ia menentukan kualitas penerimaan dan pengolahan pengetahuan.

Tradisi tasawuf memperluas dimensi penerimaan ini. Dalam pandangan sufistik, ilmu tidak hanya lahir dari indera dan akal, tetapi juga dari intuisi dan wahyu. Indera memberi data, akal memberi logika, tetapi intuisi membuka pintu kepada realitas yang lebih dalam. Dari sinilah lahir tiga tingkat pengetahuan: ‘ilm al-yaqîn (ilmu melalui dalil), ‘ayn al-yaqîn (ilmu melalui penyaksian), dan haqq al-yaqîn (ilmu melalui penghayatan langsung). Penerimaan pengetahuan dalam tasawuf dengan demikian tidak berhenti pada akal, tetapi terus naik hingga menyentuh hati.

Namun, penerimaan pengetahuan juga bisa mengalami distorsi. Indera bisa salah tangkap, akal bisa keliru menafsirkan, bahasa bisa menyesatkan, intuisi bisa tertipu. Karena itu, epistemologi Islam selalu menekankan pentingnya tatsabbut—verifikasi dan kehati-hatian. Dengan verifikasi, pengetahuan yang masuk melalui indera dan akal tidak langsung diterima begitu saja, melainkan diuji kembali. Prinsip ini memastikan bahwa penerimaan pengetahuan tidak jatuh pada kesalahan.

Dengan demikian, reception from sense to intellect menunjukkan bahwa pengetahuan adalah perjalanan. Ia berawal dari indera, diolah akal, difasilitasi bahasa, diperdalam dengan intuisi, dan akhirnya disinari wahyu. Proses ini mengajarkan bahwa ilmu dalam Islam bukan hasil instan, melainkan hasil dari kerja sama antara berbagai kapasitas manusia. Dari sini, epistemologi Islam membuktikan dirinya sebagai tradisi yang menghargai indera, akal, hati, dan wahyu sekaligus.

Metaphysical Experiences

Dalam bagan Methods in Islamic Studies, selain pengetahuan yang datang dari indera dan akal, ada satu cabang yang sangat khas: metaphysical experiences. Islam tidak hanya mengakui realitas fisik, tetapi juga membuka ruang bagi pengalaman non-material yang menjadi bagian penting dari epistemologi. Pengalaman metafisik ini bukan khayalan, melainkan dimensi pengetahuan yang memiliki aturan, kaidah, dan cara verifikasi tersendiri dalam tradisi Islam.

Salah satu bentuk pengalaman metafisik adalah kasyf, yaitu tersingkapnya tabir realitas sehingga seorang hamba melihat sesuatu yang tidak ditangkap oleh indera biasa. Para sufi menjelaskan bahwa kasyf bukan hasil latihan logika, melainkan anugerah Allah kepada hati yang bersih. Namun, pengalaman ini tidak boleh dipahami sebagai kebenaran mutlak, sebab ia tetap harus diuji dengan wahyu dan syariat. Dengan demikian, epistemologi Islam menempatkan kasyf sebagai pengetahuan tambahan, bukan sebagai pengganti nash.

Bentuk lain adalah ilhâm, inspirasi yang ditanamkan Allah dalam hati seorang hamba. Ilham berbeda dengan wahyu, sebab wahyu hanya khusus bagi nabi, sedangkan ilham bisa diberikan kepada siapa saja. Dalam sejarah Islam, banyak ulama besar yang mengaku mendapat ilham ketika menghadapi persoalan sulit. Akan tetapi, sebagaimana kasyf, ilham juga tidak bisa dijadikan sumber hukum langsung. Ia hanya menjadi penolong, yang tetap harus ditimbang dengan Al-Qur’an, Sunnah, dan akal sehat.

Pengalaman metafisik juga hadir dalam bentuk ru’yâ shâdiqah, mimpi yang benar. Nabi Muhammad menyebut mimpi yang benar sebagai bagian dari nubuwah. Dalam sejarah Islam, banyak mimpi yang memberi arah pada perjalanan hidup seorang ulama atau menjadi tanda bagi suatu peristiwa besar. Namun, mimpi tetap harus dipahami secara hati-hati. Tidak semua mimpi berasal dari Allah; ada mimpi yang datang dari setan atau dari kondisi psikis manusia. Karena itu, verifikasi menjadi kunci, agar mimpi tidak disalahgunakan.

Tradisi tasawuf mengajarkan bahwa pengalaman metafisik hanya bisa diperoleh melalui disiplin spiritual. Zikir, mujahadah, khalwat, dan muraqabah adalah jalan untuk membersihkan hati, sehingga ia mampu menerima cahaya pengetahuan dari Allah. Pengalaman ini bukan hasil instan, melainkan buah dari latihan panjang. Dari sini kita melihat bahwa epistemologi Islam memandang pengalaman metafisik sebagai sesuatu yang serius, yang memerlukan adab dan kesungguhan.

Namun, pengalaman metafisik juga rawan disalahgunakan. Ada orang yang mengaku mendapat kasyf atau ilham, lalu menjadikannya sebagai otoritas absolut untuk membenarkan diri. Karena itu, para ulama menetapkan aturan: semua pengalaman batin harus ditimbang dengan syariat. Jika sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah, maka ia diterima. Jika bertentangan, maka ia ditolak. Prinsip ini menjaga agar pengalaman metafisik tetap berada dalam jalur kebenaran, bukan menjadi pintu kesesatan.

Dengan demikian, metaphysical experiences memperluas horizon pengetahuan Islam. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak hanya mengenal dunia melalui indera dan akal, tetapi juga melalui hati yang dibimbing Allah. Namun, pengalaman ini bukan wilayah liar. Ia tetap tunduk pada aturan wahyu dan akal sehat. Dengan cara itu, epistemologi Islam memadukan rasionalitas, empiris, dan spiritual dalam satu kesatuan yang harmonis.

Maintenance of Knowledge

Pengetahuan yang diperoleh melalui indera, akal, maupun pengalaman metafisik tidak akan bertahan lama jika tidak dipelihara. Inilah yang ditunjukkan dalam bagan Methods in Islamic Studies melalui cabang maintenance of knowledge. Islam sejak awal sangat menekankan bahwa ilmu bukan hanya untuk dikaji sesaat, melainkan harus dijaga, ditransmisikan, dan diwariskan lintas generasi. Pemeliharaan ini menjadi salah satu ciri khas tradisi intelektual Islam yang membuat warisan ilmunya tetap hidup hingga kini.

Pemeliharaan pengetahuan dilakukan melalui penulisan. Para ulama menuliskan apa yang mereka dengar, pahami, dan tafsirkan, sehingga ilmu tidak hilang ditelan waktu. Dari sini lahir karya-karya monumental dalam tafsir, fiqh, hadis, tasawuf, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Penulisan bukan hanya dokumentasi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab epistemik. Dengan menulis, seorang ulama memastikan bahwa ilmunya bisa diperiksa, dikritik, dan dilanjutkan oleh generasi berikutnya.

Selain penulisan, tradisi tahqiq naskah juga merupakan bentuk pemeliharaan. Ulama tidak hanya mewarisi manuskrip, tetapi juga memeriksa otentisitasnya, menambahkan catatan, mengoreksi kesalahan salin, dan mengklarifikasi maksud penulis. Dari sinilah lahir syarh, hasyiyah, dan ta‘liqât yang membuat ilmu Islam terus diperbarui. Tradisi ini membuktikan bahwa pemeliharaan pengetahuan dalam Islam bukanlah sikap pasif, melainkan aktif, penuh kritik, dan dialogis.

Munâzharah atau debat menjadi bagian penting dari pemeliharaan ilmu. Melalui debat yang beradab, ulama menguji argumen, memperkuat logika, dan memperjelas konsep. Debat bukanlah pertarungan ego, tetapi sarana untuk mengasah pemahaman. Dengan cara ini, pengetahuan yang rapuh bisa diperbaiki, dan pengetahuan yang kuat bisa semakin teguh. Debat yang dilakukan dengan adab menjadi bukti bahwa pemeliharaan pengetahuan dalam Islam selalu melibatkan komunitas, bukan hanya individu.

Komunitas ulama dan jaringan sanad juga memainkan peran besar. Sanad keilmuan memastikan bahwa pengetahuan tidak diambil dari sembarang orang. Seorang murid yang belajar dari guru mendapat legitimasi melalui ijazah, yang menandakan bahwa ia berhak mengajarkan kembali. Dengan sistem ini, ilmu Islam terjaga kemurniannya, karena hanya mereka yang memiliki otoritas yang diakui berhak menyebarkannya. Pemeliharaan melalui sanad menjadikan ilmu Islam memiliki kesinambungan yang jelas dari generasi ke generasi.

Di era modern, pemeliharaan pengetahuan mengambil bentuk baru. Manuskrip kuno didigitalisasi, karya ulama dimasukkan ke repositori daring, dan penelitian dipublikasikan secara open access. Semua ini memperluas akses terhadap ilmu. Namun, digitalisasi juga membawa tantangan: bagaimana memastikan otentisitas teks, bagaimana menjaga hak cipta, dan bagaimana melindungi data dari manipulasi. Tantangan ini menuntut umat Islam untuk mengembangkan etika baru dalam memelihara ilmu di era digital.

Dengan demikian, maintenance of knowledge adalah pilar penting dalam epistemologi Islam. Ia menunjukkan bahwa ilmu tidak cukup hanya ditemukan, tetapi juga harus dijaga. Pemeliharaan dilakukan melalui penulisan, tahqiq, debat, sanad, dan kini juga digitalisasi. Semua itu memperlihatkan bahwa tradisi Islam tidak hanya produktif dalam menghasilkan ilmu, tetapi juga telaten dalam merawatnya. Tanpa pemeliharaan, ilmu akan punah. Dengan pemeliharaan, ilmu akan terus hidup dan memberi cahaya lintas zaman.

Validity of Propositions

Dalam tradisi keilmuan Islam, pengetahuan tidak cukup hanya dimiliki; ia harus diuji. Setiap klaim kebenaran, baik yang lahir dari indera, akal, maupun pengalaman batin, dituntut untuk melewati proses verifikasi. Inilah yang dalam bagan Methods in Islamic Studies disebut sebagai validity of propositions. Ia menegaskan bahwa epistemologi Islam tidak membiarkan kebenaran berjalan tanpa ukuran, melainkan memberikan kriteria yang jelas agar pengetahuan sahih dapat dibedakan dari sekadar dugaan atau ilusi.

Salah satu bentuk validitas yang dikenal adalah korespondensi dengan fakta. Sebuah proposisi dianggap benar jika sesuai dengan realitas eksternal. Misalnya, pernyataan bahwa air mendidih pada suhu tertentu bisa diuji secara empiris. Dalam tradisi Islam, prinsip korespondensi ini sejalan dengan perintah Al-Qur’an untuk mengamati alam. Namun, Islam tidak berhenti pada korespondensi saja. Kebenaran juga menuntut koherensi, yakni kesesuaian antar pernyataan dalam sebuah sistem berpikir. Sebuah klaim yang bertentangan dengan prinsip dasar syariat atau akal sehat tidak bisa diterima sebagai ilmu.

Validitas juga dipengaruhi oleh kesaksian yang terpercaya, atau dalam istilah klasik disebut khabar shâdiq. Pengetahuan yang disampaikan oleh orang-orang yang terpercaya, memiliki otoritas, dan didukung oleh sanad yang jelas, dianggap sahih. Dengan mekanisme ini, umat Islam mampu menjaga ilmu dari penyusupan hoaks, manipulasi, dan kepalsuan. Sistem ini jauh lebih ketat daripada sekadar menerima informasi berdasarkan popularitas, sebagaimana sering terjadi di era digital.

Selain itu, manfaat aksiologis menjadi kriteria validitas dalam Islam. Sebuah pengetahuan mungkin benar secara empiris dan logis, tetapi jika ia membawa kerusakan dan merugikan kemanusiaan, maka nilainya dipertanyakan. Misalnya, teknologi yang digunakan untuk menindas manusia atau merusak lingkungan tidak dapat dianggap valid dalam kerangka epistemologi Islam. Dengan kata lain, kebenaran dalam Islam selalu memiliki dimensi moral: ilmu yang sahih adalah ilmu yang membawa kemaslahatan.

Tradisi ushul fiqh menegaskan prinsip ini dengan sangat kuat. Sebuah fatwa tidak hanya dinilai dari kesesuaian dengan teks, tetapi juga dari dampaknya bagi masyarakat. Kaidah seperti dar’ al-mafâsid muqaddam ‘alâ jalb al-mashâlih (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan) adalah bukti bahwa validitas pengetahuan dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan etis. Epistemologi Islam selalu menimbang bukan hanya “apakah benar,” tetapi juga “untuk apa kebenaran itu digunakan.”

Di era kontemporer, validitas pengetahuan menghadapi tantangan baru. Arus informasi yang deras sering membuat masyarakat menerima data tanpa verifikasi. Popularitas sebuah informasi di media sosial kerap lebih dipercaya daripada otoritas ilmiah. Di sinilah prinsip klasik Islam tentang tatsabbut kembali menemukan relevansinya. Tatsabbut berarti memastikan, memeriksa, dan berhati-hati sebelum menerima sebuah klaim. Prinsip ini, jika diterapkan, akan menjadi filter penting dalam menghadapi era banjir informasi.

Dengan demikian, validity of propositions menegaskan bahwa kebenaran dalam Islam bukan sekadar masalah logika atau fakta empiris, melainkan sebuah kesatuan yang melibatkan realitas, konsistensi, otoritas, dan kemaslahatan. Epistemologi Islam dengan ini memperlihatkan wajahnya yang khas: ia rasional, empiris, sekaligus etis. Validitas menjadi jantung dari knowledge, karena hanya dengan validitaslah pengetahuan bisa benar-benar diakui sebagai ilmu yang bermanfaat.

External Objects

Pengetahuan tidak hanya terbentuk di dalam pikiran. Ia juga berhubungan dengan dunia nyata di luar diri manusia. Inilah yang dalam bagan Methods in Islamic Studies ditunjukkan melalui cabang external objects. Objek eksternal adalah realitas yang berdiri di luar kesadaran, tetapi menjadi sumber utama bagi pengetahuan. Islam mengakui bahwa manusia memperoleh ilmu tidak hanya dari dirinya sendiri, tetapi juga dari interaksi dengan alam semesta, masyarakat, dan sejarah.

Al-Qur’an berulang kali mengajak manusia untuk memperhatikan ciptaan Allah: langit, bumi, gunung, laut, tumbuhan, dan hewan. Semua itu disebut sebagai âyât, tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan-Nya. Dengan kata lain, objek eksternal tidak hanya menjadi bahan observasi, tetapi juga jendela menuju makna transendental. Seorang ilmuwan Muslim yang mempelajari bintang-bintang tidak hanya sekadar menghitung orbit, tetapi juga menyadari kebesaran Sang Pencipta. Dengan cara ini, epistemologi Islam menjadikan objek eksternal sebagai pintu menuju tauhid.

Objek eksternal juga mencakup fenomena sosial. Tradisi sejarah Islam sangat kaya dengan catatan kronik, silsilah, dan karya sejarawan. Ibnu Khaldun, misalnya, melihat masyarakat sebagai objek yang bisa diteliti dengan kaidah-kaidah tertentu. Baginya, peradaban lahir, berkembang, lalu runtuh mengikuti hukum sosial yang dapat diamati. Ini menunjukkan bahwa objek eksternal tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial. Dengan menelitinya, manusia dapat memahami hukum-hukum yang mengatur kehidupan bersama.

Namun, interaksi dengan objek eksternal tidak pernah netral. Ia selalu dipengaruhi oleh cara pandang peneliti. Seorang Muslim melihat dunia luar tidak hanya sebagai realitas material, tetapi juga sebagai amanah. Manusia adalah khalifah yang bertugas menjaga, bukan sekadar mengeksploitasi. Dengan kesadaran ini, penelitian atas objek eksternal dalam Islam selalu diiringi dengan tanggung jawab moral. Alam bukan hanya “benda”, tetapi ciptaan yang harus dihormati.

Dalam tradisi tasawuf, objek eksternal juga memiliki makna simbolik. Setiap fenomena alam dipandang sebagai cermin dari sifat-sifat Allah. Misalnya, cahaya matahari dipahami sebagai tanda dari al-Nûr, kehidupan tanaman sebagai tanda dari al-Muhyî, dan pergantian siang-malam sebagai tanda dari al-Hakîm. Dengan perspektif ini, objek eksternal tidak hanya dipahami pada tingkat empiris, tetapi juga metaforis dan spiritual. Inilah yang memperluas horizon epistemologi Islam.

Di era modern, perhatian pada objek eksternal semakin berkembang melalui sains dan teknologi. Objek-objek diteliti dengan mikroskop, teleskop, atau perangkat digital. Data dihimpun dalam skala besar, lalu dianalisis dengan algoritma. Semua ini memperluas cakrawala pengetahuan. Namun, tantangan muncul ketika manusia memperlakukan objek eksternal hanya sebagai bahan eksploitasi ekonomi. Epistemologi Islam menolak reduksi ini. Ia menegaskan bahwa objek eksternal harus dipahami dalam kerangka ibadah, bukan sekadar komoditas.

Dengan demikian, external objects menunjukkan bahwa pengetahuan selalu terkait dengan dunia di luar diri manusia. Alam, masyarakat, sejarah, dan fenomena spiritual adalah objek yang memperkaya kesadaran. Islam mengajarkan bahwa mempelajari objek eksternal berarti mempelajari tanda-tanda Allah. Dengan kerangka ini, epistemologi Islam memadukan observasi empiris dengan refleksi transendental, menjadikan dunia luar bukan sekadar “data”, tetapi jalan menuju pengenalan yang lebih dalam terhadap Sang Pencipta.

Empirical Experience

Salah satu jalur penting dalam pembentukan pengetahuan adalah pengalaman empiris. Dalam bagan Methods in Islamic Studies, cabang ini menunjukkan bahwa ilmu tidak hanya lahir dari teks wahyu atau penalaran logis, tetapi juga dari pengamatan inderawi yang berulang. Pengalaman empiris memberikan data konkret yang memperkaya pemahaman manusia tentang dunia. Islam tidak menolak jalur ini, bahkan mengakuinya sebagai salah satu sarana penting untuk mengenali tanda-tanda Allah.

Al-Qur’an berkali-kali mengajak manusia untuk “melihat” dan “memperhatikan” alam. Perintah seperti afalâ yanzhurûn (apakah mereka tidak melihat?) atau afalâ tatafakkarûn (apakah mereka tidak berpikir?) menegaskan bahwa indera harus dipakai. Dengan melihat langit, bumi, pergantian siang-malam, dan dinamika alam, manusia dituntun menuju kesadaran tauhid. Di sini, pengalaman empiris tidak berdiri netral, melainkan diarahkan untuk memperkuat iman. Alam adalah laboratorium besar yang membuktikan kebesaran Sang Pencipta.

Dalam sejarah Islam, pengalaman empiris menjadi fondasi bagi berkembangnya ilmu-ilmu alam. Ilmuwan Muslim seperti Ibnu al-Haytham menekankan pentingnya eksperimen dalam memahami fenomena cahaya dan penglihatan. Ar-Razi dan Ibnu Sina mengandalkan observasi klinis dalam mengembangkan ilmu kedokteran. Para ahli falak mengamati peredaran bintang untuk menyusun tabel hisab. Semua ini menunjukkan bahwa tradisi Islam sejak awal menghargai pengalaman empiris sebagai sumber pengetahuan yang sahih.

Namun, Islam tidak memandang pengalaman empiris sebagai satu-satunya jalan kebenaran. Indera manusia terbatas dan bisa keliru. Apa yang tampak bisa menipu, dan apa yang tidak tampak bisa lebih nyata dari yang terlihat. Karena itu, pengalaman empiris selalu dipadukan dengan akal dan wahyu. Dengan kerangka ini, ilmu tidak jatuh pada empirisisme sempit. Ia tetap terbuka pada dimensi transendental, sehingga hasil pengamatan tidak berhenti pada fenomena, melainkan ditafsirkan dalam kerangka makna.

Pengalaman empiris juga memiliki peran penting dalam ilmu sosial. Seorang peneliti tidak cukup hanya membaca kitab atau teori, tetapi harus turun ke lapangan, mengamati praktik keagamaan masyarakat, mendengar cerita mereka, dan merasakan ritme kehidupan sosial. Tradisi antropologi Islam mengajarkan pentingnya musyahadah (penyaksian langsung). Dengan cara ini, penelitian tidak hanya menghasilkan data, tetapi juga menghadirkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Islam dijalani dalam kehidupan sehari-hari.

Di era modern, pengalaman empiris mendapat bentuk baru melalui teknologi. Indera manusia diperpanjang oleh mikroskop, teleskop, sensor, dan komputer. Pengetahuan empiris menjadi lebih detail dan luas. Namun, tantangan muncul ketika manusia mempercayai teknologi lebih daripada mempercayai nilai-nilai etis. Data yang melimpah tidak selalu membawa kebenaran, jika ia dipisahkan dari kebijaksanaan. Dalam Islam, pengalaman empiris harus tetap diikat oleh adab, sehingga ia membawa manfaat, bukan sekadar informasi.

Dengan demikian, empirical experience memperlihatkan dimensi penting epistemologi Islam: bahwa ilmu tidak hanya dibangun di ruang konsep, tetapi juga di ruang pengalaman. Alam, tubuh, dan masyarakat adalah sumber pelajaran yang terus-menerus terbuka. Tetapi pengalaman ini tidak boleh dilepaskan dari akal dan wahyu. Dengan keseimbangan itu, pengetahuan empiris dalam Islam menjadi jalan menuju kebijaksanaan, bukan sekadar akumulasi data.

Logic of Propositions

Ilmu tidak hanya ditentukan oleh sumbernya, tetapi juga oleh cara ia ditata dalam pikiran. Inilah yang dalam bagan disebut sebagai logic of propositions. Pengetahuan yang datang melalui indera, akal, atau pengalaman batin harus diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bisa diuji. Tanpa logika, pengetahuan akan berserakan seperti batu-batu yang tidak pernah disusun menjadi bangunan. Dengan logika, pengetahuan disusun menjadi argumen yang kokoh, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam tradisi Islam, logika atau mantiq menempati posisi penting. Ulama menganggapnya sebagai instrumen untuk menjaga pikiran dari kesalahan. Sebuah proposisi harus dirumuskan dengan jelas, tidak boleh ambigu, dan harus mengikuti aturan berpikir yang benar. Dengan logika, hubungan antara premis dan kesimpulan bisa diperiksa. Inilah yang membuat pengetahuan tidak hanya benar secara intuitif, tetapi juga sahih secara rasional.

Logic of propositions juga berfungsi untuk menghubungkan pengetahuan yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan. Sebuah fakta empiris bisa digabungkan dengan dalil wahyu, lalu ditopang oleh analogi akal, sehingga melahirkan hukum baru. Contohnya, ketika ulama menentukan hukum transaksi modern yang tidak disebut dalam teks klasik, mereka menggunakan logika untuk menghubungkan prinsip syariah dengan fakta kontemporer. Dengan cara itu, proposisi baru lahir, tetapi tetap memiliki legitimasi epistemologis.

Namun, logika dalam Islam tidak boleh menjadi kering. Ia selalu berada dalam bingkai etis dan spiritual. Sebuah proposisi yang sahih secara formal bisa saja ditolak jika bertentangan dengan maqashid syariah. Misalnya, sebuah argumen yang menyatakan kebolehan sesuatu secara teknis, tetapi hasilnya merugikan masyarakat, tidak dianggap valid. Hal ini menegaskan bahwa logika dalam Islam bukan logika kosong, tetapi logika yang diikat oleh nilai.

Tradisi filsafat Islam memperlihatkan keluasan logika ini. Para filsuf Muslim seperti al-Farabi, Ibnu Sina, dan al-Ghazali mengembangkan teori silogisme yang kompleks. Mereka memadukan logika Aristoteles dengan prinsip Islam. Dengan itu, mereka tidak hanya menjaga akurasi berpikir, tetapi juga memperluas horizon epistemologi. Ilmu kalam juga menggunakan logika untuk membela akidah, menunjukkan bahwa keyakinan bukan sekadar dogma, tetapi bisa dipertahankan dengan argumen rasional.

Di zaman modern, logika proposisi hadir dalam bentuk baru, yakni metodologi ilmiah. Hipotesis, verifikasi, falsifikasi, dan analisis statistik adalah cara kontemporer untuk memastikan kebenaran sebuah klaim. Bagi epistemologi Islam, semua itu bisa diterima selama tetap berpijak pada prinsip wahyu. Metodologi ilmiah bukan ancaman, melainkan perpanjangan dari prinsip logika yang sudah lama dikenal. Hanya saja, ia harus terus ditimbang agar tidak jatuh pada reduksi materialistik.

Dengan demikian, logic of propositions menegaskan bahwa pengetahuan tidak cukup hanya diperoleh dan dikumpulkan. Ia harus diuji, ditata, dan dihubungkan agar membentuk bangunan yang kokoh. Islam memandang logika bukan sekadar alat berpikir, tetapi juga jalan untuk menjaga ilmu tetap konsisten dengan realitas, akal, dan wahyu. Dengan logika, pengetahuan menjadi argumen, dan dengan argumen, ilmu menjadi kekuatan yang mampu membimbing umat.

Social Construction & Cultural Identity

Ilmu tidak hanya berhubungan dengan teks dan logika, tetapi juga dengan cara manusia membangun makna dalam kehidupan sosial. Inilah yang dalam bagan Methods in Islamic Studies ditunjukkan melalui cabang social construction & cultural identity. Pengetahuan tidak berdiri di ruang kosong, melainkan selalu hidup di dalam masyarakat yang memiliki bahasa, simbol, ritual, dan tradisi. Dengan kata lain, realitas yang kita pahami adalah realitas yang sudah dikonstruksi secara sosial, dan konstruksi itu memberi bentuk pada identitas kultural.

Agama dalam Islam tidak hanya hadir dalam kitab suci, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ritual seperti shalat berjamaah, zakat, atau puasa Ramadhan adalah contoh konkret bagaimana ajaran wahyu menjadi praktik sosial. Dari praktik itu lahir tatanan makna yang diakui bersama. Seorang Muslim yang ikut shalat Idul Fitri, misalnya, tidak hanya menjalankan ibadah, tetapi juga menegaskan identitasnya sebagai bagian dari komunitas. Ritual menjadi peneguh identitas sekaligus media untuk mengikat masyarakat dalam nilai yang sama.

Bahasa memainkan peran penting dalam konstruksi sosial ini. Bahasa Arab, dengan kosa kata Al-Qur’an, menjadi basis kosmologi umat Islam. Kata-kata seperti iman, takwa, sabar, jihad, dan rahmah bukan hanya istilah, melainkan simbol yang membentuk cara berpikir. Di Nusantara, tulisan Arab-Jawi atau kaligrafi pada nisan dan masjid menjadi penanda kultural yang khas. Dengan bahasa, identitas dibangun, diturunkan, dan dijaga. Bahasa adalah cermin dari worldview, dan sekaligus alat untuk memeliharanya.

Seni dan budaya juga bagian dari konstruksi sosial. Arsitektur masjid dengan kubah dan mihrab, busana Muslim dengan jilbab atau peci, seni khat, musik religius, bahkan kuliner khas yang lahir dari tradisi Islam—semua itu menjadi simbol yang mengikat identitas. Simbol-simbol ini bukan sekadar estetika, melainkan instrumen pedagogis yang menanamkan nilai. Anak-anak belajar tentang Islam bukan hanya dari kitab, tetapi juga dari suasana rumah, pasar, dan kampung yang sarat simbol keagamaan.

Memori kolektif juga berperan dalam membentuk identitas. Kisah para nabi, sejarah sahabat, dan perjuangan ulama menjadi bagian dari narasi bersama. Dalam masyarakat Muslim, memori kolektif ini dipelihara melalui peringatan hari besar, pembacaan sirah, atau tradisi ziarah. Dengan memori itu, umat tidak hanya mengenang masa lalu, tetapi juga membentuk orientasi masa depan. Identitas kultural dibangun dari apa yang diingat, dan apa yang dipilih untuk diwariskan.

Namun, konstruksi sosial dan identitas kultural tidak pernah statis. Ia selalu berinteraksi dengan perubahan zaman. Globalisasi, media sosial, dan arus budaya populer membawa pengaruh baru yang bisa memperkuat atau melemahkan identitas. Di sini, epistemologi Islam menuntut kesadaran kritis: bagaimana menjaga agar konstruksi sosial Islam tetap berakar pada nilai wahyu, tanpa menutup diri dari dinamika zaman. Identitas yang sehat bukanlah identitas yang beku, melainkan identitas yang mampu berdialog dengan perubahan.

Dengan demikian, social construction & cultural identity menunjukkan bahwa ilmu dalam Islam selalu berhubungan dengan masyarakat dan budaya. Pengetahuan tidak hanya lahir dari akal individu, tetapi juga dari praktik kolektif, simbol, bahasa, seni, dan memori bersama. Identitas kultural menjadi wadah tempat ilmu hidup, sekaligus cermin dari worldview umat. Dari sini kita belajar bahwa memahami Islam tidak cukup hanya dengan membaca teks; kita juga harus membaca masyarakat dan identitas yang dibangunnya.

Time Structure

Waktu dalam epistemologi Islam tidak pernah dipahami sekadar sebagai hitungan detik, menit, dan jam. Waktu adalah struktur makna yang membentuk cara manusia berhubungan dengan dunia dan Tuhannya. Dalam bagan Methods in Islamic Studies, cabang time structure menegaskan bahwa pemahaman terhadap ilmu tidak dapat dilepaskan dari cara kita memandang waktu. Islam menempatkan waktu bukan hanya sebagai dimensi kronologis, tetapi juga sebagai arena spiritual dan sosial.

Al-Qur’an berulang kali mengingatkan manusia tentang waktu. Surat al-‘Ashr menegaskan bahwa manusia berada dalam kerugian kecuali yang beriman, beramal saleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Pesan ini menunjukkan bahwa waktu adalah modal hidup, dan bagaimana ia digunakan menentukan nilai seseorang. Waktu bukan ruang kosong, melainkan amanah yang harus diisi dengan amal. Inilah perspektif epistemologis yang membuat waktu menjadi bagian dari worldview Islam.

Dalam Islam, waktu terbagi antara waktu sakral dan waktu profan. Waktu sakral adalah waktu yang telah ditentukan Allah untuk ibadah: lima waktu shalat dalam sehari, bulan Ramadhan untuk puasa, Zulhijjah untuk haji, atau hari Jumat sebagai hari raya mingguan. Waktu-waktu ini menjadi penanda ritme kehidupan seorang Muslim. Mereka memberi struktur pada keseharian, mengingatkan bahwa hidup tidak boleh lepas dari ibadah. Waktu profan, yaitu waktu biasa untuk bekerja dan beristirahat, juga diberi makna dengan niat yang benar, sehingga seluruh hidup bisa menjadi ibadah.

Sejarah Islam juga memperlihatkan bagaimana waktu dipahami secara historis. Kronik, silsilah, dan kitab tarikh adalah upaya untuk memaknai perjalanan umat. Setiap periode sejarah, dari masa kenabian, khilafah, hingga kerajaan-kerajaan Islam, dipahami sebagai bagian dari skema besar perjalanan menuju akhir zaman. Dengan demikian, waktu tidak hanya berfungsi untuk mencatat peristiwa, tetapi juga untuk meneguhkan identitas kolektif. Umat belajar dari masa lalu untuk mengarahkan masa depan.

Ritme sosial umat Islam dibentuk oleh kalender Hijriah. Penanggalan ini bukan sekadar sistem administratif, tetapi juga struktur waktu yang memandu kehidupan beragama. Tahun Hijriah dimulai dengan hijrah Nabi, sebuah peristiwa spiritual yang juga menjadi dasar politik umat. Bulan-bulan Islam memberi warna pada kegiatan: Muharram dengan puasa, Ramadhan dengan tarawih, Syawal dengan Idul Fitri, Zulhijjah dengan haji. Dengan kalender ini, masyarakat Muslim hidup dalam siklus waktu yang sarat makna.

Dalam perspektif tasawuf, waktu dipahami lebih dalam. Sufi membedakan antara waqt (momen kini), dahr (rentang panjang), dan sarmad (keabadian). Waktu kini adalah kesempatan yang harus diisi, waktu panjang adalah sejarah yang perlu direnungkan, dan keabadian adalah tujuan akhir perjalanan ruhani. Dengan pandangan ini, setiap detik memiliki nilai spiritual. Waktu bukan sekadar garis lurus, tetapi lingkaran yang membawa manusia kembali kepada Tuhannya.

Dengan demikian, time structure menunjukkan bahwa waktu adalah bagian dari worldview Islam yang membentuk cara berpikir dan bertindak. Waktu sakral memberi arah ibadah, waktu historis memberi identitas, waktu sosial memberi ritme, dan waktu spiritual memberi kedalaman. Semua ini menjadikan waktu lebih dari sekadar angka. Ia adalah tanda, amanah, dan jalan. Dari cara Islam memaknai waktu, kita belajar bahwa ilmu pun harus disusun dalam ritme yang selaras: menghargai masa lalu, mengisi masa kini, dan menyiapkan masa depan.

Value Systems & Symbol Systems

Dalam Islam, ilmu tidak pernah dipisahkan dari nilai. Kebenaran bukan hanya soal akurasi data atau konsistensi logika, melainkan juga soal kesesuaian dengan prinsip moral dan tujuan syariah. Inilah yang dalam bagan Methods in Islamic Studies ditunjukkan melalui cabang value systems & symbol systems. Nilai memberi arah pada ilmu, sementara simbol memberi bentuk yang dapat dikenali oleh masyarakat. Keduanya menjadikan pengetahuan bukan sekadar abstraksi, tetapi kekuatan yang hidup dalam kehidupan sosial.

Sistem nilai Islam berakar pada ajaran wahyu. Halal dan haram menjadi batasan dasar, sementara maqâshid al-syarî‘ah memberikan tujuan umum: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di atasnya, terdapat pula konsep fadlâ’il (keutamaan) dan makârim al-akhlaq (akhlak mulia) yang menuntun perilaku. Dengan sistem nilai ini, setiap bentuk ilmu diarahkan agar membawa manfaat, bukan mudarat. Seorang peneliti Muslim tidak hanya dituntut jujur secara akademik, tetapi juga bertanggung jawab secara etis.

Nilai juga hadir dalam bentuk prinsip sosial: keadilan, amanah, syura, dan rahmah. Semua ini memberi bingkai bagi praktik keilmuan. Sebuah penelitian, misalnya, tidak hanya dinilai dari ketepatan metodologinya, tetapi juga dari sejauh mana ia membawa keadilan bagi masyarakat. Prinsip ini membuat epistemologi Islam berbeda dari epistemologi sekuler yang sering memisahkan fakta dari etika. Dalam Islam, fakta tanpa nilai dianggap kosong, dan etika tanpa fakta dianggap rapuh.

Simbol berfungsi sebagai ekspresi dari nilai-nilai ini. Cahaya, misalnya, menjadi simbol hidayah. Jalan menjadi simbol perjalanan spiritual. Timbangan menjadi simbol keadilan. Hati menjadi simbol kesadaran. Simbol-simbol ini tidak hanya menghiasi teks, tetapi juga mewarnai budaya: dari arsitektur masjid yang menekankan cahaya, hingga seni khat yang melambangkan keindahan ilahi. Simbol menjadi bahasa non-verbal yang menyampaikan nilai tanpa harus selalu dijelaskan dengan kata-kata.

Dalam praktik sosial, simbol mengikat identitas kolektif. Seorang Muslim yang mengenakan jilbab atau peci bukan hanya menunjukkan pilihan busana, tetapi juga menegaskan afiliasi nilai. Demikian pula, kaligrafi lafadz Allah di rumah bukan sekadar dekorasi, tetapi simbol kehadiran ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Simbol bekerja sebagai pengingat, penanda, sekaligus penguat komitmen terhadap nilai. Dengan cara ini, simbol memperkuat sistem nilai yang dijalani masyarakat.

Namun, sistem nilai dan simbol tidak selalu statis. Globalisasi, media sosial, dan budaya populer membawa simbol baru yang bisa bertabrakan dengan simbol lama. Nilai pun bisa digeser oleh kepentingan politik atau ekonomi. Di sini, epistemologi Islam ditantang untuk menjaga agar nilai inti tetap utuh, meski simbolnya bisa berubah mengikuti konteks. Misalnya, teknologi digital menghadirkan simbol baru berupa ikon dan logo, tetapi nilainya harus tetap selaras dengan prinsip Islam.

Dengan demikian, value systems & symbol systems menegaskan bahwa ilmu dalam Islam selalu diarahkan oleh nilai dan diekspresikan melalui simbol. Nilai memberi tujuan, simbol memberi bentuk. Tanpa nilai, ilmu kehilangan arah; tanpa simbol, ilmu kehilangan medium komunikasi. Keduanya menjadikan pengetahuan Islam bukan hanya rasional dan empiris, tetapi juga etis dan kultural. Inilah yang membuat epistemologi Islam mampu hidup dalam masyarakat lintas generasi.

Origin of Worldview & Learning Activities

Worldview tidak lahir dalam ruang kosong. Ia berakar pada sesuatu yang lebih dalam, yaitu fitrah manusia. Dalam epistemologi Islam, fitrah dipahami sebagai kesiapan metafisik yang ditanamkan Allah sejak awal penciptaan. Fitrah inilah yang membuat manusia mampu mengenali kebenaran, bahkan sebelum ia mempelajari ilmu secara formal. Dengan kata lain, asal-usul worldview seorang Muslim bukan sekadar produk sosial atau budaya, melainkan tertanam dalam jiwanya sebagai bawaan sejak lahir.

Namun, fitrah itu tidak serta merta berkembang tanpa bimbingan. Ia memerlukan wahyu sebagai cahaya yang menuntun, akal sebagai alat untuk menimbang, dan pengalaman hidup sebagai ladang pengujian. Tanpa wahyu, fitrah bisa tertutup; tanpa akal, fitrah bisa tumpul; tanpa pengalaman, fitrah bisa tetap pasif. Oleh karena itu, Islam menempatkan proses belajar sebagai jalan untuk menghidupkan kembali fitrah. Belajar bukan hanya mengumpulkan informasi, melainkan mengingatkan manusia kepada hakikat yang sebenarnya sudah ada dalam dirinya.

Aktivitas belajar dalam Islam sangat beragam, mulai dari tilawah, tadabbur, tafakkur, hingga tazakkur. Tilawah tidak hanya berarti membaca Al-Qur’an, tetapi juga membaca tanda-tanda di alam. Tadabbur berarti merenungi ayat-ayat, tafakkur berarti berpikir mendalam, dan tazakkur berarti mengambil pelajaran. Semua aktivitas ini bukan hanya intelektual, tetapi juga spiritual. Dengan aktivitas tersebut, worldview Islam terbentuk secara utuh: menyatukan rasionalitas dengan kesadaran transendental.

Keteladanan guru juga menjadi sarana penting dalam pembentukan worldview. Seorang murid tidak hanya belajar dari kitab, tetapi juga dari adab gurunya. Apa yang diucapkan guru mungkin berakhir di telinga, tetapi sikap dan akhlaknya tertanam dalam hati. Inilah sebabnya dalam tradisi pesantren, keberkahan ilmu sangat ditentukan oleh hubungan guru-murid. Dengan keteladanan, worldview diturunkan bukan sebagai teori, tetapi sebagai cara hidup yang nyata.

Praktik menulis dan mengulang pelajaran juga bagian dari aktivitas pembentukan worldview. Dengan menulis, seorang pelajar mengendapkan ilmu dalam kesadarannya. Dengan mengulang, ia memperkuat hafalan dan pemahaman. Keduanya bukan hanya teknik belajar, tetapi latihan membentuk kebiasaan intelektual. Worldview tidak dibangun dalam semalam; ia terbentuk melalui proses berulang, di mana aktivitas intelektual menjadi habitus yang menanamkan nilai.

Worldview juga diperkuat oleh kehidupan komunitas. Diskusi, musyawarah, halaqah, dan tradisi belajar kolektif menjadikan ilmu sebagai pengalaman sosial. Dalam forum semacam itu, seorang pelajar belajar bahwa kebenaran bukan milik pribadi, tetapi hasil dari dialog. Identitas intelektual Islam terbentuk dari kebiasaan berdiskusi dengan adab, mendengarkan argumen lawan, dan merespons dengan dalil. Dengan cara ini, worldview menjadi milik bersama, bukan sekadar milik individu.

Dengan demikian, origin of worldview & learning activities menegaskan bahwa pandangan hidup Islam berakar pada fitrah, tetapi bertumbuh melalui aktivitas belajar yang berkesinambungan. Fitrah memberi potensi, wahyu memberi arah, akal memberi alat, pengalaman memberi pengujian, guru memberi teladan, dan komunitas memberi ruang. Semua elemen ini menjadikan worldview Islam tidak hanya teoritis, tetapi juga praktis. Ia adalah hasil dari proses belajar sepanjang hayat, yang menuntun manusia dari kesadaran dasar menuju kebijaksanaan yang matang.

Logic of Knowledge System

Setiap sistem ilmu memiliki logikanya sendiri. Logika ini bukan hanya aturan berpikir, tetapi juga cara kerja keseluruhan sistem pengetahuan. Dalam bagan Methods in Islamic Studies, cabang logic of knowledge system menegaskan bahwa worldview Islam tidak hanya berisi nilai dan simbol, tetapi juga kerangka logis yang menata bagaimana ilmu diproduksi, diuji, dan dipelihara. Dengan logika sistem pengetahuan ini, Islam mampu membangun tradisi ilmiah yang konsisten sekaligus adaptif sepanjang sejarah.

Dalam tradisi Islam, logika sistem pengetahuan ini tampak jelas dalam ushul fiqh. Ushul fiqh adalah contoh konkret bagaimana teks wahyu diterjemahkan ke dalam hukum yang bisa diterapkan dalam kehidupan. Ia memiliki prinsip, metode, dan hierarki dalil yang jelas: Al-Qur’an, Sunnah, ijma‘, qiyas, dan seterusnya. Dengan kerangka itu, hukum Islam tidak lahir dari kebetulan, melainkan dari sistem yang logis. Inilah bukti bahwa worldview Islam melahirkan logika pengetahuan yang teratur dan dapat diuji.

Logika sistem pengetahuan Islam juga terlihat dalam ilmu kalam. Para teolog Muslim membangun argumen dengan struktur yang ketat, menggabungkan dalil naqli dan aqli. Mereka tidak hanya menyatakan keyakinan, tetapi juga membelanya dengan argumen rasional. Dengan ini, iman tidak diposisikan sebagai sesuatu yang anti-intelektual, melainkan sebagai keyakinan yang dapat diuji dalam gelanggang akal. Logika sistem pengetahuan di sini berfungsi sebagai benteng, yang menjaga agar keyakinan tidak mudah digoyahkan oleh argumen luar.

Dalam tradisi tasawuf, logika pengetahuan memiliki bentuk yang berbeda, tetapi tetap konsisten. Tasawuf menekankan bahwa pengetahuan sejati bukan hanya hasil akal, melainkan cahaya yang Allah tanamkan dalam hati. Namun, cahaya itu tidak datang secara liar. Ia mengikuti logika spiritual yang jelas: penyucian diri, zikir, mujahadah, dan muraqabah. Dengan tahapan ini, pengetahuan batin tidak dianggap khayalan, tetapi bagian dari sistem epistemologi yang memiliki aturan.

Logika sistem pengetahuan Islam juga bersifat integratif. Ia tidak memisahkan antara ilmu agama dan ilmu dunia, antara rasionalitas dan spiritualitas, antara empiris dan transendental. Seorang ulama bisa sekaligus ahli fiqh, dokter, astronom, dan sufi. Semua bidang ini dianggap bagian dari satu sistem pengetahuan yang logis, karena berpangkal pada wahyu dan dihubungkan oleh maqashid syariah. Dengan logika integratif ini, Islam mampu menghindari dikotomi yang sering memecah tradisi lain.

Di era modern, logika sistem pengetahuan Islam menghadapi tantangan fragmentasi. Ilmu-ilmu modern sering berjalan terpisah, bahkan saling bertentangan. Namun, epistemologi Islam mengingatkan bahwa ilmu apa pun harus dipertemukan dalam kerangka tauhid. Tauhid adalah logika tertinggi dari sistem pengetahuan Islam: menyatukan yang empiris dengan yang metafisik, yang rasional dengan yang spiritual, yang duniawi dengan yang ukhrawi. Selama logika tauhid ini dijaga, sistem pengetahuan Islam akan tetap kokoh.

Dengan demikian, logic of knowledge system menunjukkan bahwa worldview Islam bukan hanya kumpulan nilai dan simbol, tetapi juga kerangka logis yang menata keseluruhan proses ilmiah. Dari ushul fiqh hingga kalam, dari tasawuf hingga sains, semua bidang ilmu diikat oleh logika tauhid. Inilah yang membuat epistemologi Islam bukan sekadar mosaik pengetahuan, melainkan bangunan sistemik yang utuh. Dengan logika ini, ilmu Islam mampu bertahan, berkembang, dan memberi kontribusi besar bagi peradaban.

Institutions & Authority Systems

Ilmu tidak pernah bertahan hanya dalam pikiran individu. Ia membutuhkan ruang sosial tempat ia tumbuh, berkembang, dan diwariskan. Dalam bagan Methods in Islamic Studies, hal ini ditunjukkan melalui cabang institutions & authority systems. Institusi memberi wadah, sedangkan otoritas memberi legitimasi. Keduanya saling melengkapi, membentuk ekosistem keilmuan yang memungkinkan ilmu bertahan lintas generasi.

Sejak masa awal Islam, masjid adalah institusi pertama ilmu. Ia bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pengajaran, musyawarah, bahkan penelitian awal tentang hukum dan tafsir. Dari masjid, ilmu berkembang ke madrasah, pesantren, zawiyah, hingga universitas. Institusi-institusi ini berfungsi sebagai wadah formal bagi transmisi ilmu. Di sana, kitab dipelajari, sanad disambungkan, dan tradisi intelektual dipelihara. Tanpa institusi, ilmu akan mudah tercerabut dari akar sosialnya.

Namun, institusi saja tidak cukup. Ia membutuhkan otoritas yang menjaganya. Dalam Islam, otoritas ilmu tidak lahir dari kekuasaan politik semata, tetapi dari reputasi, sanad, dan pengakuan komunitas. Ulama, mujtahid, mufti, dan qadhi mendapat legitimasi bukan karena jabatan administratif, melainkan karena kualitas keilmuan dan adab mereka. Dengan otoritas ini, ilmu Islam memiliki fondasi moral yang kuat. Seorang alim diakui bukan hanya karena pengetahuannya, tetapi juga karena integritasnya.

Sistem otoritas ini juga melahirkan hirarki dalam ilmu. Ada guru dan murid, ada ijazah yang menunjukkan legitimasi, ada sanad yang memastikan kesinambungan. Semua ini membentuk struktur keilmuan yang jelas. Hirarki bukanlah bentuk dominasi, tetapi mekanisme menjaga agar ilmu tidak disalahgunakan. Dengan adanya sistem otoritas, ilmu tetap berada dalam jalur yang benar, tidak dipelintir oleh mereka yang tidak memiliki kompetensi.

Namun, otoritas dalam Islam tidak pernah absolut. Ia selalu terbuka untuk diuji melalui kritik dan dialog. Seorang ulama besar pun bisa dikritik, selama kritik itu dilakukan dengan adab. Dengan cara ini, sistem otoritas tidak menjadi tirani, melainkan ruang dialog yang sehat. Otoritas berfungsi sebagai penuntun, bukan penghalang. Inilah yang membuat ilmu Islam tetap dinamis, meski terikat pada tradisi.

Di era modern, institusi keilmuan menghadapi tantangan baru. Universitas, pusat penelitian, dan lembaga fatwa kini berhadapan dengan globalisasi ilmu dan otoritas digital. Kehadiran media sosial membuat siapa pun bisa berbicara, bahkan tanpa sanad dan legitimasi. Hal ini bisa melemahkan sistem otoritas tradisional. Namun, justru di sinilah pentingnya membangun kembali penghargaan terhadap adab, sanad, dan otoritas sejati, agar ilmu tidak jatuh menjadi sekadar opini bebas.

Dengan demikian, institutions & authority systems menegaskan bahwa ilmu tidak hidup tanpa wadah dan penjaga. Institusi memberi ruang sosial, otoritas memberi legitimasi moral. Keduanya membentuk ekosistem keilmuan yang menjaga kesinambungan Islam sepanjang sejarah. Dari masjid hingga universitas, dari sanad hingga fatwa, semua menunjukkan bahwa ilmu Islam selalu membutuhkan rumah dan penjaga. Tanpa itu, metodologi hanya akan menjadi retorika tanpa daya.

Political, Legal, and Social Systems

Ilmu tidak bisa dilepaskan dari struktur politik, hukum, dan sosial yang melingkupinya. Dalam bagan Methods in Islamic Studies, cabang political, legal, and social systems menunjukkan bahwa pengetahuan Islam selalu berinteraksi dengan kekuasaan, regulasi, dan dinamika masyarakat. Ilmu mungkin lahir dari teks dan akal, tetapi cara ia berkembang sangat ditentukan oleh lingkungan sosial-politik yang mengelilinginya.

Sejarah Islam memperlihatkan dengan jelas bagaimana politik memengaruhi ilmu. Pada masa keemasan Abbasiyah, dukungan khalifah terhadap Bayt al-Hikmah membuat ilmu berkembang pesat. Terjemahan filsafat Yunani, astronomi, dan kedokteran mendapat ruang karena ada legitimasi politik. Sebaliknya, ketika rezim menutup pintu ijtihad atau membatasi perdebatan, dinamika ilmu menjadi kaku. Artinya, ilmu membutuhkan kebijakan politik yang memberi ruang kebebasan berpikir, bukan mengekangnya.

Sistem hukum juga sangat berperan. Regulasi zakat, wakaf, dan lembaga qadhi misalnya, membentuk ekosistem yang menopang kehidupan ilmu. Wakaf menjadi sumber dana untuk madrasah, perpustakaan, dan penelitian. Qadhi sebagai otoritas hukum memberi legitimasi pada fatwa ulama. Tanpa sistem hukum yang mendukung, ilmu hanya bertahan secara informal. Dengan hukum, ilmu mendapat pijakan kelembagaan yang kokoh.

Sistem sosial memperluas cakupan pengaruh ilmu. Masyarakat Muslim memiliki tradisi kolektif dalam menghidupkan kajian. Majelis taklim, halaqah, musyawarah, dan diskusi menjadi ruang sosial tempat ilmu berkembang. Dalam masyarakat semacam ini, ilmu bukan hanya milik elite ulama, tetapi juga bagian dari budaya sehari-hari. Tradisi membaca kitab kuning di pesantren, misalnya, adalah bukti bahwa sistem sosial berperan besar dalam memelihara ilmu lintas generasi.

Namun, hubungan ilmu dengan sistem politik dan sosial tidak selalu harmonis. Ada saat-saat ketika kekuasaan berusaha mengendalikan ilmu demi kepentingan sendiri. Ulama yang kritis bisa dipersekusi, fatwa yang berbeda bisa dipolitisasi, dan pengetahuan bisa dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Situasi ini menunjukkan bahwa epistemologi Islam harus selalu kritis, menjaga jarak dari tirani, dan berpihak pada kebenaran. Ilmu yang tunduk pada kekuasaan kehilangan integritasnya.