Pendahuluan

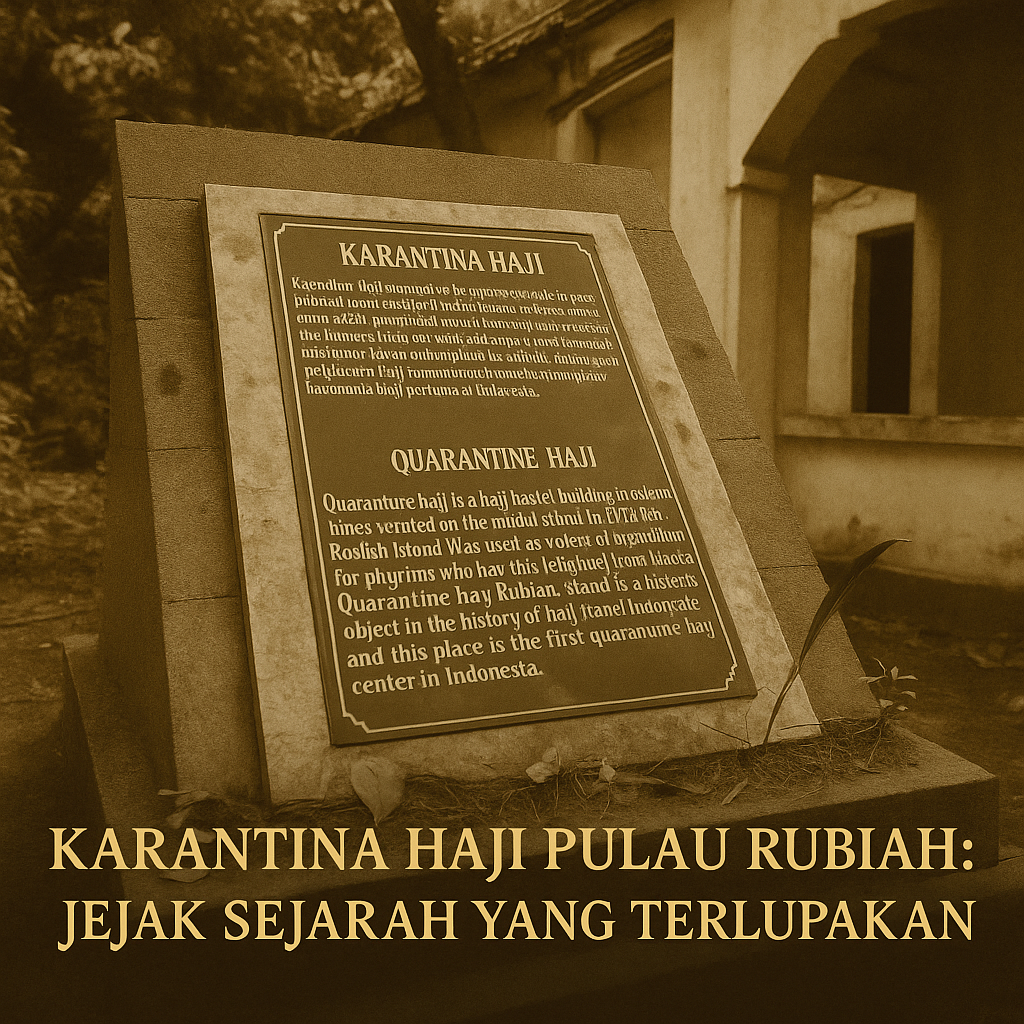

Pulau Rubiah di Sabang, Aceh, menyimpan jejak sejarah yang tidak banyak diketahui orang. Selama ini, pulau tersebut identik dengan wisata bahari, snorkeling, dan keindahan terumbu karang. Namun, di balik semua itu, Pulau Rubiah memiliki peran penting dalam perjalanan haji Nusantara, terutama pada awal abad ke-20. Prasasti yang ada di pulau ini menjadi bukti konkret bahwa Rubiah pernah berfungsi sebagai pusat karantina haji pertama di Indonesia.

Karantina ini mulai berfungsi pada tahun 1920, ketika pemerintah kolonial Belanda menetapkan bahwa setiap jamaah haji yang kembali dari Mekkah harus singgah terlebih dahulu di Pulau Rubiah. Alasannya sederhana namun sarat makna: kesehatan dan pengawasan. Jamaah yang baru pulang dari perjalanan panjang kerap membawa penyakit menular. Selain itu, otoritas kolonial ingin memastikan bahwa jamaah tidak membawa gagasan politik yang dapat mengganggu stabilitas kekuasaan.

Bagi masyarakat Aceh, yang sejak lama menjadi pintu gerbang haji Nusantara, keputusan ini bukan hal yang sepele. Pulau Rubiah kemudian menjadi ruang transisi antara pengalaman spiritual di Tanah Haram dengan kehidupan sosial-politik di tanah air. Setiap orang yang melewati karantina itu, seakan sedang berada di ambang batas antara dua dunia: dunia ibadah dan dunia pengawasan kolonial.

Keberadaan karantina ini menambah catatan penting tentang peran Aceh dalam sejarah global Islam. Sebagai wilayah terdepan di barat Nusantara, Aceh sering kali menjadi titik masuk maupun titik singgah bagi perjalanan panjang menuju Mekkah. Pulau Rubiah menegaskan kembali posisi strategis Aceh, bukan hanya dalam bidang maritim dan perdagangan, tetapi juga dalam praktik keagamaan.

Namun, ingatan tentang fungsi penting Rubiah kian memudar. Generasi sekarang lebih mengenalnya sebagai tempat wisata alam. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, situs ini menyimpan kisah tentang perjumpaan antara umat Islam Indonesia dengan modernitas kolonial. Melalui karantina, kita bisa membaca ulang hubungan kompleks antara spiritualitas, kesehatan, dan kekuasaan.

Prasasti yang kini berdiri di pulau itu berfungsi ganda: sebagai penanda sejarah sekaligus peringatan. Ia mengingatkan bahwa setiap perjalanan spiritual selalu melibatkan unsur-unsur sosial, medis, dan politik. Karantina Rubiah adalah simbol bagaimana haji bukan sekadar ibadah personal, tetapi juga bagian dari sejarah bangsa.

Maka, pendahuluan ini menegaskan satu hal: Pulau Rubiah adalah situs yang menuntut pembacaan ulang. Ia tidak boleh hanya dipandang sebagai lokasi rekreasi, melainkan juga sebagai ruang refleksi tentang perjalanan panjang umat Islam Indonesia.

Ruin dan Ingatan Kolektif

Bangunan karantina haji di Pulau Rubiah kini berdiri rapuh. Dari foto-foto terlihat dinding putih yang sudah mengelupas, genteng yang runtuh, serta pintu-pintu kayu yang nyaris tak berbentuk. Rumput liar dan pepohonan tumbuh bebas di halaman, seakan menelan sisa-sisa arsitektur kolonial itu. Namun, justru dalam keruntuhan itulah tersimpan kekuatan: sebuah pengingat tentang sejarah yang terlupakan.

Ruin atau reruntuhan memiliki daya tarik tersendiri. Ia menghadirkan keheningan yang berbeda, karena di balik diamnya bangunan, tersimpan kisah-kisah jamaah haji yang pernah menunggu di sana. Kita bisa membayangkan suasana ketika ratusan orang berkumpul, beristirahat, dan menanti pemeriksaan kesehatan. Kini, ruang-ruang kosong itu hanya berisi suara angin dan gesekan daun.

Ruin karantina Rubiah juga menjadi cermin bagaimana bangsa ini sering kali melupakan situs bersejarah. Alih-alih dipugar atau dijaga, ia dibiarkan terbengkalai. Padahal, jika dimanfaatkan secara bijak, bangunan ini bisa menjadi sumber edukasi sejarah dan sekaligus destinasi wisata sejarah. Wisatawan tidak hanya datang untuk melihat ikan dan karang, tetapi juga menelusuri jejak haji Nusantara.

Keheningan ruin ini juga bisa dipahami sebagai simbol hilangnya ingatan kolektif. Generasi sekarang jarang sekali menyadari bahwa haji pernah dikaitkan dengan karantina dan pengawasan ketat. Mereka hanya mengenal kisah spiritual, tanpa mengetahui sisi medis dan politik. Dengan demikian, ruin Rubiah bukan hanya reruntuhan fisik, tetapi juga reruntuhan memori.

Namun, memori itu bisa dihidupkan kembali. Foto-foto orang yang berkunjung ke bangunan tua itu, berdiri di antara dinding yang retak, adalah upaya kecil untuk menyalakan kembali ingatan. Kehadiran mereka seakan menghubungkan masa lalu dengan masa kini, menghadirkan kembali kisah yang pernah hilang.

Di sinilah pentingnya dokumentasi. Setiap foto, tulisan, atau cerita tentang karantina Rubiah adalah bagian dari rekonstruksi sejarah. Tanpa itu, ruin hanya akan menjadi benda mati. Dengan narasi, ia bisa menjadi saksi hidup tentang perjalanan panjang umat Islam Indonesia.

Dengan demikian, ruin Pulau Rubiah adalah warisan yang harus dihidupkan kembali dalam ingatan kolektif. Ia tidak sekadar bangunan yang hancur, melainkan juga teks sejarah yang harus dibaca ulang oleh generasi berikutnya.

Fungsi Medis dan Politik

Latar belakang didirikannya karantina haji di Pulau Rubiah tidak bisa dilepaskan dari dua faktor besar: medis dan politik. Dari sisi medis, jamaah haji yang menempuh perjalanan panjang dengan kapal laut sering kembali dalam kondisi lemah. Penyakit menular seperti kolera dan pes menjadi ancaman serius. Karena itu, karantina diperlukan sebagai upaya mencegah wabah.

Dari sisi politik, pemerintah kolonial Belanda menyadari bahwa perjalanan haji tidak hanya membawa pulang jamaah, tetapi juga membawa pulang gagasan. Di Mekkah, jamaah bertemu dengan Muslim dari berbagai penjuru dunia, berdiskusi, dan menyerap ide-ide baru, termasuk tentang perlawanan terhadap kolonialisme. Bagi Belanda, karantina adalah ruang untuk menyaring pengaruh tersebut.

Fungsi ganda ini menjadikan karantina sebagai ruang ambivalen. Di satu sisi, ia berfungsi untuk melindungi kesehatan masyarakat. Di sisi lain, ia berperan sebagai instrumen pengawasan politik. Jamaah tidak hanya diperiksa tubuhnya, tetapi juga diamati perilaku dan wacananya. Dengan kata lain, karantina Rubiah adalah ruang di mana tubuh dan pikiran diawasi sekaligus.

Kebijakan ini mencerminkan pola kolonialisme yang khas: kesehatan digunakan sebagai legitimasi kontrol. Dengan dalih melindungi masyarakat dari wabah, pemerintah kolonial sekaligus mengendalikan mobilitas umat Islam. Rubiah menjadi contoh konkret bagaimana kolonialisme merasuk hingga ke ranah ibadah.

Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa fungsi medis karantina juga penting. Pada awal abad ke-20, sistem kesehatan global belum secanggih sekarang. Karantina adalah langkah preventif yang masuk akal. Namun, nilai medis itu tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik yang menyertainya.

Bagi jamaah, karantina mungkin menjadi pengalaman ambigu. Mereka baru saja menyelesaikan ibadah agung, namun harus singgah di sebuah pulau untuk menjalani prosedur. Perasaan antara pasrah, lelah, dan diawasi bercampur menjadi satu.

Dengan demikian, karantina Rubiah adalah simbol dari pertemuan antara iman dan kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa perjalanan spiritual umat Islam selalu berada dalam lanskap sosial-politik yang lebih luas.

Warisan yang Terabaikan

Bangunan karantina haji di Pulau Rubiah kini terbengkalai. Tidak ada upaya serius untuk memugar atau menjadikannya situs bersejarah yang terawat. Padahal, keberadaannya bisa dimanfaatkan sebagai pusat edukasi sejarah haji Nusantara. Generasi muda dapat belajar bahwa perjalanan ke Mekkah tidak pernah terlepas dari konteks sosial, politik, dan kesehatan.

Sebagian orang yang berkunjung ke sana mungkin hanya melihat bangunan tua tanpa makna. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, dinding-dinding itu menyimpan jejak ribuan jamaah. Mereka yang pernah tidur di kamar sempit, makan di ruang bersama, dan menunggu saat diperbolehkan pulang ke kampung. Ruang-ruang kosong itu adalah arsip hidup tentang sejarah haji.

Sayangnya, perhatian terhadap situs ini sangat minim. Tidak ada program konservasi atau museum yang menampilkan kisah karantina. Semua bergantung pada inisiatif individu yang datang, mengambil foto, dan menyebarkannya. Tanpa itu, situs ini akan semakin dilupakan.

Sementara itu, Pulau Rubiah justru lebih dikenal sebagai destinasi snorkeling. Wisatawan sibuk menikmati keindahan laut, sementara bangunan bersejarah dibiarkan rusak. Kontras ini menunjukkan betapa sejarah sering kali kalah oleh pariwisata.

Namun, tidak berarti harapan hilang. Situs karantina Rubiah memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah. Jika dikelola dengan baik, ia bisa menjadi pelengkap wisata bahari. Pengunjung tidak hanya menikmati laut, tetapi juga menelusuri sejarah haji.

Bahkan, dengan pendekatan yang tepat, situs ini bisa menjadi bagian dari kurikulum sejarah lokal. Sekolah-sekolah di Aceh, khususnya di Sabang, dapat membawa siswa untuk belajar langsung di sana. Dengan begitu, generasi baru akan memiliki ikatan lebih kuat dengan sejarahnya sendiri.

Dengan demikian, meski kini terabaikan, situs karantina Rubiah tetap menyimpan peluang besar. Ia hanya membutuhkan perhatian serius agar kembali hidup sebagai ruang memori kolektif.

Kesimpulan

Karantina Haji Pulau Rubiah adalah bagian penting dari sejarah perjalanan haji Indonesia. Ia bukan hanya bangunan kolonial, tetapi juga simbol dari pertemuan antara spiritualitas, kesehatan, dan kekuasaan. Jamaah yang singgah di sana tidak sekadar menjalani prosedur medis, melainkan juga menjadi bagian dari pengawasan kolonial.

Kini, bangunan itu berdiri sebagai ruin yang sunyi. Namun, dalam kesunyiannya, ia menyimpan kisah besar. Setiap dinding yang retak, setiap genteng yang runtuh, adalah pengingat akan ribuan langkah jamaah yang pernah melaluinya. Rubiah adalah ruang yang menghubungkan Mekkah dengan Nusantara, iman dengan politik, dan masa lalu dengan masa kini.

Sayangnya, ingatan itu nyaris hilang. Pulau Rubiah lebih dikenal karena lautnya, bukan karena sejarahnya. Bangunan karantina dibiarkan lapuk, padahal ia adalah warisan penting. Jika terus dibiarkan, yang tersisa hanyalah foto dan cerita samar.

Maka, sudah saatnya ada upaya untuk merawat situs ini. Tidak hanya melalui pemugaran fisik, tetapi juga melalui narasi. Cerita tentang karantina Rubiah harus ditulis, diceritakan ulang, dan dimasukkan dalam memori kolektif bangsa.

Situs ini bisa menjadi destinasi sejarah yang bernilai. Wisatawan datang bukan hanya untuk snorkeling, tetapi juga untuk merenungi perjalanan haji. Generasi muda belajar bahwa ibadah agung itu selalu terkait dengan dinamika sosial.

Pada akhirnya, Karantina Rubiah mengingatkan kita bahwa perjalanan haji bukan hanya soal ritual, tetapi juga bagian dari sejarah bangsa. Ia adalah simbol perjumpaan antara iman dan realitas dunia.

Dengan demikian, karantina haji di Pulau Rubiah adalah ruang sejarah yang menuntut untuk diingat, ditulis ulang, dan diwariskan.

Leave a Reply