Pendahuluan

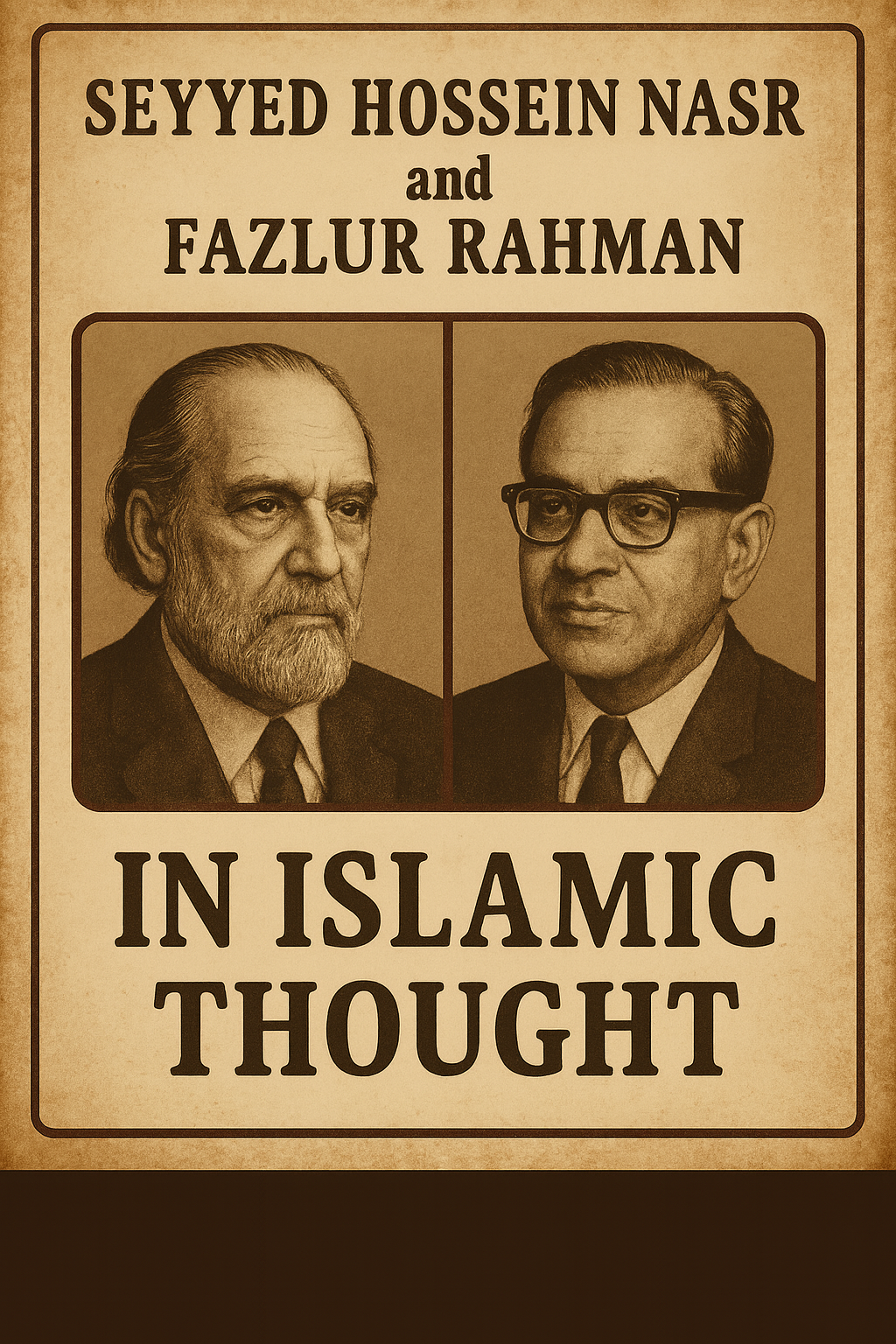

Dalam lanskap pemikiran Islam kontemporer, Seyyed Hossein Nasr dan Fazlur Rahman merupakan dua tokoh besar yang menempati posisi intelektual berseberangan namun saling melengkapi dalam mengartikulasikan respons terhadap modernitas. Keduanya menyuarakan pentingnya mempertahankan otentisitas pemikiran Islam, namun melalui pendekatan epistemologis dan metodologis yang sangat berbeda. Makalah ini bertujuan menggali secara mendalam perbandingan pemikiran kefilsafatan mereka, dimulai dari latar belakang intelektual, pendekatan terhadap wahyu dan tradisi, hingga kontribusi mereka terhadap filsafat Islam kontemporer. Penelusuran ini akan menjelajahi narasi-narasi epistemik yang membentuk dan membedakan kedua pemikir besar ini.

1. Latar Intelektual dan Biografis

1.1 Seyyed Hossein Nasr

Seyyed Hossein Nasr dilahirkan di Teheran pada tahun 1933. Ia merupakan intelektual yang lahir dari tradisi keluarga aristokrat Persia, yang sejak awal telah membentuk kepekaannya terhadap nuansa-nuansa filsafat dan spiritualitas Islam. Nasr tidak hanya dikenal sebagai filsuf Islam kontemporer, tetapi juga sebagai pemelihara khazanah intelektual klasik Islam. Pendidikannya di MIT dan Harvard justru menjadi ruang kontemplatif baginya untuk menyadari keterputusan antara sains modern dan hikmah perennial dalam tradisi Islam. Dalam hal ini, Nasr mengembangkan sebuah kritik mendalam terhadap modernitas, yang menurutnya berakar dari kehilangan dimensi sakral dalam ilmu pengetahuan. Ia menulis, misalnya, dalam karyanya ‘Islam and the Plight of Modern Man’, bahwa dunia modern telah menihilkan realitas metafisis yang menjadi fondasi utama dalam kosmologi Islam.

Nasr bisa dipahami sebagai sosok yang mengartikulasikan kembali apa yang disebutnya sebagai ‘Islamic intellectual tradition’ melalui pendekatan filsafat perennial. Ia banyak dipengaruhi oleh Frithjof Schuon dan filsafat Ishraqi Suhrawardi. Di sini, Nasr tampil sebagai penjaga gawang epistemologi Islam tradisional dari ancaman sekularisme akademik.

1.2 Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir di Pakistan (kemudian menjadi bagian dari India Britania) pada tahun 1919. Pendidikan awalnya yang tradisional di India membawanya pada perjumpaan dengan pemikiran rasionalisme Islam klasik. Setelah menempuh studi di Oxford, Rahman menjadi tokoh penting dalam membangun hermeneutika Islam yang kontekstual. Rahman dapat digambarkan sebagai ‘manusia jembatan’ yang menghubungkan wahyu dengan realitas sejarah.

Berbeda dari Nasr yang kembali pada filsafat tradisional, Rahman melakukan rekonstruksi pemikiran Islam melalui pendekatan historis-kritis yang mengedepankan maqashid al-shari’ah. Ia menolak taqlid dan menyerukan perlunya pembacaan ulang terhadap teks-teks klasik. Konsep ‘double movement’-nya menunjukkan bahwa tafsir terhadap Al-Qur’an harus diawali dari pemahaman historis lalu kembali pada nilai-nilai universal yang aplikatif dalam konteks kontemporer. Karya terkenalnya seperti ‘Islam and Modernity’ menjadi tonggak dalam pemikiran Islam progresif.

2. Ontologi dan Tradisi Filsafat

2.1 Tradisi Perennial dan Sakralitas Ilmu (Seyyed Hossein Nasr)

Dalam pandangan Seyyed Hossein Nasr, realitas tidak hanya terdiri dari entitas fisik, tetapi memiliki struktur ontologis yang berjenjang, dimana dunia materi hanyalah bayangan dari realitas metafisis. Nasr mengambil inspirasi dari filsafat Suhrawardi dan Ibn Arabi, dengan menempatkan hikmah sebagai puncak dari pencarian epistemologis. Ia meyakini bahwa pengetahuan yang sejati adalah pengetahuan yang bersumber dari Tuhan, melalui wahyu dan intuisi intelektual (ma‘rifah). Ilmu yang tidak mengarahkan manusia kepada Tuhan, menurut Nasr, adalah ilmu yang telah terlepas dari akar ontologisnya.

Oleh karena itu, Nasr menekankan pentingnya apa yang ia sebut sebagai ‘sacred science’, yaitu ilmu yang memadukan rasionalitas dengan spiritualitas. Dalam karya ‘Knowledge and the Sacred’, ia mengkritik keras epistemologi Barat modern yang cenderung reduksionis dan sekuler. Ia melihat bahwa pemisahan antara sains dan agama telah mengakibatkan krisis spiritual dalam peradaban modern. Pandangan Nasr ini, merupakan narasi kosmologis dari resistensi tradisional terhadap modernitas.

2.2 Filsafat Kontekstual dan Rasionalisme Hermeneutik (Fazlur Rahman)

Berbeda dari Nasr, Fazlur Rahman lebih menekankan pada fungsi rasionalitas dalam membentuk pandangan dunia Islam yang dinamis. Baginya, filsafat Islam harus merefleksikan tuntutan zaman dengan tetap merujuk pada nilai-nilai dasar Al-Qur’an. Ia menolak dualisme antara agama dan sains, namun bukan dengan cara merestorasi tradisi seperti Nasr, melainkan melalui pembaruan metodologis. Ia mengembangkan teori tafsir yang disebut sebagai ‘double movement’, yang memungkinkan teks wahyu dibaca secara progresif sesuai dengan tantangan kontemporer.

Dalam perspektif Rahman, filsafat tidak boleh menjadi barang mati yang hanya mengulang-ulang hikmah klasik. Ia harus menjadi instrumen etis untuk membentuk masyarakat madani. Hal ini terlihat dalam kritiknya terhadap teologi skolastik yang menolak rasionalitas. Rahman adalah figur intelektual yang ingin menghidupkan kembali semangat ijtihad bukan hanya dalam hukum, tetapi juga dalam epistemologi.

3. Epistemologi: Sumber Ilmu dan Otoritas Pengetahuan

3.1 Pengetahuan sebagai Refleksi Ilahiah (Seyyed Hossein Nasr)

Dalam epistemologi Seyyed Hossein Nasr, ilmu pengetahuan sejati tidak semata-mata bersifat rasionalistik ataupun empiris, tetapi merupakan refleksi dari kebenaran ilahiah. Baginya, ‘ilm’ yang dimaksud dalam tradisi Islam bersumber dari Tuhan, yang turun melalui wahyu dan diserap oleh akal yang disucikan melalui tazkiyah. Pengetahuan bukan sekadar penguasaan atas objek, tetapi keterhubungan eksistensial antara subjek dan realitas tertinggi.

Nasr menyatakan bahwa krisis epistemologis dalam dunia Islam modern terjadi karena umat Islam meniru model ilmu sekuler Barat yang telah tercerabut dari akar spiritualnya. Oleh karena itu, ia mengusulkan rekonstruksi ilmu pengetahuan berdasarkan prinsip tauhid, dimana semua ilmu mengarah kepada pengenalan terhadap Tuhan. Dalam konteks ini, posisi wahyu adalah mutlak, dan akal hanya dapat memahami dengan benar apabila terintegrasi dalam kerangka spiritualitas yang mapan. Ini adalah bentuk apa yang oleh sebagai epistemologi transenden yang menolak positivisme.

3.2 Rasionalitas sebagai Alat Ijtihad (Fazlur Rahman)

Fazlur Rahman menempatkan akal sebagai instrumen utama dalam memahami wahyu dan realitas. Baginya, wahyu harus dibaca secara etis dan rasional, karena pesan utama Al-Qur’an adalah moral dan tujuan sosial. Rahman menekankan pentingnya memahami konteks turunnya ayat-ayat, dan kemudian menarik prinsip universal yang dapat diaplikasikan dalam konteks modern.

Berbeda dari Nasr yang menekankan hierarki metafisika dalam struktur pengetahuan, Rahman memandang pengetahuan sebagai produk dari interaksi antara teks, konteks, dan nalar. Oleh sebab itu, dalam ‘Islam and Modernity’, ia menegaskan pentingnya ‘double movement’ dalam proses tafsir. Model epistemologi ini membuka ruang bagi reinterpretasi teks suci sesuai dengan perubahan sosial, tanpa harus mengorbankan otoritas wahyu.

Pendekatan Rahman adalah bentuk ijtihad intelektual yang menggugah umat Islam untuk tidak hanya menjadi konsumen dogma, tetapi menjadi produsen makna dalam sejarah mereka sendiri.

4. Hermeneutika Wahyu

4.1 Tafsir Teosentris dan Spiritualitas Metafisik (Seyyed Hossein Nasr)

Bagi Seyyed Hossein Nasr, wahyu bukan sekadar kumpulan kata-kata Tuhan yang diturunkan dalam bahasa Arab, melainkan pancaran realitas metafisik yang paling tinggi ke dalam dunia fisik. Al-Qur’an diposisikan sebagai pusat eksistensi, bukan hanya teks normatif, melainkan manifestasi logos ilahi. Oleh sebab itu, dalam menafsirkan wahyu, diperlukan bukan hanya penguasaan linguistik dan historis, tetapi juga kesucian spiritual dan kedalaman metafisis. Nasr berpandangan bahwa para mufassir harus terlebih dahulu mengalami transformasi rohani agar dapat menyerap makna batin dari wahyu.

Dalam karya-karyanya, seperti ‘The Garden of Truth’ dan ‘The Study Quran’, Nasr menyuarakan pentingnya tafsir teosentris, yaitu pendekatan terhadap Al-Qur’an yang menempatkan Tuhan sebagai pusat makna. Ia menolak pendekatan historis-kritis Barat yang sekuler, karena dianggap mereduksi wahyu menjadi artefak sejarah semata. Dalam pendekatan ini, wahyu dipahami secara vertikal, dari atas ke bawah, dari Tuhan ke manusia. Pendekatan ini sebagai upaya ‘melihat dari puncak gunung wahyu’, yang tidak bisa dicapai tanpa disiplin spiritual.

4.2 Tafsir Kontekstual-Etis dan Tujuan Sosial (Fazlur Rahman)

Fazlur Rahman, sebaliknya, memandang bahwa Al-Qur’an harus dibaca secara kontekstual. Artinya, setiap ayat memiliki dimensi historis yang spesifik dan pesan moral yang universal. Oleh karena itu, seorang mufassir harus melakukan gerakan hermeneutik ganda—dari teks kepada konteks aslinya, lalu kembali dari prinsip etis menuju aplikasi dalam realitas kontemporer. Konsep ini dikenal luas sebagai ‘double movement’.

Dalam tafsir Rahman, tidak cukup hanya memusatkan makna pada simbolisme metafisik. Yang lebih penting adalah bagaimana teks suci itu membimbing masyarakat untuk mencapai keadilan sosial, kesetaraan, dan kemajuan etis. Al-Qur’an, menurut Rahman, adalah kitab etika yang menggerakkan sejarah. Model pendekatan Rahman ini adalah semacam ‘tafsir jalanan’—ia menafsirkan wahyu dalam denyut kehidupan umat manusia, bukan hanya dalam ruang semedi sufistik.

5. Kritik terhadap Modernitas

5.1 Modernitas sebagai Krisis Spiritualitas (Seyyed Hossein Nasr)

Salah satu fokus pemikiran Seyyed Hossein Nasr yang paling konsisten adalah kritik terhadap modernitas. Dalam berbagai karyanya, Nasr menegaskan bahwa modernitas bukan hanya sekadar perkembangan historis, melainkan proyek sekularisasi besar-besaran yang telah menihilkan dimensi spiritual dari kehidupan manusia. Ia menyebut dunia modern sebagai ‘dunia yang kehilangan pusat’, merujuk pada pemisahan antara pengetahuan, moralitas, dan transendensi. Bagi Nasr, modernitas melahirkan sains tanpa jiwa, teknologi tanpa hikmah, dan kehidupan tanpa makna.

Kritik ini tidak hanya bersifat retoris, tetapi ontologis dan epistemologis. Ia menggugat fondasi dari filsafat modern Barat yang melepaskan hubungan antara akal dan wahyu. Dalam ‘Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man’, Nasr menjelaskan bagaimana kerusakan ekologi adalah gejala dari kerusakan spiritual. Nasr tampil sebagai ‘pengembara dari dunia tradisi yang menegur dunia yang telah melupakan langit’.

5.2 Modernitas sebagai Peluang Etis (Fazlur Rahman)

Fazlur Rahman tidak menolak modernitas secara total. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai tantangan sekaligus peluang bagi umat Islam untuk membuktikan relevansi pesan wahyu dalam kehidupan masa kini. Rahman menyadari bahwa modernitas membawa dislokasi terhadap pemahaman klasik Islam, tetapi ia juga percaya bahwa dengan pendekatan yang tepat, prinsip-prinsip Qur’ani dapat membimbing manusia modern menuju etika yang lebih adil dan rasional.

Melalui pendekatan hermeneutikanya, Rahman mencoba menunjukkan bahwa Islam bukan hanya sistem hukum, tetapi juga sistem nilai yang fleksibel dan dinamis. Ia tidak menolak sains atau teknologi, namun mengusulkan agar keduanya ditempatkan dalam kerangka nilai Qur’ani. Rahman adalah ‘arsitek pemikiran Islam progresif’ yang membangun rumah Islam dalam lanskap zaman yang sedang berubah.

6. Implikasi Sosial-Politik

6.1 Politik dan Negara dalam Perspektif Nasr

Seyyed Hossein Nasr secara eksplisit tidak terlalu menekankan pembahasan politik praktis dalam karya-karyanya. Namun, pandangannya tentang kosmologi Islam dan sakralitas tradisi memiliki implikasi politik yang mendalam. Bagi Nasr, masyarakat ideal adalah masyarakat yang terstruktur berdasarkan hirarki spiritual, dimana hukum dan pemerintahan tunduk kepada prinsip-prinsip ilahiyah. Meskipun tidak menyerukan bentuk negara tertentu, Nasr mengisyaratkan bahwa model negara modern sekuler tidak sesuai dengan pandangan dunia Islam tradisional.

Dalam kerangka Nasr, struktur sosial-politik harus didasarkan pada prinsip tauhid, bukan sekadar sistem hukum yang rasionalistik. Oleh karena itu, segala bentuk modernisasi yang memisahkan agama dari ruang publik merupakan bentuk penolakan terhadap realitas transenden. Pemikiran Nasr adalah usaha membangun ‘republik spiritual’, bukan negara teokratis atau sekuler, tetapi tatanan sosial yang berporos pada realitas Ilahi.

6.2 Islam, Negara, dan Politik Etis ala Fazlur Rahman

Fazlur Rahman, di sisi lain, secara aktif terlibat dalam diskusi mengenai hubungan antara Islam dan negara. Dalam refleksi sejarahnya terhadap perkembangan teologi Islam, ia mengkritik fusi antara negara dan agama yang terjadi pada masa Abbasiyah, yang menurutnya telah menyebabkan stagnasi pemikiran Islam. Rahman mengusulkan bentuk negara yang etis dan inklusif, yang diilhami oleh nilai-nilai Qur’ani tetapi tidak mendominasi masyarakat melalui tafsir literalis.

Baginya, peran negara adalah sebagai fasilitator kesejahteraan sosial yang berkeadilan, bukan sebagai ‘penjaga doktrin’. Dalam kerangka ini, demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme dapat sejalan dengan nilai-nilai Islam selama esensi keadilan ditegakkan. Rahman adalah pemikir yang tidak sedang mencari ‘negara Islam’, tetapi mencari ‘Islam dalam negara’—yakni kehadiran nilai, bukan simbol.

7. Kesimpulan

Perbandingan antara pemikiran Seyyed Hossein Nasr dan Fazlur Rahman mengungkapkan sebuah dinamika dialektika yang dalam antara dua corak besar pemikiran Islam kontemporer. Nasr berdiri kokoh di benteng tradisionalisme metafisik, membawa panji spiritualitas Islam ke dalam arena perlawanan terhadap modernitas. Sementara itu, Rahman menapak jalan pembaruan, menyusuri lorong-lorong sejarah dan rasionalitas dalam membumikan pesan wahyu ke dalam ruang etika modern. Keduanya, meskipun berbeda secara metodologis dan ontologis, tetap menyuarakan kebutuhan umat Islam untuk tidak tercerabut dari akar wahyu dalam menghadapi dunia yang terus berubah.

Nasr tampil sebagai penjaga langit pemikiran Islam, sedangkan Rahman sebagai arsitek bumi realitas umat. Di antara keduanya, terbentang bentangan warisan intelektual yang kaya dan tak ternilai, yang menjadi bekal penting bagi generasi Muslim yang ingin berpikir kritis, spiritual, dan etis sekaligus.

Daftar Pustaka (APA Style)

- Faruque, M. U. (2023). Nasr, Seyyed Hossein. Oxford Research Encyclopedia of Religion. https://oxfordre.com/religion/display/10.1093/acrefore/9780199340378.001.0001/acrefore-9780199340378-e-868

- Husein, F. (1997). Fazlur Rahman’s Islamic philosophy. McGill University. https://escholarship.mcgill.ca/downloads/dr26z037f

- Nasr, S. H. (2006). Islamic Philosophy from its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy. SUNY Press. https://books.google.com/books?id=Y0ZFkdlCFnYC

- Zaki, M., & Umatin, A. R. (2015). Islamic spiritualism in the modern times. AASRJ. http://aasrc.org/aasrj/index.php/aasrj/article/view/1628

- Kaplan, Y. (2019). A general look at the Islamic philosophy studies in the USA. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/740954

- Bayati, H., Aghapour, R., & Pahlavani, H. (2025). A Comparative Study of Revelation. Pegegog. https://pegegog.net/index.php/pegegog/article/view/4149

- Habibi, M. B., & Uslu, D. (2017). A comparative study between Sayyid Qutb’s and Fazlur Rahman’s political thought. https://nek.istanbul.edu.tr/ekos/TEZ/56083.pdf

Leave a Reply