Your cart is currently empty!

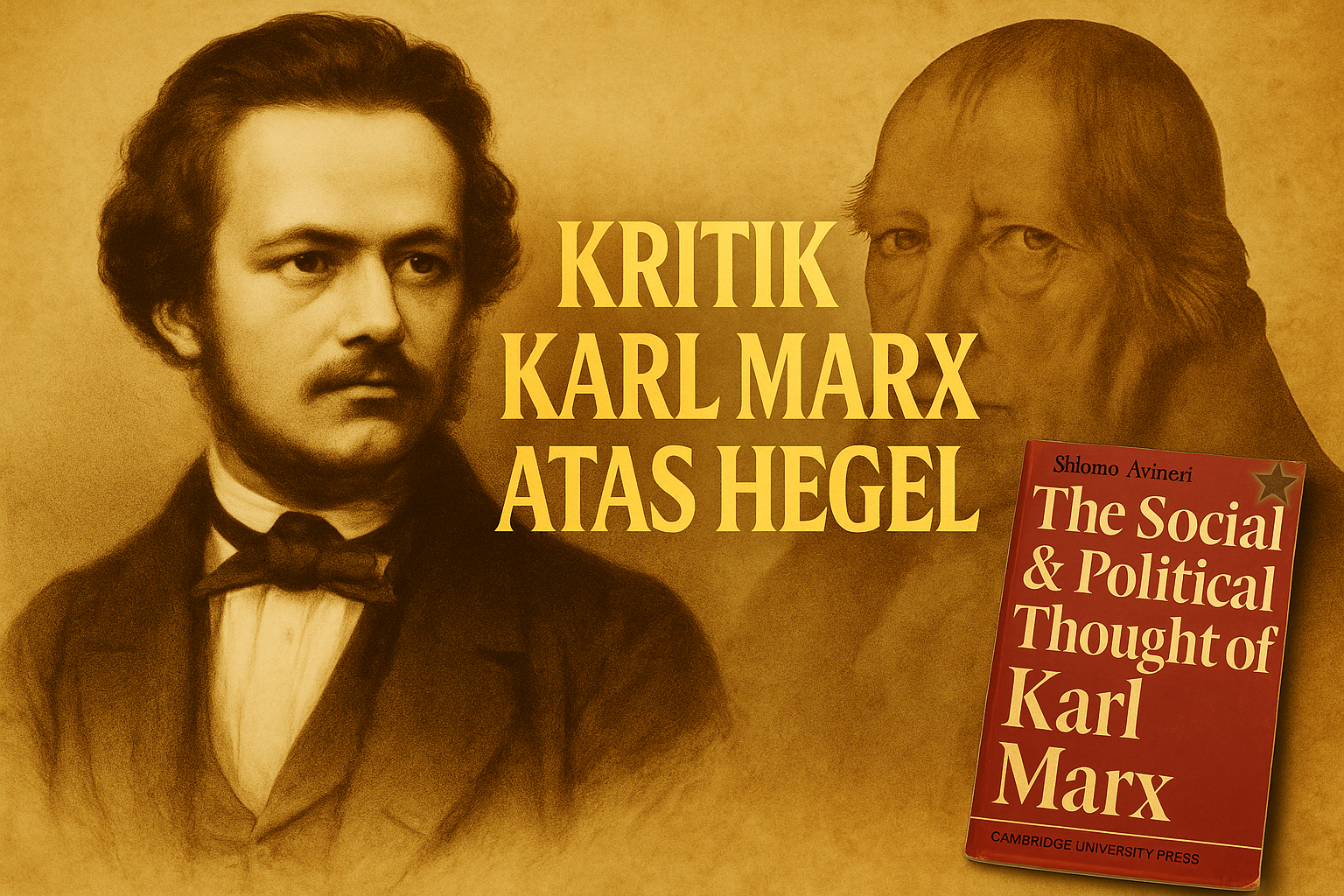

Kritik Karl Marx atas Hegel: Membaca Shlomo Avineri dan Lahirnya Materialisme Historis

Pendahuluan

Membaca kembali Marx muda selalu menjadi tugas penting dalam memahami lahirnya kritik sosial modern. Di sinilah karya Shlomo Avineri, The Social and Political Thought of Karl Marx (Cambridge University Press), memainkan peran strategis. Buku ini tidak sekadar menafsirkan ulang Marx dalam konteks politik dan ekonomi, tetapi juga menekankan bagaimana kritik Marx terhadap Hegel merupakan fase transisi menuju teori kritis tentang kapitalisme. Melalui Avineri, kita diajak untuk melihat Marx bukan hanya sebagai penggagas teori kelas, melainkan sebagai pemikir yang lahir dari pergumulan dengan filsafat idealis Jerman.

Perhatian Avineri tertuju pada periode awal Marx, terutama sekitar 1837–1843. Inilah masa ketika Marx menulis surat penting kepada ayahnya, bergabung dengan lingkaran Hegelian di Berlin, berinteraksi dengan Feuerbach, dan mulai menyusun Critique of Hegel’s Philosophy of Right. Avineri menunjukkan bahwa periode ini bukan sekadar fase pematangan intelektual, melainkan titik balik metodologis. Ia menulis: “Marx’s materialism dates from this immanent critique of Hegel” (Avineri, 1968: 13). Artinya, materialisme Marx tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dari kritik internal terhadap sistem Hegelian.

Pendekatan Avineri memberi penekanan pada metode immanent critique yang digunakan Marx. Alih-alih menolak Hegel secara total, Marx justru menerima perangkat sistemnya, lalu membaliknya dengan pendekatan Feuerbachian. Strategi ini bukan hanya menyingkap kelemahan Hegel, tetapi juga membuka jalan bagi Marx untuk menegaskan manusia konkret dan masyarakat nyata sebagai dasar analisis. Dengan kata lain, Avineri menampilkan Marx sebagai filsuf praksis yang sejak awal memandang filsafat sebagai “an instrument of transformation” (Avineri, 1968: 12).

Konteks politik Jerman pada masa itu juga tidak bisa diabaikan. Prusia abad ke-19 adalah ruang di mana monarki masih kuat, sementara masyarakat sipil mulai berkembang pesat. Hegel mencoba mendamaikan kontradiksi ini dengan menjadikan negara sebagai puncak rasionalitas. Marx, sebaliknya, melihat bahwa klaim ini hanyalah mistifikasi: “All political consciousness is made to depend on the arbitrary will of one empirical individual person. Reason becomes an abstraction of an arbitrary ‘I will’: L’état c’est moi” (Avineri, 1968: 15). Kutipan ini memperlihatkan keberanian Marx muda dalam menantang legitimasi filosofis monarki.

Dengan membongkar mistifikasi negara, Marx juga memposisikan ulang masyarakat sipil sebagai arena konflik nyata. Hegel menempatkannya sebagai tahap partikular yang perlu ditransendensikan; Marx justru menegaskannya sebagai basis riil kehidupan politik. Avineri merangkum hal ini dengan tajam: “This substitution of real for speculative man, and of real for speculative society, is the essence of Marx’s criticism of Hegel” (Avineri, 1968: 17). Kritik ini kemudian menjadi pintu masuk bagi Marx untuk mengembangkan analisis kapitalisme.

Mengapa periode awal ini begitu penting? Karena di sinilah Marx berlatih metodologi kritik yang kelak ia gunakan untuk menyingkap ideologi kapitalisme. Kritik terhadap Hegel adalah laboratorium awal, di mana Marx menguji senjatanya: filsafat praksis yang tidak berhenti pada abstraksi, tetapi beranjak ke kenyataan sosial. Dengan demikian, pembacaan Avineri menolong kita memahami Marx bukan sebagai pemikir yang langsung lahir dengan teori ekonomi-politik, melainkan sebagai seorang filsuf yang bergerak melalui kritik filosofis menuju analisis material.

Pendahuluan ini menegaskan bahwa esai yang disusun berdasarkan Avineri akan menelusuri jejak Marx dari surat tahun 1837, keterlibatan dengan Feuerbach, kritik atas konsep negara dan sovereignty, hingga reposisi civil society. Semua ini akan menunjukkan bagaimana dari dalam kritik terhadap Hegel, lahir fondasi bagi teori sosial Marx.

Marx dan Hegel: Surat Tahun 1837 dan Kelahiran Kesadaran Filosofis

Pertemuan awal Karl Marx dengan filsafat Hegel dicatat Avineri melalui surat Marx kepada ayahnya pada 10 November 1837. Surat ini menjadi dokumen intelektual penting yang menyingkap bagaimana seorang pemuda berusia sembilan belas tahun mulai beralih dari studi hukum ke filsafat. Avineri menegaskan bahwa “Marx’s programmatic letter to his father, 10 November 1837, informs us that his first encounter, at the age of nineteen, with Hegelian philosophy, occurred through his acquaintance with the Doktorenklub at Berlin University” (Avineri, 1968: 8). Surat ini bukan sekadar komunikasi keluarga, melainkan refleksi awal Marx tentang daya tarik Hegel.

Dari surat ini terlihat bahwa Marx muda melihat filsafat Hegel bukan sebagai sistem abstrak semata, melainkan instrumen untuk mengubah realitas. Ia menulis kepada ayahnya bahwa filsafat mampu menjadi “powerful instrument for changing reality” (Avineri, 1968: 8). Penekanan pada realitas konkret inilah yang kemudian akan membedakan Marx dari para pemikir idealis lain di lingkaran Hegelian. Bahkan sejak awal, Marx telah menunjukkan tanda-tanda seorang pemikir praksis.

Namun ayah Marx yang seorang pengacara menganggap langkah anaknya tidak realistis. Avineri mencatat, “the father, himself a lawyer, felt that his son’s step was impractical and immature” (Avineri, 1968: 8). Di sinilah konflik pertama Marx terlihat: antara panggilan intelektual dan tuntutan praktis keluarga. Ketegangan ini menggambarkan pergeseran orientasi seorang intelektual muda yang mulai menolak dunia hukum sebagai perangkat institusional, dan lebih memilih filsafat sebagai medan kritik.

Avineri menekankan bahwa Marx langsung tertarik pada potensi Hegel untuk mengatasi dualisme yang diwariskan Kant, yaitu antara “is” dan “ought.” Marx merasa bahwa Hegel berhasil menempatkan ide ke dalam kenyataan: “‘If the Gods have dwelt now above the earth,’ he tells his father, ‘they have now become its centre’” (Avineri, 1968: 8). Ungkapan ini menunjukkan bagaimana Marx memahami filsafat Hegel sebagai usaha menghadirkan transendensi dalam sejarah manusia.

Namun Avineri juga mencatat bahwa daya tarik Marx bukan pada doktrin institusional Hegel ataupun premis metafisiknya, melainkan pada kemampuan filsafat Hegel untuk menjadi “the key to the realization of idealism in reality” (Avineri, 1968: 8). Dengan kata lain, Marx membaca Hegel sebagai filsuf praksis, bukan filsuf abstrak.

Surat 1837 ini memperlihatkan embrio pola pikir Marx: dari filsafat ia mengharapkan jalan menuju perubahan sosial. Marx tidak lagi melihat filsafat sebagai arena spekulasi, tetapi sebagai jalan transformasi historis. Avineri menekankan bahwa “this first evidence of Marx’s encounter with the Hegelian tradition seems to foreshadow the way in which Hegel was absorbed by Marx from the outset” (Avineri, 1968: 8). Sejak awal, Marx sudah melihat Hegel sebagai sumber daya teoretis untuk aksi.

Dengan demikian, surat ini menjadi momen penting dalam kelahiran kesadaran filosofis Marx. Ia tidak sekadar tertarik pada sistem Hegelian, melainkan mulai meraba potensi kritiknya terhadap institusi sosial. Marx memandang filsafat sebagai senjata, sebagaimana kelak ia menegaskan dalam Theses on Feuerbach: “The philosophers have only interpreted the world, in various ways; the point, however, is to change it.”

Marx, Feuerbach, dan Kritik Immanen terhadap Hegel (1842–1843)

Tahun 1842 menjadi babak baru dalam perkembangan intelektual Marx. Saat Arnold Ruge memintanya untuk menulis sebuah artikel bagi miscellany sastra yang sedang disiapkan, Marx berjanji akan menulis kritik atas Hegel. Avineri menuliskan: “At the beginning of 1842, when Arnold Ruge asked Marx to contribute an article to a literary miscellany which he was about to publish, Marx promised to send a critique of Hegel” (Avineri, 1968: 9). Namun kritik ini tidak segera muncul, sebab Marx terlibat dalam dunia jurnalistik sebagai editor Rheinische Zeitung. Keterlibatan praktis ini mengalihkan fokusnya dari sekadar kritik filosofis menuju keterlibatan politik konkret.

Meskipun belum menghasilkan teks besar pada tahun itu, korespondensi Marx menunjukkan kritik imanen yang semakin jelas terhadap filsafat Hegel. Avineri menegaskan bahwa “Marx’s correspondence of this period clearly indicates that this point of view characterized the gradual development of his appreciation of Hegel’s philosophy” (Avineri, 1968: 9). Marx mulai menyadari bahwa Hegel tidak mampu menyelesaikan kontradiksi antara rasional dan aktual dalam bidang sosial-politik.

Kritik ini diperkuat dengan pengaruh Feuerbach. Setelah membaca Vorläufige Thesen zur Reformation der Philosophie, Marx menulis: “I approve of Feuerbach’s aphorisms, except for one point: he directs himself too much to nature and too little to politics. But it is politics which happens to be the only link through which contemporary philosophy can become true” (Avineri, 1968: 10). Kutipan ini menunjukkan dua hal penting: pertama, Marx mengadopsi semangat kritis Feuerbach terhadap Hegel; kedua, ia sekaligus memperluas kritik itu ke ranah politik.

Marx menemukan bahwa Feuerbach berhasil membongkar mistifikasi Hegelian melalui konsep alienasi. Bagi Feuerbach, “God is alienated man” (Avineri, 1968: 11). Dengan kata lain, teologi Hegelian hanyalah proyeksi sifat-sifat manusia yang diidealisasikan. Marx menerima pendekatan ini, tetapi segera mengarahkan kritik Feuerbach lebih jauh ke dalam dimensi sosial-politik. Avineri menulis bahwa “Feuerbach saw man as part of nature; hence in his view the Hegelian mediated reconciliation of man and nature was false” (Avineri, 1968: 11).

Perbedaan Marx dengan Feuerbach segera terlihat. Jika Feuerbach berhenti pada kritik agama sebagai alienasi, Marx justru menjadikan metode ini sebagai perangkat untuk menganalisis masyarakat. Ia menekankan bahwa “man can be liberated from the subservience imposed on him by Hegelian philosophy only if the perception of objects and experiences in their objective actuality can free man from all prejudices” (Avineri, 1968: 12). Kritik imanen ini mengarahkan Marx menuju praksis transformasi sosial.

Marx kemudian menuangkan gagasan ini dalam Critique of Hegel’s Philosophy of Right. Avineri mencatat: “Marx effected this translation in the sphere of political philosophy, writing his Critique of Hegel’s Philosophy of Right in this Feuerbachian language and basing it exclusively on the transformative method” (Avineri, 1968: 13). Dengan demikian, karya ini menjadi tonggak historis, karena untuk pertama kalinya Marx benar-benar menerapkan metode Feuerbach untuk mengkritik struktur politik modern.

Dari sini terlihat bahwa tahun 1842–1843 adalah masa peralihan: Marx keluar dari bayang-bayang Hegel, mengambil metode Feuerbach, lalu menerapkannya pada kritik sosial-politik. Avineri menegaskan bahwa “Marx’s materialism dates from this immanent critique of Hegel” (Avineri, 1968: 13). Inilah titik balik di mana Marx meninggalkan idealisme spekulatif, untuk beranjak menuju materialisme historis yang kelak menjadi dasar teori kritisnya tentang masyarakat kapitalis.

Negara, Masyarakat Sipil, dan Kritik Marx atas Hegel

Dalam Critique of Hegel’s Philosophy of Right, Marx secara sistematis membongkar fondasi politik Hegel. Avineri menjelaskan bahwa Marx tidak menyerang Hegel dari luar, melainkan menggunakan perangkat Hegel sendiri untuk menunjukkan kontradiksi internal dalam filsafat politiknya. “Marx’s technique of discussion and writing suits his methodological approach: he accepts both Hegel’s concepts and his system as a whole, and then subjects both to Feuerbach’s transformative criticism” (Avineri, 1968: 13). Dengan cara ini, Marx mampu mengungkap bahwa filsafat politik Hegel, alih-alih mendamaikan kontradiksi, justru mereproduksinya dalam bentuk abstrak.

Salah satu sasaran utama Marx adalah konsep negara dan kedaulatan. Menurut Hegel, kedaulatan terwujud dalam kehendak monarki sebagai ekspresi tertinggi negara. Marx menolak pandangan ini. Avineri mencatat bahwa Hegel, dalam Philosophy of Right, melegitimasi monarki dengan menyatakan bahwa “subjectivity and self-determination are the underlying sources of the objective norms and institutions of the state” (Avineri, 1968: 14). Bagi Marx, ini adalah mistifikasi, karena menjadikan kehendak individual raja sebagai prinsip universal.

Marx menyingkap bahwa klaim universalitas negara dalam Hegel sebenarnya bertumpu pada kehendak partikular seorang individu. Ia menulis bahwa “the final decision of the will is the monarch” (Avineri, 1968: 15). Di sini Marx melihat reduksi negara menjadi personifikasi dari kehendak sewenang-wenang, l’état c’est moi. Kritik ini bukan hanya serangan terhadap monarki Prusia, tetapi juga terhadap logika filsafat Hegel yang mempersonifikasi institusi negara ke dalam kehendak individu tunggal.

Avineri menekankan bahwa bagi Marx, kesalahan Hegel terletak pada titik tolaknya. “Marx contends that this reduction of the state to one person could have been prevented had Hegel started from the real subject, the underlying principle of the state, instead of starting from an imaginary subject called ‘sovereignty’” (Avineri, 1968: 15). Dengan kata lain, Hegel membalik realitas: ia menganggap predikat (sovereignty) sebagai subjek, dan mengabaikan kenyataan sosial-politik yang konkret.

Pada tahap ini, Marx mulai membangun konsepsi baru tentang masyarakat sipil (bürgerliche Gesellschaft). Hegel memang menyebut konsep ini, tetapi baginya civil society adalah medan partikular yang ditransendensikan oleh negara. Marx membaliknya: justru dari masyarakat sipil itulah realitas negara harus dipahami. Avineri menjelaskan bahwa “Marx starts with the socio-political implications of Hegel’s philosophy and only then proceeds to a review of the Hegelian system as a whole” (Avineri, 1968: 13). Kritik ini membuka jalan bagi teori materialisme historis, karena Marx melihat basis sosial lebih fundamental daripada abstraksi negara.

Civil society dalam pembacaan Marx bukanlah residu dari negara, melainkan arena konflik kepentingan nyata yang membentuk kehidupan politik. Avineri menuliskan, “the main achievement of Hegel’s political philosophy was its attempt to construct the state as an entity abstracted from the social and historical forces which create and condition it in empirical reality” (Avineri, 1968: 17). Marx menolak abstraksi ini, dan menegaskan bahwa tidak ada pemisahan ontologis antara individu, masyarakat, dan negara.

Dengan demikian, kritik Marx atas Hegel tidak berhenti pada level teori. Ia menggeser pusat analisis dari negara menuju masyarakat sipil, dari kedaulatan abstrak menuju hubungan sosial yang nyata. Avineri menyimpulkan bahwa “Marx asserts that the individual cannot be conceptually isolated from his social context: by definition any meaningful sentence about an individual must simultaneously refer to his environment” (Avineri, 1968: 17). Kritik inilah yang meletakkan dasar bagi analisis Marx selanjutnya tentang kelas, kapitalisme, dan sejarah sebagai proses material.

Sovereignty, Alienasi, dan Kritik Marx atas Mistifikasi Negara Hegelian

Salah satu aspek terpenting dalam kritik Marx terhadap Hegel adalah pembongkaran konsep kedaulatan (sovereignty). Hegel, dalam Philosophy of Right, menegaskan bahwa kehendak monarki merupakan puncak dari negara modern, karena di dalamnya terwujud prinsip subjektivitas dan determinasi diri. Namun, Marx justru melihat bahwa klaim ini hanyalah mistifikasi. Avineri menegaskan: “By ascribing to monarchy as a principle of universal validity the attributes of personified sovereignty, Hegel excluded all other members of the body politic” (Avineri, 1968: 15). Artinya, Hegel mengangkat kehendak seorang individu menjadi representasi seluruh rakyat, dan ini bagi Marx merupakan pengkhianatan terhadap realitas sosial.

Marx membaca konstruksi Hegel sebagai reduksi negara menjadi kehendak partikular. Ia menulis bahwa inti dari filsafat politik Hegel adalah “the arbitrary will of one empirical individual person” (Avineri, 1968: 15). Kehendak ini kemudian diproyeksikan sebagai universalitas, padahal tidak lebih dari sebuah partikularitas yang dimistifikasi. Dalam logika inilah Marx melihat bagaimana negara Hegelian justru memelihara alienasi: rakyat dipisahkan dari dirinya sendiri melalui personifikasi negara dalam figur monarki.

Dalam kerangka Feuerbachian, Marx menafsirkan konsep kedaulatan Hegel sebagai bentuk alienasi politik. Seperti Feuerbach melihat agama sebagai “God is alienated man” (Avineri, 1968: 11), Marx melihat negara Hegelian sebagai manusia yang terasing dari dirinya sendiri melalui institusi politik. Alih-alih menjadi instrumen kebebasan kolektif, negara malah berubah menjadi entitas abstrak yang berkuasa atas manusia. Di sinilah Marx mulai mengembangkan kritiknya terhadap mistifikasi negara, yang kelak akan berlanjut dalam kritiknya atas kapitalisme.

Avineri menjelaskan bahwa kritik Marx tidak sekadar menyasar Hegel secara filosofis, tetapi juga historis. “Marx saw, hidden behind Hegel’s formula and the elevation of the monarch’s will into general consciousness, the given historical situation which he felt should be viewed as it really was, not as an incidence of a general pattern” (Avineri, 1968: 15). Marx menolak generalisasi abstrak Hegel yang mengaburkan realitas konkret monarki Prusia abad ke-19. Baginya, filsafat harus menyingkap kondisi historis yang sesungguhnya, bukan menyamarkannya dengan bahasa metafisik.

Mistifikasi ini, menurut Marx, dapat dicegah jika Hegel memulai filsafat politiknya dari “the real subject, the underlying principle of the state” (Avineri, 1968: 15). Artinya, bukan dari kategori abstrak seperti sovereignty, melainkan dari manusia konkret dan hubungan sosial yang riil. Dengan demikian, Marx membalik logika Hegel: bukan negara yang menentukan masyarakat, melainkan masyarakat sipil yang menjadi basis dari negara.

Kritik Marx terhadap kedaulatan ini mengandung dimensi praksis. Ia menunjukkan bagaimana abstraksi politik dapat berfungsi sebagai ideologi, yaitu menyembunyikan kekuasaan partikular di balik klaim universalitas. Avineri menulis: “All political consciousness is made to depend on the arbitrary will of one empirical individual person. Reason becomes an abstraction of an arbitrary ‘I will’: L’état c’est moi” (Avineri, 1968: 15). Bagi Marx, inilah bentuk paling vulgar dari alienasi politik: ketika akal budi kolektif direduksi menjadi kehendak seorang individu.

Dengan cara ini, Marx tidak hanya membongkar kontradiksi internal Hegel, tetapi juga menunjukkan bagaimana filsafat dapat berfungsi sebagai legitimasi bagi kekuasaan yang menindas. Kritik terhadap sovereignty membuka jalan bagi Marx untuk menegaskan perlunya melihat negara sebagai hasil hubungan sosial yang konkret. Di titik inilah filsafat politik Marx mulai bergerak dari abstraksi menuju kritik praksis, dari spekulasi menuju analisis material atas realitas sosial.

Civil Society sebagai Basis Kritik Marx atas Hegel

Salah satu kontribusi terpenting Marx dalam kritiknya terhadap Hegel adalah reposisi bürgerliche Gesellschaft atau masyarakat sipil. Hegel, dalam Philosophy of Right, memang mengakui keberadaan civil society, tetapi hanya sebagai tahap partikular yang perlu ditransendensikan ke dalam negara. Marx justru membalik logika ini. Avineri menulis: “Marx asserts that the individual cannot be conceptually isolated from his social context: by definition any meaningful sentence about an individual must simultaneously refer to his environment” (Avineri, 1968: 17). Dengan kata lain, Marx melihat masyarakat sipil sebagai basis ontologis kehidupan politik, bukan sekadar residu.

Hegel menganggap civil society sebagai arena kebutuhan partikular, ekonomi, dan kepentingan privat, yang hanya memperoleh bentuk rasional dalam negara. Namun Marx justru melihat civil society sebagai arena nyata dari kontradiksi sosial. Avineri menegaskan: “the main achievement of Hegel’s political philosophy was its attempt to construct the state as an entity abstracted from the social and historical forces which create and condition it in empirical reality” (Avineri, 1968: 17). Kritik Marx menunjukkan bahwa abstraksi ini hanya menutupi realitas konkret yang lebih penting.

Bagi Marx, masyarakat sipil bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan locus konflik sosial yang riil. Di dalamnya, individu terhubung dengan kelas, kepentingan, dan relasi produksi. Dengan menjadikan civil society sebagai titik tolak, Marx mematahkan klaim negara sebagai ekspresi tertinggi rasionalitas. Justru sebaliknya, negara dibentuk, dibatasi, dan dipengaruhi oleh dinamika civil society. Kritik ini merupakan embrio dari materialisme historis.

Marx menolak isolasi individu dari lingkungan sosialnya. Ia menulis bahwa setiap analisis tentang manusia selalu harus “simultaneously refer to his environment” (Avineri, 1968: 17). Dengan demikian, individu tidak pernah bisa dipahami sebagai entitas abstrak, melainkan selalu sebagai makhluk sosial yang berada dalam jaringan hubungan historis. Kritik ini diarahkan langsung ke Hegel, yang menurut Marx terlalu cepat menggeneralisasi individu sebagai representasi kehendak universal.

Avineri menggarisbawahi bahwa metode Marx di sini sangat khas: ia tidak hanya menyerang abstraksi Hegel, tetapi juga menawarkan jalan keluar. Dengan menegaskan civil society sebagai basis riil, Marx memindahkan analisis politik ke ranah sosial-ekonomi. Ini yang kemudian akan berkembang dalam analisisnya tentang kapitalisme. Kritik atas Hegelian state menjadi titik awal bagi kritik ekonomi politik Marx.

Lebih jauh, reposisi civil society ini juga menjelaskan mengapa Marx melihat alienasi bukan sekadar fenomena religius (seperti Feuerbach), atau fenomena filosofis (seperti Hegel), tetapi juga fenomena sosial. Alienasi manusia nyata terjadi dalam hubungan produksi, di dalam masyarakat sipil. Dari sini, Marx mulai membangun kerangka kerja teoritis untuk memahami eksploitasi kelas. Avineri menulis: “This substitution of real for speculative man, and of real for speculative society, is the essence of Marx’s criticism of Hegel” (Avineri, 1968: 17).

Dengan demikian, Marx menggunakan masyarakat sipil untuk mendobrak mistifikasi negara Hegelian. Ia mengganti abstraksi spekulatif dengan analisis konkret, mengganti sovereignty dengan hubungan sosial, mengganti kehendak monarki dengan konflik kelas. Kritik ini menandai langkah awal Marx menuju teori revolusioner, di mana masyarakat sipil bukan hanya basis analisis, tetapi juga arena perubahan historis.

Metode Kritik Imanent: Dari Filsafat Spekulatif ke Praksis

Kekuatan Marx dalam membaca Hegel bukanlah pada penolakan total, melainkan pada penggunaan metode kritik imanen. Ia menerima perangkat Hegelian, lalu membaliknya dengan pendekatan Feuerbachian untuk menyingkap kontradiksi internal. Avineri menegaskan: “Marx’s method was immanent criticism: he accepted Hegel’s system and then subjected it to Feuerbach’s transformative criticism” (Avineri, 1968: 13). Dengan cara ini, Marx tidak meninggalkan Hegel begitu saja, tetapi justru membawanya ke batas di mana sistem itu runtuh oleh logika internalnya sendiri.

Kritik imanen ini menjadi jembatan Marx dari filsafat spekulatif menuju praksis. Ia menyadari bahwa abstraksi Hegel hanya dapat dipatahkan dengan menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu gagal menjelaskan realitas sosial. Avineri menulis: “Marx saw that hidden behind Hegel’s formula… lay the given historical situation which he felt should be viewed as it really was” (Avineri, 1968: 15). Bagi Marx, tugas filsafat bukan memperhalus formula, melainkan menyingkap kenyataan historis.

Di sinilah Marx berbeda dari Feuerbach. Jika Feuerbach berhenti pada kritik agama dan menekankan manusia sebagai makhluk natural, Marx melanjutkannya dengan fokus pada ranah politik dan sosial. Ia menegaskan bahwa “politics happens to be the only link through which contemporary philosophy can become true” (Avineri, 1968: 10). Kritik imanen tidak lagi berhenti pada ide, tetapi diarahkan untuk mengubah kondisi sosial yang menindas.

Avineri menekankan bahwa immanent critique memungkinkan Marx untuk menghindari dua jebakan sekaligus: dogmatisme Hegelian dan positivisme vulgar. Dengan menerima sistem Hegel sebagai titik awal, Marx tetap menjaga kedalaman filosofis; tetapi dengan membalik logika itu, ia membuka jalan bagi materialisme historis. Seperti dicatat Avineri, “Marx’s materialism dates from this immanent critique of Hegel” (Avineri, 1968: 13). Kritik imanen menjadi landasan epistemologis materialisme Marx.

Metode ini juga menjelaskan mengapa Marx menekankan hubungan erat antara teori dan praksis. Filsafat tidak lagi dipahami sebagai sistem tertutup, melainkan sebagai kritik terbuka terhadap realitas. “Philosophy, for Marx, could not be an abstract system divorced from the life of society: it had to become criticism of that life and an instrument of its transformation” (Avineri, 1968: 12). Kutipan ini menegaskan bahwa kritik imanen adalah langkah pertama menuju filsafat praksis.

Dengan kritik imanen, Marx menunjukkan bahwa filsafat dapat berfungsi sebagai senjata ideologis. Ia membongkar bagaimana konsep seperti sovereignty atau negara dalam Hegel berfungsi menutupi relasi kekuasaan nyata. Kritik ini membuka jalan bagi pemahaman bahwa ideologi bukanlah kesalahan berpikir semata, melainkan cara tertentu dari masyarakat untuk menyembunyikan kontradiksi sosial. Avineri membaca langkah Marx ini sebagai fondasi teori ideologi dalam tradisi Marxis.

Akhirnya, metode imanen membuat Marx mampu bergerak melampaui Hegel sekaligus Feuerbach. Ia tidak berhenti pada kritik filosofis, tetapi mengarah pada kritik ekonomi-politik. Kritik atas filsafat politik Hegel hanya awal dari proyek yang lebih besar: membongkar mistifikasi kapitalisme. Avineri melihat periode 1842–1843 ini sebagai “the decisive step by which Marx moved from speculative philosophy to the critique of political economy” (Avineri, 1968: 13). Dengan metode ini, Marx menjadikan filsafat sebagai praksis historis.

Dari Kritik Hegel ke Kritik Ekonomi Politik: Langkah Awal Marx

Periode kritik Marx atas Hegel pada 1842–1843 bukanlah sebuah episode yang berdiri sendiri, melainkan pintu masuk menuju proyek intelektual yang lebih luas: kritik ekonomi politik. Avineri menekankan bahwa “this substitution of real for speculative man, and of real for speculative society, is the essence of Marx’s criticism of Hegel” (Avineri, 1968: 17). Dengan menegaskan manusia konkret dan masyarakat nyata sebagai titik tolak, Marx menyiapkan landasan metodologis untuk analisis kapitalisme.

Langkah awal ini tampak dalam Critique of Hegel’s Philosophy of Right. Kritik tersebut, menurut Avineri, bukan sekadar filsafat politik, tetapi “the decisive moment when Marx, still under Feuerbach’s influence, transformed speculative philosophy into social critique” (Avineri, 1968: 13). Bagi Marx, negara bukan lagi abstraksi ide, melainkan hasil dari relasi sosial. Perspektif ini segera mengarah pada pertanyaan tentang bagaimana relasi sosial dibentuk oleh struktur ekonomi.

Avineri menegaskan bahwa metode yang dipakai Marx dalam kritik terhadap Hegel langsung mengarah ke analisis ekonomi. Ia menulis: “It is in the concept of civil society that Marx saw the key to the transformation of philosophy into social science” (Avineri, 1968: 17). Dengan melihat masyarakat sipil sebagai basis negara, Marx pun mulai meneliti struktur ekonomi yang menopang masyarakat sipil itu sendiri. Inilah embrio kritiknya terhadap kapitalisme.

Peralihan ini juga tampak dari ketidakpuasan Marx terhadap Feuerbach. Jika Feuerbach berhenti pada kritik agama, Marx melanjutkannya dengan fokus pada “the socio-political implications of philosophy” (Avineri, 1968: 13). Marx menyadari bahwa kritik terhadap alienasi agama tidak cukup; yang dibutuhkan adalah analisis alienasi dalam kehidupan ekonomi, di mana manusia benar-benar dipisahkan dari hasil kerjanya.

Avineri menilai bahwa pergeseran Marx ini merupakan titik balik radikal. Kritik atas Hegel tidak berhenti sebagai perdebatan akademik, tetapi menjadi “a methodological preparation for the critique of political economy” (Avineri, 1968: 14). Dengan kata lain, kritik filsafat Hegel hanya merupakan tahap transisi, sementara sasaran akhir Marx adalah membongkar struktur ekonomi kapitalis.

Dalam konteks inilah Marx mulai memahami bahwa filsafat harus bertransformasi menjadi ilmu sosial. Ia menolak filsafat yang hanya berkutat pada ide abstrak. “Philosophy, for Marx, had to become criticism of life itself, and an instrument of its transformation” (Avineri, 1968: 12). Dengan demikian, kritik Hegel adalah laboratorium awal di mana Marx mengasah perangkat metodologisnya sebelum digunakan untuk menganalisis kapitalisme.

Akhirnya, Avineri menyimpulkan bahwa kritik Marx terhadap Hegel adalah fondasi yang tak terpisahkan dari kritik ekonomi politiknya. Dari sana lahirlah teori kelas, konsep alienasi dalam kerja, dan materialisme historis. “Marx’s materialism dates from this immanent critique of Hegel” (Avineri, 1968: 13). Kritik Hegel menjadi titik berangkat menuju analisis kapitalisme, dan sekaligus menandai kelahiran filsafat praksis yang khas Marx: filsafat yang tidak berhenti menafsirkan dunia, melainkan berusaha mengubahnya.

Kesimpulan

Esai ini memperlihatkan bahwa titik balik pemikiran Karl Marx terletak pada pergumulannya dengan Hegel. Melalui pembacaan Shlomo Avineri, kita memahami bahwa kritik Marx terhadap Hegel bukanlah penolakan frontal, melainkan kritik imanen yang membawa filsafat spekulatif menuju praksis. “Marx’s method was immanent criticism: he accepted Hegel’s system and then subjected it to Feuerbach’s transformative criticism” (Avineri, 1968: 13). Dari sini, lahirlah materialisme historis sebagai fondasi bagi analisis kapitalisme.

Surat Marx kepada ayahnya pada 1837 memperlihatkan embrio kesadaran filosofis yang segera berkembang menjadi kritik sosial. Ia melihat Hegel bukan sebagai sistem metafisik, melainkan sebagai instrumen untuk mengubah realitas. Sejak awal, Marx memandang filsafat sebagai “a powerful instrument for changing reality” (Avineri, 1968: 8). Kutipan ini menegaskan bahwa Marx sudah menolak filsafat sebagai spekulasi kosong, dan menuntutnya menjadi praksis transformasi.

Pengaruh Feuerbach memperkuat arah ini. Dari Feuerbach, Marx meminjam metode demistifikasi, tetapi segera mengalihkannya dari ranah agama ke ranah politik. Kritik agama hanya langkah awal; yang lebih penting adalah kritik masyarakat sipil dan negara. Inilah perbedaan Marx dengan Feuerbach: politik menjadi “the only link through which contemporary philosophy can become true” (Avineri, 1968: 10).

Kritik Marx terhadap Hegel terutama diarahkan pada konsep kedaulatan. Bagi Hegel, negara menemukan puncaknya dalam kehendak monarki; bagi Marx, ini hanyalah mistifikasi partikularitas. Dengan tajam, Avineri mengutip bahwa Hegel mereduksi negara menjadi “the arbitrary will of one empirical individual person” (Avineri, 1968: 15). Inilah bentuk alienasi politik, ketika rakyat terasing dari dirinya melalui personifikasi negara.

Reposisi civil society menjadi terobosan Marx. Alih-alih melihatnya sebagai tahap partikular, Marx menempatkannya sebagai basis ontologis kehidupan politik. “This substitution of real for speculative society is the essence of Marx’s criticism of Hegel” (Avineri, 1968: 17). Dengan menegaskan masyarakat sipil sebagai locus realitas sosial, Marx membuka jalan bagi analisis tentang kelas, konflik, dan ekonomi politik.

Dengan demikian, kritik Marx atas Hegel adalah laboratorium metodologis bagi kritik kapitalisme. Avineri menunjukkan bahwa pergeseran ini merupakan “a methodological preparation for the critique of political economy” (Avineri, 1968: 14). Kritik filsafat politik menjadi fondasi bagi kritik ekonomi politik. Dari sinilah lahir analisis Marx tentang alienasi kerja, eksploitasi kelas, dan dinamika kapitalisme global.

Akhirnya, melalui Avineri kita melihat Marx sebagai pemikir transisi: dari filsafat spekulatif menuju ilmu sosial kritis, dari abstraksi menuju praksis, dari kritik Hegel menuju kritik kapitalisme. Filsafat baginya bukan lagi tafsir dunia, tetapi senjata untuk mengubahnya. Itulah warisan Marx muda yang tetap relevan, terutama ketika filsafat kembali dipertanyakan dalam hubungannya dengan realitas sosial kontemporer.

Leave a Reply