Pendahuluan — Tubuh Panjang yang Diperkosa

Bukit Barisan pernah menjadi tulang punggung Sumatera. Ia pernah menjadi taman luas tempat angin meniupkan doa, tempat air menemukan jalannya tanpa perlu menabrak apa pun. Ia memeluk Aceh sejak ratusan tahun lalu dengan kelembutan seorang ibu. Namun hari ini, ia diperlakukan seperti tubuh tanpa martabat. Digerogoti, dilubangi, diiris, dan diperkosa oleh kepentingan yang mengatasnamakan pembangunan. Dan kini, tubuh panjang itu menggelepar dalam rasa sakit yang sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Bukit Barisan tidak lagi menunduk. Ia bangkit dengan amarah yang menggelegak.

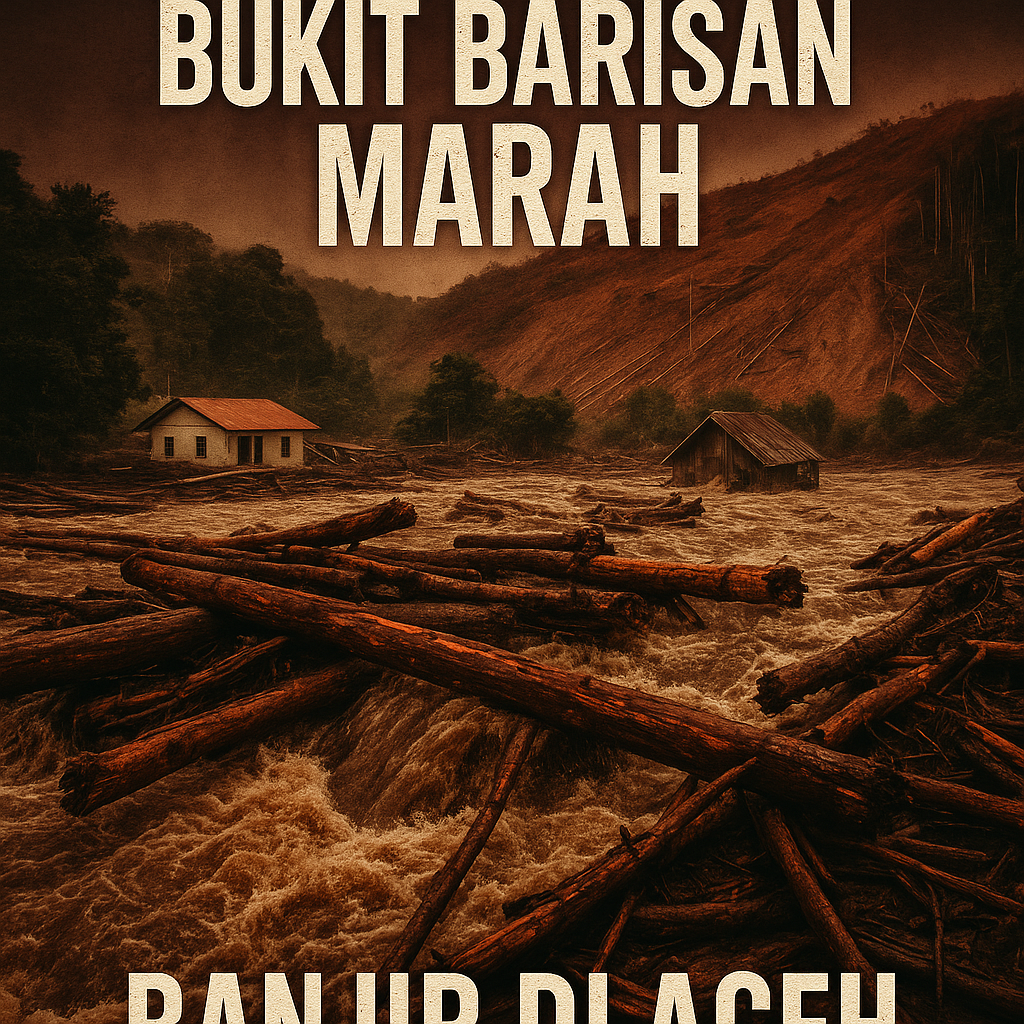

Lihat bagaimana air bah turun dengan kecepatan yang tidak pernah dibayangkan. Bagai pasukan yang marah, ia menerjang desa, menelan rumah, menyapu kehidupan. Gelondongan kayu besar meluncur bersama air seperti tombak perang yang dilempar oleh tangan raksasa. Setiap kayu itu membawa pesan yang tak perlu penjelasan panjang: beginilah jadinya ketika gunung yang suci diperlakukan seperti budak ekonomi. Kayu-kayu itu pernah menjadi istana bagi burung dan langit. Kini menjadi peluru yang menghantam jembatan dan rumah, menghancurkan apa saja yang menghalangi jalannya.

Banjir bandang yang meluluhlantakkan Aceh bukan hanya soal air. Ia adalah pawai kemarahan dari alam semesta. Ia adalah deklarasi perang dari bumi terhadap manusia yang tampaknya tidak akan dapat dimenangi oleh manusia. Dan di tengah arus hitam itu, terdengar suara jeritan yang berasal dari bawah tanah: jeritan akar yang tercabut, jeritan batang yang dipotong, jeritan gunung yang dipaksa menyerahkan isi perutnya kepada mereka yang menganggap angka lebih mulia daripada kehidupan.

Namun pejabat berdasi hanya memandang layar televisi. Mereka menyebut ini musibah alam, seolah langit yang harus dipersalahkan, seolah hujan adalah konspirasi cuaca. Mereka tampil dengan jaket pelampung yang bersih dalam konferensi pers, memamerkan kepanikan plastik yang tidak lebih dari sandiwara politik. Dan kamera pun merekam tragedi sebagai dokumentasi, bukan sebagai nurani.

Saat rakyat menjerit meminta status bencana nasional, pemerintah menutup pintu. Mereka membentangkan alasan teknis seperti tameng rapuh yang menutupi rasa takut mereka terhadap kebenaran. Karena jika bencana ini diakui sebagai bencana nasional, maka pintu pengadilan moral akan terbuka. Nama-nama akan terungkap. Daftar tanda tangan akan terbaca. Dan itulah yang paling ditakuti.

Aceh kini menjadi panggung antara kehidupan dan kematian, di mana tanah menuntut balas kepada manusia yang telah memperkosa bukit suci ini.

Lobang-Lobang Maut: Emas Bernama Kematian

Di perut Bukit Barisan, lubang-lubang digali seperti liang kubur massal. Penambang masuk dengan keyakinan bahwa emas adalah tiket untuk keluar dari kemiskinan. Tetapi lobang itu mengubah harapan menjadi mayat. Tanah yang sudah kehilangan akar penyangganya runtuh seperti jebakan kematian. Para penambang tertimbun hidup-hidup, tubuh mereka menjadi fosil kekejaman ekonomi berbaju legalitas.

Dan setiap kali tragedi terjadi, pejabat hanya berbicara dengan kalimat singkat: “Itu risiko pekerjaan.” Risiko? Betapa dinginnya hati yang mengucapkan kalimat itu. Risiko adalah ketika seseorang bekerja dengan prosedur yang benar. Tapi ini bukan risiko. Ini adalah pembunuhan yang dilembagakan. Kejahatan yang dianggap normal. Eksploitasi yang dibingkai sebagai usaha kecil. Para mayat itu tidak pernah disebut sebagai korban. Hanya angka yang mudah diganti di laporan rapat.

Di bawah tanah itu, ada jeritan yang tidak pernah terdengar. Jeritan keluarga yang menunggu jenazah yang tidak pernah ditemukan. Jeritan istri yang setiap malam tidur dengan pintu tidak pernah dikunci, menunggu seseorang yang tidak akan pulang. Jeritan anak yang tumbuh tanpa jawaban kenapa dunia begitu kejam kepada mereka.

Ada backingan dalam operasi ini, semua orang tahu. Penambangan emas tidak mungkin berjalan tanpa restu dari meja-meja kekuasaan. Ada seragam yang melindungi mereka. Ada stempel yang menenangkan rasa bersalah. Ada uang yang mengalir seperti sungai hitam yang mengaburkan mata hati pejabat. Dan selama itu terjadi, penambang hanya menjadi pion dalam papan catur yang dimainkan oleh raksasa-raksasa yang tidak pernah terlihat.

Dan kini tanah itu membalas. Ia menelan apa saja yang berada di atasnya. Termasuk orang-orang yang pernah menginjaknya tanpa rasa hormat.

Hutan Dipancung Tanpa Nurani

Pohon-pohon tidak pernah meminta banyak. Mereka hanya ingin berdiri menjalankan tugasnya: menangkap air, menahan tanah, menjaga kehidupan. Tetapi manusia memperlakukan mereka seperti daging yang harus dipotong. Mesin-mesin gergaji menggigit batang raksasa, menyisakan bekas luka seperti operasi tanpa anestesi. Tidak ada ritual adat. Tidak ada permintaan maaf kepada bumi. Hutan dibantai tanpa belas kasih.

Dan ketika hujan turun, tanah yang tidak lagi memiliki akar penahan menyerah. Ia meluncur dari puncak ke dataran seperti lahar dingin. Kayu-kayu gelondongan yang ditebang dan disembunyikan di pinggir hutan menunggu giliran dijual, kini dihanyutkan banjir menjadi senjata maut. Gelondongan itu menghajar jembatan, menghancurkan dinding, membunuh manusia. Dan mereka meluncur dengan pesan tunggal:

“Inilah bukti kejahatan kalian.”

Setiap batang kayu yang tersangkut di tiang jembatan adalah bukti kriminalitas yang berumur panjang. Tetapi pejabat kembali menyalahkan hujan. Seolah langit adalah tersangka. Seolah petir adalah dalang. Betapa ahli negeri ini mencari kambing hitam.

Dan apa yang dilakukan media? Mereka memotret kayu sebagai objek estetika bencana, bukan sebagai bukti pembantaian ekologis. Mereka sibuk menghitung jumlah pengungsi, bukan menghitung jumlah pohon yang sudah dikubur oleh keserakahan.

Di atas meja rapat, banjir hanyalah angka. Tapi di rumah-rumah tenda, banjir adalah luka yang tidak akan pernah sembuh.

Pemerintah yang Ketakutan dan Negara yang Melayani Kepentingan

Ketika rakyat memohon agar banjir ini ditetapkan sebagai bencana nasional, pemerintah menolak dengan seribu alasan. Mereka menggelar rapat darurat yang tidak menghasilkan apa-apa. Mereka menunggu instruksi yang sebenarnya tidak pernah ingin mereka keluarkan. Karena jika status bencana nasional diakui, maka semua pintu gelap harus dibuka. Semua izin penambangan dan penebangan harus diperiksa. Semua jejak aliran uang harus dilacak.

Dan itulah yang paling mereka takuti.

Negara yang seharusnya melindungi rakyat memilih melindungi pengusaha dan penjahat lingkungan. Negara yang seharusnya menjadi ayah justru menjadi algojo. Negara yang seharusnya menyelamatkan justru menutup mata. Mereka takut bukan kepada banjir, tetapi kepada kebenaran yang akan menggerogoti kursi mereka.

Satire terbesar dalam tragedi ini adalah bagaimana pejabat lebih takut kehilangan jabatan daripada kehilangan rakyatnya. Mereka lebih peduli menjaga citra daripada menjaga nyawa. Mereka terlalu sibuk berpolitik, sehingga lupa bahwa banjir tidak mengenal partai dan kematian tidak mengenal ideologi.

Negara gagal menghadapi bencana karena negara adalah bagian dari penyebab bencana.

Dan Aceh menjadi saksi bahwa kekuasaan bisa lebih kejam daripada badai.

Asing dan Geopolitik Uranium

Bukit Barisan tidak hanya menyimpan emas. Ia menyimpan uranium dan mineral strategis yang menjadi rebutan kekuatan global. Para analis intelijen internasional sudah lama mencatat Aceh sebagai wilayah dengan potensi energi nuklir yang tinggi. Banyak laporan rahasia yang membahas bagaimana wilayah ini bisa menjadi pusat perebutan pengaruh di Asia Tenggara. Dan ketika dunia masuk ke gelanggang mineral strategis, darah dan air mata selalu menjadi pembayaran awal.

Jika asing berhasil masuk ke kawasan BBM, mereka mungkin tidak akan datang sebagai tamu. Mereka akan datang sebagai pemilik. Mereka akan membangun konsesi, bukan kedekatan. Mereka akan membangun markas operasi, bukan persahabatan. Mereka akan membawa bendera ekonomi, tetapi ujungnya adalah bendera penguasaan sumber daya.

Mereka tidak akan pergi. Mereka akan menetap dan menyedot isi bumi sampai habis. Sperti rayap dalam lemari. Seperti virus dalam tubuh. Dan ketika uranium digali, bukan hanya bukit yang runtuh. Kedaulatan ikut terkubur bersamanya.

Dan para pejabat selalu mudah tergoda oleh bahasa investasi. Mereka terlalu murah untuk dibeli. Mereka terlalu cepat untuk terpukau. Mereka terlalu mudah untuk percaya pada proposal yang menjanjikan angka-angka yang bahkan tidak akan dinikmati rakyat.

Jika Aceh tidak waspada, kita tidak hanya akan kehilangan pohon dan tanah, tetapi kita akan kehilangan negara.

Dan BBM akan menjadi panggung perebutan geopolitik yang penuh darah.

Tampaknya inilah salah satu alasan mengapa pihak pemerintah tidak mau pihak asing masuk dalam menangani persoalan BBM saat ini di Aceh.

BBM Memuntahkan Kemarahan

Hari banjir bukan hari kehancuran alam. Itu adalah hari pengadilan. Hari ketika bumi mengeksekusi kesabaran terakhirnya. Air turun seperti pasukan kemarahan. Gelondongan kayu meluncur seperti misil yang dikirim oleh tangan tak terlihat. Lumpur menyerbu seperti komando yang tidak kenal belas kasihan. Desa hilang dalam hitungan jam. Mayat bergelimpangan. Fajar datang seperti wajah pucat kematian.

Anak-anak menangis melihat buku-buku sekolah mengapung di air berlumpur. Orang tua mencari keluarga yang belum ditemukan. Masjid tenggelam. Jalan raya seperti sungai baru. Air mata bercampur dengan hujan, sementara angin membawa doa yang tidak pernah sempat diucapkan secara lengkap.

BBM — Bukit Barisan Marah — telah mengirim peringatan yang paling keras.

Jika manusia masih pura-pura tidak melihat, maka hukuman berikutnya akan lebih besar.

Dan pertanyaan terakhir yang harus kita jawab bukanlah mengapa ini terjadi, tetapi:

Apakah kita masih punya hati?

Karena bumi sudah menunjukkan jawabannya.

Leave a Reply