Pendahuluan

Ibadah haji, bagi umat Islam Nusantara, sejak lama bukan sekadar perjalanan religius menuju Tanah Suci. Ia adalah sebuah fenomena sosial, ekonomi, bahkan politik, yang melibatkan banyak lapisan pengalaman manusia. Dari desa-desa terpencil di Jawa, Aceh, hingga Sulawesi, kita bisa menemukan kisah orang-orang yang menabung bertahun-tahun, menjual sawah atau emas, demi mendapatkan kesempatan menunaikan rukun Islam kelima. Dengan demikian, haji bukan hanya ritual ibadah, tetapi juga simbol status sosial, penanda identitas keagamaan, serta cerita kolektif sebuah komunitas. Di balik setiap gelar “haji” yang disematkan, tersimpan kisah panjang pengorbanan, perjuangan, dan perjalanan lintas batas.

Sejak abad ke-19, perjalanan haji dari Hindia Belanda sudah terhubung dengan arus globalisasi awal. Jalur laut dari Nusantara menuju Jeddah bukan hanya rute perdagangan rempah, melainkan juga jalur spiritual umat Islam. Di atas kapal uap yang penuh sesak, jamaah berangkat bersama harapan dan kerentanan. Mereka tidak hanya menanggung beban perjalanan fisik, tetapi juga risiko penyakit, penipuan agen perjalanan, dan ketidakpastian tarif. Namun, justru di ruang kerentanan itu lahirlah dinamika sosial yang kemudian membentuk wajah haji modern dari Indonesia.

Dadi Darmadi, seorang peneliti yang banyak mengkaji dinamika haji, menekankan bahwa haji seharusnya tidak dipandang semata sebagai ritual sakral. Ia adalah arena etnografis, tempat bertemunya individu, komunitas, ulama, agen perjalanan, bank, hingga negara. Dari perspektif ini, haji adalah narasi panjang tentang bagaimana umat Islam Nusantara bernegosiasi dengan modernitas. Ia bukan sekadar soal jamaah yang berdoa di Arafah, melainkan juga soal bagaimana mereka menabung, siapa yang mengatur perjalanan mereka, dan bagaimana kuasa negara masuk ke dalam ritual keagamaan.

Pendekatan etnografis terhadap haji yang dilakukan Dadi sangat penting karena ia menggeser perhatian dari angka-angka statistik ke pengalaman manusia. Selama ini, haji sering dibicarakan dalam bentuk kuota jamaah, jumlah pesawat, ongkos perjalanan, atau tingkat kematian. Angka-angka ini memang informatif, tetapi gagal menangkap emosi dan makna yang dialami jamaah. Dengan narasi etnografis, haji menjadi kisah manusiawi: cerita seorang petani yang menjual kerbau untuk berangkat haji, atau kisah seorang ibu yang menabung sejak muda demi bisa menyentuh Ka’bah di usia senja.

Pendekatan ini juga membuka ruang bagi kita untuk melihat haji sebagai fenomena lintas generasi. Seorang kakek yang dulu berangkat dengan kapal laut, misalnya, kini melihat cucunya berangkat dengan pesawat yang serba nyaman. Namun, esensi pengorbanan, harapan, dan doa tetap sama. Di sinilah haji memperlihatkan dirinya sebagai praktik keagamaan yang terus berubah secara sosiologis, tetapi tetap abadi dalam makna spiritual. Dinamika perubahan inilah yang membuat haji menjadi medan kajian antropologis yang sangat kaya.

Selain itu, Dadi juga menyoroti bagaimana haji dari Indonesia tidak pernah bisa dilepaskan dari intervensi eksternal. Kolonialisme Belanda, misalnya, justru menjadi bagian dari sejarah haji Nusantara. Melalui sistem perbankan modern yang mereka bawa, Belanda ikut mengatur aliran uang jamaah. Ironi ini menegaskan bahwa haji, ibadah yang suci, sejak awal sudah berada dalam pusaran politik global. Maka, memahami haji berarti juga memahami kolonialisme, kapitalisme, dan globalisasi.

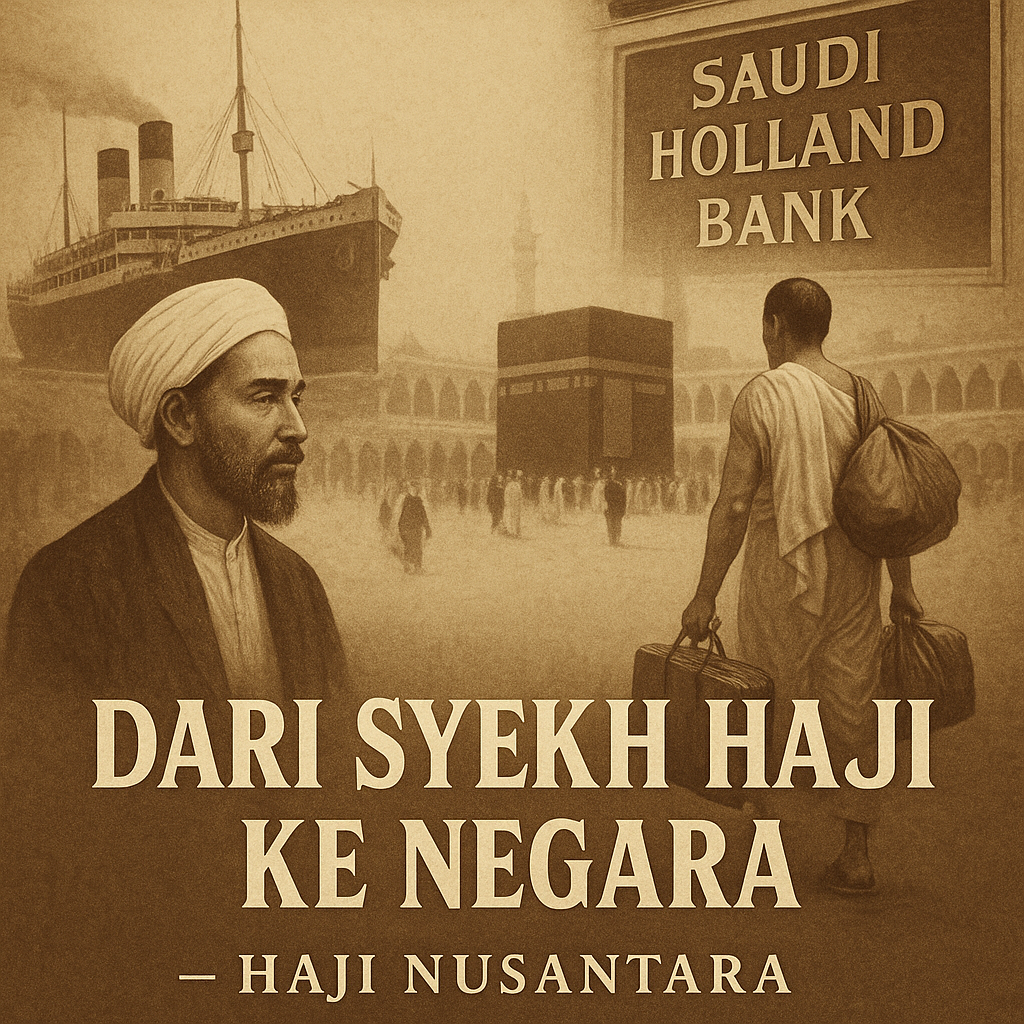

Haji, dalam perspektif Dadi, akhirnya menjadi cermin perjalanan bangsa. Dari praktik tradisional yang dikuasai oleh syekh haji, ke dalam regulasi moral oleh ulama Jawah, hingga kemudian masuk ke birokrasi negara pada tahun 1966, haji merefleksikan bagaimana umat Islam Nusantara bergerak dari dunia tradisi ke dunia modernitas. Negara Indonesia menjadikan haji bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga urusan publik yang diatur dengan undang-undang, birokrasi, dan anggaran.

Dengan demikian, pembahasan tentang haji menurut Dadi bukan sekadar bicara soal ibadah. Ia adalah refleksi panjang tentang hubungan antara agama, negara, dan globalisasi. Haji menjadi titik temu antara iman individual dan regulasi kolektif, antara doa di Arafah dan rekening bank kolonial, antara harapan umat dan kebijakan negara. Inilah yang membuat kajian haji dari perspektif etnografis begitu penting: ia menyingkap wajah manusia di balik ritual, dan menyingkap struktur kuasa di balik doa

Sistem Perbankan Saudi dan Jejak Kolonial Belanda

Ketika kita membicarakan haji sebagai perjalanan spiritual, jarang sekali orang membayangkan bahwa ibadah suci ini pernah sangat bergantung pada sistem perbankan modern yang dibawa oleh kolonial Belanda. Melalui pendirian Saudi Holland Bank, Belanda memperluas jejaring kekuasaan ekonominya ke jantung dunia Islam, yakni Makkah dan Jeddah. Bank ini bukan sekadar institusi keuangan biasa, melainkan sebuah instrumen kolonial yang memungkinkan Belanda mengawasi, mengatur, dan bahkan mengendalikan sebagian aspek perjalanan haji umat Islam dari Hindia Belanda. Keberadaannya menegaskan bahwa kolonialisme tidak berhenti pada tanah jajahan di Asia Tenggara, tetapi juga menancapkan kuku di Tanah Suci.

Menurut sejarah Saudi Hollandi Bank adalah bank pertama yang beroperasi di Arab Saudi, didirikan pada tahun 1926 sebagai cabang dari Netherlands Trading Society. Bank ini sekarang dikenal sebagai Alawwal Bank atau Saudi Awwal Bank (SAB), setelah berubah nama dan menjadi perusahaan saham gabungan di Arab Saudi dengan kepemilikan saham minoritas oleh grup perbankan global HSBC

Bagi jamaah haji asal Nusantara, Saudi Holland Bank menjadi semacam jembatan yang menghubungkan tabungan di desa dengan biaya perjalanan di Arab Saudi. Seorang petani di Jawa yang menjual hasil panennya, atau seorang pedagang kecil di Aceh yang menabung emas, pada akhirnya harus berhadapan dengan mekanisme keuangan modern yang asing bagi mereka. Proses ini menunjukkan paradoks: niat untuk menunaikan ibadah yang murni, ternyata hanya bisa diwujudkan melalui sistem kapitalisme global yang diatur oleh kekuatan kolonial. Haji, yang mestinya menjadi jalan menuju kesucian, tidak pernah steril dari jaringan kuasa internasional.

Di sisi lain, keberadaan bank ini menunjukkan bagaimana Belanda cukup cerdik membaca peluang. Mereka tahu bahwa jamaah haji Nusantara jumlahnya sangat besar dan setiap tahun membawa aliran uang yang signifikan. Dengan mengendalikan transaksi keuangan haji, Belanda tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomis, tetapi juga bisa memantau pergerakan umat Islam yang potensial menjadi ancaman politik. Kita tahu bahwa sejak abad ke-19, Tanah Suci juga menjadi ruang konsolidasi politik umat Islam, termasuk embrio gerakan Pan-Islamisme yang sering dikhawatirkan Belanda. Maka, Saudi Holland Bank sekaligus menjadi instrumen kontrol politik terhadap jamaah haji.

Namun, jika dilihat dari perspektif jamaah, Saudi Holland Bank juga memberikan rasa aman. Sebelum adanya bank ini, jamaah sering kali membawa uang tunai dalam jumlah besar dari Nusantara ke Jeddah. Perjalanan yang panjang membuat mereka rawan perampokan, kehilangan, atau diperas oleh agen perjalanan. Dengan adanya bank, jamaah bisa menitipkan uang mereka dan mengambilnya kembali di Tanah Suci. Dari sisi ini, bank kolonial menghadirkan ambivalensi: di satu sisi merupakan bentuk kontrol kolonial, di sisi lain justru memberi perlindungan kepada jamaah.

Dadi Darmadi membaca fenomena ini bukan dalam kerangka hitam-putih, melainkan sebagai bukti kompleksitas hubungan antara kolonialisme dan praktik keagamaan. Belanda mungkin menanamkan motif ekonomi dan politik, tetapi umat Islam Nusantara juga memanfaatkan ruang yang mereka ciptakan untuk mengamankan perjalanan spiritual. Bank kolonial menjadi arena negosiasi: jamaah Muslim memanfaatkannya untuk kemaslahatan ibadah, sementara Belanda memanfaatkannya untuk keuntungan ekonomi dan kontrol sosial.

Menariknya, keberadaan Saudi Holland Bank juga memperlihatkan betapa ibadah haji sejak awal sudah berada dalam orbit globalisasi. Jauh sebelum istilah globalisasi populer, jamaah haji dari desa-desa Nusantara telah terhubung dengan jaringan kapitalisme internasional. Uang mereka beredar bukan hanya di pasar desa atau kota pelabuhan, melainkan juga di rekening bank yang berafiliasi dengan Eropa. Haji dengan demikian adalah praktik religius yang sekaligus meneguhkan realitas global: tidak ada ibadah yang sepenuhnya terlepas dari struktur kuasa dunia.

Bagi Belanda, kontrol keuangan atas haji juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga citra kekuasaan. Dengan mengatur haji, mereka bisa menunjukkan kepada dunia Islam bahwa mereka adalah penjaga umat Muslim di jajahannya. Padahal, dalam kenyataan sehari-hari, kebijakan kolonial sering kali menindas umat Islam. Tetapi dalam konteks haji, mereka tampil sebagai penyedia fasilitas modern: bank, kapal uap, dan sistem keuangan. Kontradiksi ini adalah bagian dari politik kolonialisme yang berusaha menundukkan umat, tetapi sekaligus meraih legitimasi moral di hadapan mereka.

Akhirnya, kisah Saudi Holland Bank menjadi pengingat bahwa ibadah haji selalu berjalan di antara dua kutub: kesucian spiritual dan intervensi struktural. Dadi menegaskan bahwa untuk memahami haji Nusantara, kita tidak bisa menutup mata terhadap warisan kolonial. Justru di situlah terlihat bagaimana umat Islam bernegosiasi dengan modernitas: menerima sebagian, menolak sebagian, dan menyesuaikan sebagian lainnya. Bank kolonial mungkin hadir karena motif ekonomi, tetapi ia juga menjadi bagian dari perjalanan spiritual umat Islam Indonesia menuju Tanah Suci.

Dinamika Panjang secara Etnografis

Haji, dalam pandangan Dadi Darmadi, tidak pernah berhenti sebagai sekadar perjalanan religius. Ia adalah mosaik panjang pengalaman manusia yang sarat cerita, emosi, dan negosiasi sosial. Jika dilihat melalui kacamata etnografi, setiap jamaah membawa narasi unik yang memperlihatkan bagaimana agama dijalani dalam keseharian. Bagi seorang petani di Jawa, misalnya, menabung untuk haji berarti menyisihkan hasil panen padi setiap musim. Bagi pedagang di Aceh, ongkos haji mungkin berasal dari keuntungan dagang di pasar. Bagi nelayan di Bugis, perjalanan haji bisa dibiayai dari hasil menjual kapal atau ikan. Semua cerita ini membentuk mozaik etnografis yang menggambarkan haji sebagai praktik yang meresap ke dalam urat nadi kehidupan masyarakat.

Dinamika panjang haji juga tampak dari hubungan antara jamaah dan agen perjalanan tradisional, yang dikenal sebagai syekh haji atau muqawwim. Para syekh ini adalah figur sentral: mereka mengatur tiket kapal, menyiapkan penginapan di Jeddah, bahkan menanggung jamaah yang sakit atau meninggal. Namun, kekuasaan mereka sering kali membuat jamaah berada dalam posisi rentan. Banyak kisah tentang jamaah yang ditelantarkan, dipungut biaya berlebihan, atau bahkan dijadikan objek eksploitasi. Di sinilah etnografi menyingkap wajah lain haji: di balik kesalehan, ada relasi kuasa yang tidak seimbang antara penyedia jasa dan jamaah.

Di sisi lain, haji juga memperlihatkan lapisan emosi yang kaya. Seorang jamaah yang pertama kali naik kapal laut, misalnya, akan mengalami rasa kagum sekaligus takut: kagum karena melihat luasnya samudera, takut karena belum pernah meninggalkan kampung. Etnografi mencatat detail semacam ini: bagaimana jamaah membawa bekal nasi kering dari desa, bagaimana mereka menangis ketika kapal mulai meninggalkan pelabuhan, bagaimana mereka khawatir akan penyakit kolera yang kerap mewabah di perjalanan. Cerita-cerita ini jarang terekam dalam data statistik, tetapi justru inilah yang membuat pengalaman haji menjadi sangat manusiawi.

Dinamika etnografis haji juga menyangkut jaringan sosial yang terbentuk di Tanah Suci. Jamaah Nusantara tidak hanya berinteraksi dengan sesama orang Indonesia, tetapi juga dengan jamaah dari India, Mesir, atau Afrika. Pertemuan lintas bangsa ini sering menimbulkan rasa bangga sekaligus canggung. Bangga karena merasa menjadi bagian dari ummah global, canggung karena sering merasa terpinggirkan secara ekonomi atau bahasa. Pengalaman semacam ini menegaskan bahwa haji adalah arena kosmopolitan, tempat identitas lokal diuji dalam perjumpaan global.

Yang menarik, dinamika ini juga memunculkan bentuk-bentuk solidaritas baru. Jamaah dari satu kampung biasanya saling membantu: yang muda mengurus yang tua, yang kuat menuntun yang lemah. Di Mekah dan Madinah, mereka tinggal di pemondokan yang penuh sesak, tetapi rasa kebersamaan tumbuh. Solidaritas ini sering berlanjut setelah pulang ke tanah air: para haji mendirikan kelompok pengajian, masjid, atau bahkan lembaga sosial. Dengan kata lain, pengalaman etnografis di Tanah Suci menjadi modal sosial yang kembali memperkuat komunitas di Nusantara.

Namun, dinamika panjang haji tidak selalu harmonis. Ada juga cerita tentang konflik: jamaah yang berebut kamar, agen yang tidak memenuhi janji, atau ulama yang berbeda pendapat soal tata cara ibadah. Konflik semacam ini memperlihatkan bahwa haji adalah arena interaksi manusia yang kompleks, bukan ruang steril dari perbedaan. Justru dalam ketegangan inilah terlihat bagaimana jamaah bernegosiasi, beradaptasi, dan kadang terpaksa menerima keadaan. Bagi Dadi, etnografi penting untuk merekam sisi-sisi “gelap” ini, agar haji tidak hanya dilihat dari sisi suci, tetapi juga dari sisi manusiawi.

Dalam rentang sejarah yang panjang, dinamika etnografis haji juga berubah. Pada awal abad ke-20, jamaah lebih banyak berangkat dengan kapal laut, perjalanan bisa berbulan-bulan. Cerita yang muncul adalah tentang penyakit di kapal, makanan yang kurang, dan pertemuan di pelabuhan. Kini, dengan pesawat, perjalanan hanya beberapa jam. Namun, pengalaman emosional tetap sama: kerinduan, doa, dan harapan. Inilah yang membuat haji menjadi fenomena etnografis yang berlapis: ia berubah dari sisi teknis, tetapi tetap sama dari sisi spiritual.

Akhirnya, dinamika panjang haji secara etnografis menunjukkan bahwa ibadah ini adalah ruang perjumpaan antara individu, komunitas, dan dunia global. Dari cerita petani desa hingga birokrasi negara, dari kapal laut hingga pesawat modern, dari agen haji tradisional hingga sistem resmi negara, semua berkelindan membentuk narasi besar haji Nusantara. Etnografi memungkinkan kita mendengar suara-suara kecil di balik narasi besar itu, sehingga haji bisa dipahami bukan hanya sebagai rukun Islam, tetapi juga sebagai kisah kehidupan yang penuh warna.

Dari Data Kuantitatif ke Kualitatif

Selama puluhan tahun, kajian tentang haji di Indonesia cenderung dibingkai dalam bahasa statistik. Laporan-laporan resmi pemerintah atau catatan kolonial Belanda lebih banyak menampilkan angka-angka: berapa jumlah jamaah yang berangkat setiap tahun, berapa besar ongkos naik haji, berapa persen jamaah yang meninggal di perjalanan, dan berapa lama waktu tempuh dari pelabuhan ke Jeddah. Angka-angka itu penting untuk memahami skala mobilitas haji, tetapi ia hanya menyajikan satu sisi: sisi kuantitatif. Ia gagal menangkap dimensi emosional, spiritual, dan kultural yang dialami jamaah.

Dadi Darmadi mencoba menggeser perhatian dari angka ke narasi. Baginya, statistik hanyalah pintu masuk, sementara yang terpenting adalah cerita di balik angka itu. Ketika laporan menyebutkan “sepuluh ribu jamaah berangkat pada tahun tertentu”, Dadi bertanya: siapa mereka? Dari desa mana asalnya? Bagaimana mereka mengumpulkan ongkos haji? Apa makna keberangkatan itu bagi keluarganya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mengubah data kuantitatif menjadi narasi kualitatif yang kaya.

Etnografi yang ditawarkan Dadi menyoroti pengalaman individual dan kolektif. Misalnya, alih-alih hanya mencatat jumlah jamaah dari Jawa, ia menuliskan kisah seorang perempuan di pedalaman Yogyakarta yang menabung sejak muda, menyimpan uang di dalam bumbung bambu, dan baru bisa berangkat haji di usia 60 tahun. Angka “satu orang” ini tidak pernah tercatat dalam laporan resmi, tetapi kisahnya justru mencerminkan makna mendalam haji sebagai perjalanan panjang penuh pengorbanan. Dengan cara ini, data tidak lagi kering, melainkan hidup dalam bentuk narasi manusia.

Peralihan dari kuantitatif ke kualitatif juga penting untuk memahami dimensi sosial haji. Statistik mungkin mencatat bahwa ongkos haji naik setiap tahun, tetapi tidak menjelaskan dampaknya terhadap masyarakat. Narasi kualitatif bisa menunjukkan bagaimana kenaikan ongkos itu memicu munculnya arisan haji di kampung, atau bagaimana keluarga menjual tanah demi ongkos haji. Dengan kata lain, narasi membuka ruang untuk memahami strategi-strategi masyarakat dalam menyiasati realitas ekonomi.

Selain itu, pendekatan kualitatif menyingkap lapisan emosi yang sama sekali tidak hadir dalam statistik. Angka tidak bisa mencatat rasa haru seorang ibu yang berpisah dengan anak-anaknya di pelabuhan, atau doa seorang ayah yang menangis di hadapan Ka’bah setelah puluhan tahun menabung. Angka hanya memberi tahu kita “berapa banyak”, sementara narasi memberi tahu kita “bagaimana rasanya”. Perbedaan inilah yang menjadikan pendekatan etnografis Dadi begitu kuat: ia menempatkan manusia, bukan angka, di pusat kajian.

Namun, Dadi tidak sepenuhnya menolak data kuantitatif. Baginya, angka tetap penting sebagai kerangka. Statistik bisa menunjukkan tren besar: pertumbuhan jumlah jamaah, perubahan pola transportasi, atau dampak kebijakan pemerintah. Tetapi angka itu harus ditafsirkan melalui cerita-cerita manusia. Tanpa narasi, angka menjadi dingin dan jauh dari kenyataan. Dengan narasi, angka mendapat nyawa dan makna.

Pendekatan ini sekaligus menjadi kritik terhadap cara negara mengelola haji. Negara sering bangga menyebut angka-angka: kuota terbesar di dunia, pelayanan terbaik, biaya paling transparan. Tetapi di balik itu ada cerita jamaah yang antre berjam-jam, atau keluarga yang terpaksa berhutang. Dadi menunjukkan bahwa angka tidak selalu sejalan dengan realitas di lapangan. Justru kisah kecil jamaahlah yang sering menyingkap wajah sebenarnya dari pengelolaan haji.

Akhirnya, pergeseran dari kuantitatif ke kualitatif ini menegaskan satu hal penting: haji adalah pengalaman manusia. Ia tidak bisa direduksi hanya menjadi angka dalam laporan resmi. Setiap jamaah membawa cerita, dan cerita itulah yang membuat haji menjadi kaya secara antropologis. Dengan mendengarkan suara-suara kecil di balik statistik, kita bisa memahami haji bukan hanya sebagai fenomena massal, tetapi juga sebagai perjalanan personal yang sarat makna spiritual, sosial, dan kultural.

Saudi Holland Bank sebagai Simbol Globalisasi Ibadah

Keberadaan Saudi Holland Bank menjadi salah satu simpul penting dalam membaca haji sebagai praktik yang sejak awal terhubung dengan arus global. Bank yang awalnya didirikan sebagai cabang lembaga keuangan Belanda ini, pada mulanya hanya melayani kebutuhan transaksi perdagangan dan kolonial. Namun, ketika jumlah jamaah haji dari Hindia Belanda semakin besar, fungsi bank ini bergeser menjadi penyedia layanan keuangan bagi ribuan muslim Nusantara yang menunaikan ibadah. Dengan kata lain, Saudi Holland Bank menjadi perantara antara dunia desa yang sederhana dengan dunia global yang kompleks.

Di desa-desa, seorang calon jamaah haji biasanya menabung dalam bentuk emas, hasil panen, atau bahkan hewan ternak. Namun, ketika sampai di Jeddah, seluruh tabungan itu harus dikonversi ke dalam bentuk uang tunai untuk membayar biaya perjalanan dan akomodasi. Inilah titik masuk Saudi Holland Bank. Jamaah bisa menitipkan tabungan mereka di Hindia Belanda, lalu mengambilnya kembali ketika tiba di Arab Saudi. Dari sisi jamaah, ini adalah jaminan keamanan. Dari sisi kolonial, ini adalah mekanisme kontrol sekaligus keuntungan ekonomi.

Jika dilihat secara antropologis, bank ini menandai pertemuan antara sistem keuangan modern dengan praktik keagamaan tradisional. Seorang petani Jawa yang sebelumnya tidak pernah mengenal rekening bank, tiba-tiba harus berhadapan dengan sistem transaksi modern yang diatur oleh orang Belanda. Di sini tampak paradoks: ritual keagamaan yang sangat sakral, justru dijalankan melalui instrumen kapitalisme kolonial. Maka, Saudi Holland Bank bukan hanya bank, melainkan simbol globalisasi ibadah haji.

Lebih jauh, kehadiran bank ini juga menunjukkan bagaimana haji sudah sejak awal bukan sekadar ritual lokal, tetapi ibadah global yang diatur oleh jejaring kuasa internasional. Belanda mungkin tidak berniat melayani haji demi ibadah, melainkan demi kepentingan ekonomi dan politik. Tetapi umat Islam Nusantara tetap memanfaatkan ruang yang ada. Di sinilah terlihat adanya dialektika antara struktur kolonial dan agen religius: jamaah tidak pasif, melainkan aktif mengadaptasi fasilitas kolonial untuk kepentingan spiritual mereka.

Di mata Belanda, kontrol keuangan atas haji juga punya makna politis. Jamaah haji sering dicurigai sebagai kelompok yang rawan terpapar ide-ide Pan-Islamisme atau gerakan politik Islam transnasional. Dengan menguasai arus uang, Belanda merasa bisa sekaligus mengawasi pergerakan jamaah. Hal ini menunjukkan bahwa bank bukan hanya alat transaksi, tetapi juga instrumen pengawasan politik. Bagi jamaah, bank adalah fasilitas; bagi kolonial, bank adalah kontrol.

Namun, dalam praktiknya, bank ini justru memperlihatkan wajah ambivalen kolonialisme. Di satu sisi, ia adalah instrumen kontrol dan kapitalisme. Di sisi lain, ia juga menyediakan perlindungan yang nyata. Banyak jamaah merasa lebih aman menaruh uang di bank ketimbang membawanya dalam perjalanan yang rawan perampokan. Ambivalensi inilah yang ditangkap oleh Dadi Darmadi: kolonialisme tidak selalu hadir dalam bentuk represi langsung, tetapi juga melalui instrumen modernitas yang ambivalen—bisa menindas, tetapi juga memberi perlindungan.

Keberadaan Saudi Holland Bank akhirnya memperlihatkan betapa ibadah haji tidak pernah steril dari struktur global. Jauh sebelum era modern yang serba digital, jamaah Nusantara sudah mengalami globalisasi: uang mereka beredar melalui bank kolonial, perjalanan mereka diatur oleh agen internasional, dan ibadah mereka berada dalam kerangka kapitalisme dunia. Maka, haji bisa dibaca sebagai ibadah yang mengikat spiritualitas dan globalisasi dalam satu ruang.

Akhirnya, Saudi Holland Bank menjadi simbol penting dalam narasi besar haji Nusantara. Ia menegaskan bahwa ibadah tidak pernah sepenuhnya murni, melainkan selalu bernegosiasi dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi global. Dadi melihat bank ini bukan hanya sebagai catatan sejarah kolonial, tetapi juga sebagai refleksi tentang bagaimana umat Islam Nusantara hidup di persimpangan: mereka mengejar kesucian di Tanah Suci, tetapi pada saat yang sama harus bergulat dengan struktur kapitalisme kolonial yang mengatur jalan mereka.

Penertiban Tarif: Ulama Jawah dan Syekh Haji

Dalam sejarah panjang haji Nusantara, figur syekh haji atau muqawwim menempati posisi sentral. Mereka adalah agen perjalanan tradisional yang mengatur segala kebutuhan jamaah: mulai dari tiket kapal laut, penginapan di Jeddah dan Mekah, hingga urusan logistik sehari-hari. Bagi jamaah, syekh haji adalah mediator utama antara dunia desa dan Tanah Suci. Tanpa mereka, perjalanan ke Mekah hampir mustahil dilakukan. Namun, posisi strategis ini membuat syekh haji memiliki kekuasaan besar, yang seringkali dimanfaatkan untuk mengatur tarif sesuka hati. Harga tiket, biaya penginapan, bahkan ongkos kurban sering kali ditentukan secara sepihak, sehingga jamaah berada dalam posisi yang rentan.

Di sinilah peran ulama Jawah—yakni ulama asal Nusantara yang bermukim di Mekah—menjadi penting. Mereka menyadari bahwa jamaah sering kali ditindas oleh praktik komersial yang berlebihan. Ulama Jawah kemudian berupaya melakukan penertiban, dengan memberikan fatwa, mengeluarkan seruan moral, dan bahkan menekan para syekh agar tidak mematok harga seenaknya. Peran ini menunjukkan bahwa ulama bukan hanya berfungsi sebagai pengajar agama, tetapi juga sebagai pembela kepentingan jamaah dalam ranah ekonomi. Dengan otoritas moral yang dimiliki, mereka mencoba menyeimbangkan relasi kuasa antara jamaah dan agen perjalanan.

Etnografi Dadi memperlihatkan bagaimana proses penertiban ini bukanlah hal sederhana. Ulama Jawah tidak memiliki instrumen kekuasaan formal seperti negara, sehingga mereka hanya mengandalkan legitimasi sosial dan religius. Mereka memberi nasihat kepada jamaah agar tidak mau membayar lebih dari harga wajar, atau mereka mendatangi para syekh untuk menegosiasikan tarif. Proses ini sering kali berlangsung alot, karena syekh haji memiliki jaringan bisnis yang kuat. Namun, intervensi ulama ini cukup berpengaruh, terutama karena jamaah menghormati mereka sebagai otoritas agama.

Bagi jamaah, kehadiran ulama Jawah memberi rasa aman. Mereka merasa ada figur yang membela kepentingan mereka, di tengah situasi asing dan penuh ketidakpastian di Tanah Suci. Penertiban tarif ini sekaligus memperlihatkan bahwa haji adalah arena negosiasi antara tradisi dan modernitas, antara otoritas agama dan praktik komersial. Ulama Jawah mencoba menghadirkan wajah Islam yang melindungi umat, meski belum ada regulasi formal dari negara.

Namun, konflik antara ulama Jawah dan syekh haji juga tidak bisa dihindari. Bagi syekh haji, penertiban harga dianggap sebagai ancaman terhadap sumber penghasilan mereka. Tidak jarang, mereka melawan dengan menolak jamaah yang mengikuti nasihat ulama, atau bahkan menjelek-jelekkan ulama di hadapan jamaah. Situasi ini menunjukkan bahwa haji bukan hanya ibadah, tetapi juga arena perebutan ekonomi. Jamaah menjadi objek tarik-menarik antara otoritas agama dan kepentingan komersial.

Dalam perspektif sejarah, upaya penertiban tarif oleh ulama Jawah ini bisa dianggap sebagai cikal bakal birokratisasi haji. Sebelum negara mengambil alih pengelolaan haji, sudah ada upaya regulasi, meski sifatnya moral dan sosial. Ulama berusaha membatasi eksploitasi ekonomi, agar ibadah tetap berjalan dengan tenang dan terjangkau. Ini menunjukkan bahwa ide tentang perlunya pengelolaan resmi haji bukan muncul tiba-tiba, melainkan berakar dari pengalaman panjang jamaah dan intervensi ulama di Tanah Suci.

Etnografi haji dengan demikian memperlihatkan lapisan kuasa yang kompleks. Di satu sisi ada jamaah sebagai aktor lemah, di sisi lain ada syekh haji sebagai aktor komersial, lalu hadir ulama Jawah sebagai mediator moral. Pertarungan tiga aktor ini membentuk wajah haji Nusantara pada masa lalu. Ketika negara akhirnya mengambil alih pengelolaan haji, ia sebenarnya hanya melanjutkan tradisi penertiban yang sebelumnya sudah dimulai oleh ulama Jawah.

Akhirnya, peran ulama Jawah dalam menertibkan tarif menjadi bukti bahwa haji bukan hanya tentang ritual, tetapi juga tentang perlindungan sosial. Haji adalah ruang di mana ulama tampil bukan hanya sebagai pengajar kitab, tetapi juga sebagai penjaga kepentingan jamaah. Dari tangan merekalah lahir kesadaran bahwa ibadah sebesar haji harus diatur secara adil, agar kesucian ritual tidak ternodai oleh eksploitasi ekonomi.

Haji Harus Dikelola Secara Resmi – Ide dari Indonesia

Gagasan bahwa haji harus dikelola secara resmi bukanlah gagasan yang datang dari luar, melainkan lahir dari pengalaman panjang jamaah Indonesia sendiri. Sejak abad ke-19, jamaah Nusantara selalu menjadi salah satu kelompok terbesar di Tanah Suci. Jumlah mereka yang begitu masif sering kali menimbulkan kerentanan: banyak yang ditelantarkan agen, kehilangan harta, bahkan meninggal tanpa ada perlindungan. Dari sinilah muncul desakan agar ada otoritas resmi yang mengurus haji, sehingga jamaah tidak lagi menjadi korban praktik komersial yang tak terkendali.

Dadi Darmadi menekankan bahwa inisiatif ini berasal dari pengalaman kolektif orang Indonesia. Jamaah dari Jawa, Sumatra, dan Sulawesi sadar bahwa tanpa regulasi resmi, mereka akan selalu berada dalam posisi yang lemah. Para ulama, tokoh masyarakat, bahkan jamaah sendiri mulai mendorong ide bahwa haji harus dikelola bukan hanya oleh syekh haji atau agen swasta, melainkan oleh negara. Dengan demikian, ibadah haji dipandang bukan sekadar urusan individu, tetapi juga urusan publik yang memerlukan perlindungan.

Gagasan ini sangat penting karena memperlihatkan peran Indonesia sebagai pelopor dalam birokratisasi haji. Jika sebelumnya pengelolaan haji sepenuhnya dikuasai oleh agen swasta atau jaringan tradisional, maka dari Indonesia lahir kesadaran baru: bahwa negara sebagai entitas modern harus hadir mengurus umat. Kesadaran ini sejalan dengan pengalaman kolonial, di mana Belanda melalui Saudi Holland Bank ikut mengatur aspek finansial haji. Orang Indonesia kemudian mengambil pelajaran dari situ: jika kolonial bisa mengatur, maka setelah merdeka, negara juga harus mampu melakukannya dengan lebih baik.

Dalam etnografi haji, kita bisa melihat bagaimana gagasan ini muncul secara bertahap. Pada mulanya, jamaah hanya bergantung pada ulama Jawah untuk menertibkan tarif. Namun, otoritas moral ulama saja tidak cukup, karena syekh haji tetap bisa memanipulasi harga. Maka, jamaah mulai menuntut sistem yang lebih kuat. Desakan ini semakin menguat ketika banyak kisah tragis mencuat: jamaah yang meninggal di kapal, jamaah yang tertipu agen, atau jamaah yang kehabisan uang di Tanah Suci. Semua pengalaman itu menegaskan perlunya intervensi negara.

Di tingkat politik, gagasan ini juga menjadi bagian dari dinamika umat Islam Indonesia pasca-kemerdekaan. Negara baru Indonesia ingin menunjukkan keberpihakannya pada umat Muslim, dan pengelolaan haji menjadi salah satu cara untuk mewujudkannya. Dengan mengambil alih pengelolaan haji, negara tampil sebagai pelindung umat, sekaligus memperkuat legitimasi politiknya di hadapan rakyat. Dalam hal ini, gagasan jamaah bertemu dengan kepentingan negara: keduanya sama-sama mendorong lahirnya birokratisasi haji.

Namun, gagasan resmi ini juga membawa konsekuensi. Ketika haji menjadi urusan negara, ia masuk ke dalam logika birokrasi: ada regulasi, kuota, prosedur, dan ongkos resmi. Bagi sebagian orang, hal ini terasa mengekang karena menghilangkan fleksibilitas. Tetapi bagi sebagian besar jamaah, sistem resmi lebih memberikan kepastian dan perlindungan. Inilah dilema yang selalu hadir dalam birokratisasi: di satu sisi menjamin keadilan, di sisi lain menimbulkan rigiditas.

Etnografi Dadi membantu kita memahami bahwa ide pengelolaan resmi ini bukanlah sekadar kebijakan administratif, tetapi hasil dari pengalaman sosial jamaah Indonesia di Tanah Suci. Mereka belajar dari kerentanan mereka, dari eksploitasi agen, dan dari intervensi kolonial. Dari pengalaman itu lahir kesadaran bahwa haji, sebagai ibadah massal yang penuh risiko, harus ditopang oleh sistem resmi yang melindungi jamaah.

Akhirnya, gagasan “haji harus dikelola secara resmi” menjadi salah satu kontribusi terbesar Muslim Indonesia bagi dunia Islam. Indonesia bukan hanya negara dengan jamaah terbanyak, tetapi juga negara yang paling awal memikirkan haji sebagai urusan publik. Dari sinilah lahir model pengelolaan haji modern yang kelak menjadi rujukan banyak negara lain. Dengan demikian, haji Indonesia bukan hanya cerita tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang inovasi kelembagaan yang lahir dari pengalaman kolektif umat.

1966: Negara Mengambil Alih Haji

Tahun 1966 menjadi titik balik penting dalam sejarah penyelenggaraan haji Indonesia. Pada masa itu, setelah melewati dinamika panjang, pemerintah Indonesia memutuskan untuk secara resmi mengambil alih pengelolaan haji dari tangan agen swasta dan syekh haji. Keputusan ini bukan hanya langkah administratif, melainkan juga langkah politik yang menandai kehadiran negara sebagai pengelola langsung ibadah umat. Di tengah situasi politik pasca-1965 yang penuh ketidakpastian, kebijakan ini menjadi simbol bagaimana negara Orde Baru berupaya menegaskan posisinya di hadapan umat Islam.

Dari perspektif etnografis, pengambilalihan ini lahir dari akumulasi pengalaman pahit jamaah selama puluhan tahun. Banyak kisah tentang jamaah yang kehabisan uang di Tanah Suci, ditipu agen, atau bahkan meninggal tanpa ada yang bertanggung jawab. Negara kemudian hadir untuk menjawab keresahan itu. Bagi jamaah, langkah ini dipandang sebagai penyelamatan: ibadah haji kini tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kuasa agen komersial, tetapi dikelola oleh pemerintah yang dianggap lebih sah dan lebih bertanggung jawab.

Namun, tentu saja kehadiran negara juga membawa wajah birokrasi yang baru. Jamaah kini harus berhadapan dengan regulasi resmi: pendaftaran, dokumen, paspor, kuota, dan ongkos naik haji yang ditetapkan pemerintah. Proses ini membuat haji semakin terstruktur, tetapi juga lebih kaku. Bagi sebagian jamaah, birokratisasi ini terasa sebagai beban, karena mereka tidak lagi bisa berangkat secara fleksibel melalui agen. Namun, bagi sebagian besar jamaah, sistem baru ini memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

Bagi pemerintah Orde Baru, pengelolaan haji juga sarat makna politik. Dengan menguasai haji, negara bisa menunjukkan kepeduliannya kepada umat Islam, sekaligus memperkuat legitimasi politiknya. Haji dijadikan sebagai simbol kebijakan religius yang populis. Pada saat yang sama, kontrol negara atas haji juga berarti kontrol atas mobilitas umat Islam ke luar negeri, sebuah hal yang penting dalam konteks politik global pada masa itu. Dengan begitu, pengambilalihan haji bukan hanya soal perlindungan jamaah, tetapi juga bagian dari strategi politik Orde Baru dalam membangun legitimasi di hadapan rakyat.

Perubahan besar ini juga memengaruhi relasi antara jamaah, ulama, dan agen perjalanan. Jika sebelumnya ulama Jawah berperan sebagai mediator moral, kini posisi mereka mulai tergeser oleh birokrasi negara. Begitu pula dengan syekh haji yang selama puluhan tahun memonopoli pengelolaan haji, perlahan kehilangan peran sentral mereka. Negara hadir dengan kekuasaan formal, menggantikan otoritas moral dan komersial yang sebelumnya mendominasi. Dari sisi antropologis, hal ini menunjukkan pergeseran kuasa dari jaringan tradisional ke institusi modern.

Dalam praktiknya, tentu tidak semua berjalan mulus. Awal pengelolaan haji oleh pemerintah juga diwarnai dengan keterbatasan fasilitas, persoalan transparansi, dan tantangan logistik. Namun, meskipun ada kelemahan, langkah 1966 tetap menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya jamaah Indonesia memiliki sistem resmi yang melibatkan negara secara langsung. Bagi banyak orang, ini adalah bukti bahwa negara hadir dalam urusan agama, bukan hanya dalam bentuk retorika, tetapi dalam bentuk kebijakan nyata.

Keputusan tahun 1966 juga menjadi warisan yang panjang hingga hari ini. Dari situlah lahir Kementerian Agama sebagai pengelola utama haji, yang terus berkembang dengan regulasi, teknologi, dan diplomasi kuota haji dengan Arab Saudi. Haji kemudian menjadi salah satu agenda terbesar negara, baik dari sisi anggaran maupun diplomasi internasional. Dengan demikian, apa yang dimulai pada 1966 tidak hanya menyelamatkan jamaah pada saat itu, tetapi juga meletakkan dasar bagi pengelolaan haji modern Indonesia.

Akhirnya, pengambilalihan haji oleh negara pada tahun 1966 menunjukkan bahwa ibadah ini bukan hanya urusan personal, melainkan juga urusan politik, ekonomi, dan kebangsaan. Ia adalah cermin bagaimana negara Indonesia, sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia, berusaha membangun identitasnya sebagai pelindung umat. Dari sisi etnografis, keputusan ini menutup satu bab panjang penuh kerentanan, sekaligus membuka bab baru tentang birokratisasi ibadah. Sejak saat itu, haji Indonesia tidak lagi sekadar perjalanan spiritual, melainkan juga cermin dari hubungan kompleks antara agama, masyarakat, dan negara modern.

Penutup: Haji sebagai Ruang Pertemuan Agama, Negara, dan Globalisasi

Haji bagi umat Islam Nusantara adalah perjalanan spiritual yang tak pernah bisa dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan ekonomi. Dari awal, ketika jamaah menabung di desa-desa kecil, ibadah ini sudah terhubung dengan sistem kapitalisme global melalui bank kolonial Belanda. Dari sana, haji berkembang sebagai arena etnografis yang memperlihatkan kisah manusiawi: perjuangan, pengorbanan, dan kerentanan jamaah. Semua itu menegaskan bahwa haji bukan sekadar ibadah ritual, melainkan juga perjalanan sejarah kolektif umat Islam Indonesia.

Melalui kajian Dadi Darmadi, kita diajak untuk melihat haji dengan cara berbeda. Haji tidak hanya hadir sebagai angka-angka statistik yang membanggakan pemerintah, melainkan sebagai cerita hidup jamaah yang berangkat dengan segala keterbatasan. Narasi kualitatif inilah yang membuat kita memahami dimensi kemanusiaan dalam ibadah. Bahwa di balik setiap angka kuota terdapat seorang ayah, ibu, petani, pedagang, atau nelayan, yang menabung seumur hidup demi bisa menyentuh Ka’bah.

Penutup ini juga menegaskan bahwa haji adalah ibadah global. Saudi Holland Bank menjadi simbol bagaimana ibadah yang sakral justru dijalankan melalui instrumen kolonial. Ulama Jawah menjadi bukti bahwa jamaah Nusantara tidak pernah berjalan sendiri, melainkan dilindungi oleh otoritas moral yang berusaha menertibkan tarif. Lalu, negara Indonesia akhirnya mengambil alih peran itu secara resmi pada 1966, menjadikan haji sebagai urusan publik yang diatur dengan regulasi. Semua ini menunjukkan bahwa ibadah haji adalah ruang pertemuan antara iman dan politik, antara spiritualitas dan birokrasi.

Dari sisi antropologis, perjalanan panjang haji Nusantara adalah contoh bagaimana agama bernegosiasi dengan modernitas. Jamaah berangkat dengan doa, tetapi juga membawa rekening bank. Mereka menunaikan ibadah dengan penuh kesucian, tetapi perjalanan mereka diatur oleh negara dan agen. Dualitas ini tidak harus dilihat sebagai kontradiksi, melainkan sebagai kenyataan: bahwa agama tidak pernah hidup dalam ruang hampa, tetapi selalu berdialog dengan struktur sosial di sekitarnya.

Refleksi Dadi juga memperlihatkan bahwa umat Islam Nusantara bukan sekadar objek dari struktur global, melainkan juga pelaku yang memberi kontribusi penting. Gagasan bahwa haji harus dikelola secara resmi, misalnya, lahir dari pengalaman jamaah Indonesia. Ide ini kemudian menjadi model bagi banyak negara lain. Artinya, pengalaman Indonesia dalam mengelola haji tidak hanya penting bagi bangsa ini, tetapi juga bagi dunia Islam secara keseluruhan.

Dalam konteks kontemporer, warisan 1966 masih terasa. Negara kini menjadi aktor utama dalam pengelolaan haji, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Haji dikelola dengan teknologi digital, sistem kuota, dan diplomasi internasional. Namun, di balik semua itu, pengalaman etnografis jamaah tetap sama: mereka berangkat dengan doa, kerinduan, dan harapan. Modernitas boleh mengubah cara, tetapi esensi spiritual tetap abadi.

Akhirnya, haji dari Indonesia adalah cermin perjalanan bangsa ini sendiri. Ia memperlihatkan bagaimana umat Islam bergerak dari tradisi ke modernitas, dari otoritas ulama ke otoritas negara, dari kapal laut ke pesawat jet, dari tabungan bambu ke rekening bank. Semua perubahan itu terjadi dalam satu benang merah: kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan di Tanah Suci. Dengan demikian, haji adalah kisah tentang manusia yang mencari Tuhan, tetapi sekaligus berhadapan dengan dunia.

Esai ini menegaskan bahwa haji tidak bisa dipahami hanya dengan membaca angka atau prosedur. Ia harus dipahami melalui kisah manusia yang berangkat dari desa, melalui ulama yang menertibkan tarif, melalui bank kolonial yang mengatur uang, dan melalui negara yang akhirnya mengambil alih pengelolaan. Semua lapisan ini bersatu membentuk satu narasi besar: haji sebagai ruang pertemuan antara agama, negara, dan globalisasi. Dari situlah kita melihat haji bukan hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai cermin sejarah umat Islam Nusantara di panggung dunia.

Leave a Reply