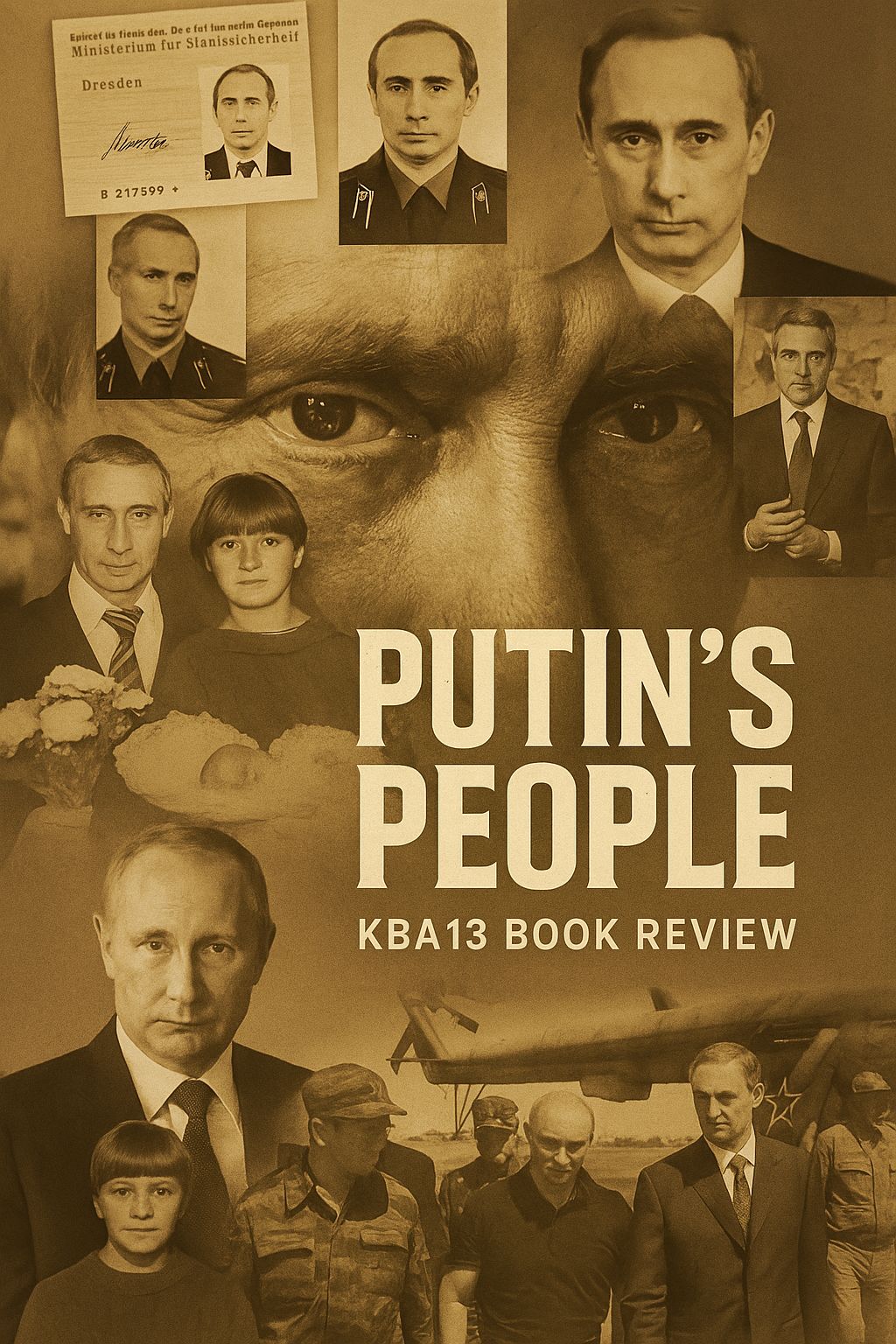

Dalam lanskap geopolitik abad ke-21, Rusia selalu menjadi teka-teki yang sulit diurai. Sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, dunia menyaksikan transisi penuh gejolak dari ekonomi terpusat menuju kapitalisme oligarkis yang brutal. Namun, di balik kekacauan itu, tersimpan narasi yang lebih dalam: kebangkitan kembali jaringan intelijen yang dahulu dikenal sebagai KGB, dan transformasi Vladimir Putin dari seorang perwira intelijen Soviet di Dresden menjadi penguasa Kremlin yang paling berpengaruh di era modern. Buku Catherine Belton, Putin’s People, adalah salah satu karya investigatif paling berani yang menguraikan kisah ini.

Belton, mantan koresponden Financial Times di Moskow, menulis dengan detail yang memukau dan riset yang menggetarkan. Ia menelusuri bagaimana Putin dan lingkaran dekatnya—para “siloviki” (orang-orang keamanan)—mengambil alih aset vital negara, menciptakan jaringan oligarki baru, dan mengubah demokrasi Rusia menjadi sistem otoriter yang berpadu dengan kapitalisme predator. Yang lebih mengkhawatirkan, Belton menunjukkan bagaimana jaringan ini tidak berhenti di dalam negeri, tetapi merambah ke dunia Barat, menanamkan pengaruh lewat aliran uang gelap, operasi intelijen, hingga kooptasi politik.

Buku ini terbagi ke dalam tiga bagian utama. Pada bagian awal, Belton membawa kita ke masa lalu Putin di Dresden, Jerman Timur, saat ia menjadi perwira KGB muda yang menyaksikan keruntuhan Soviet. Di sinilah kita melihat cikal bakal pandangan dunianya: trauma terhadap kehancuran negara adidaya dan tekad untuk mengembalikan kejayaan Rusia, dengan cara apa pun.

Bagian kedua menjelaskan fase awal karier Putin di St. Petersburg hingga kemudian diangkat menjadi Presiden Rusia. Belton menunjukkan bahwa Putin tidak muncul sebagai pemimpin yang netral atau teknokrat, tetapi sebagai figur yang dibentuk dan dipromosikan oleh jaringan KGB lama yang ingin merebut kembali kekuasaan setelah periode “kebebasan” singkat di era Boris Yeltsin. Alih-alih reformasi demokratis, yang terjadi justru konsolidasi kekuasaan melalui perang Chechnya, penyingkiran lawan politik, dan pengendalian media.

Di bagian terakhir, buku ini memperlihatkan dimensi global dari “Putinisme.” Uang Rusia mengalir deras ke London—yang kemudian dijuluki Londongrad—membiayai properti mewah, perusahaan cangkang, hingga memengaruhi keputusan politik di Barat. Belton juga menyinggung hubungan erat antara jaringan Putin dengan figur-figur kontroversial di Eropa dan Amerika, termasuk Donald Trump. Di sini, Putin’s People tidak hanya menjadi catatan sejarah Rusia, tetapi juga peringatan bahwa politik internasional saat ini tidak bisa dipisahkan dari pengaruh modal gelap dan operasi intelijen.

Apa yang membuat buku ini begitu kuat adalah keberanian Belton untuk menghubungkan titik-titik antara oligarki, kriminalitas, dan negara. Ia menunjukkan bagaimana garis batas antara bisnis, mafia, dan politik di Rusia menjadi kabur, menciptakan “state capture” yang hampir total. Kritik yang ia lontarkan juga tidak sekadar pada figur Putin sebagai individu, melainkan pada struktur kekuasaan yang menopangnya—sebuah sistem yang dibangun dari bayangan KGB, diselimuti oleh nasionalisme, dan disebarkan melalui jaringan finansial global.

Dibaca dari perspektif Indonesia, Putin’s People mengajarkan pentingnya kewaspadaan terhadap bagaimana kekuasaan bekerja melalui aliansi tersembunyi antara elit politik, aparat keamanan, dan oligarki ekonomi. Belton mengingatkan bahwa demokrasi rapuh bila tidak dibentengi oleh transparansi, supremasi hukum, dan independensi lembaga publik.

Pada akhirnya, Putin’s People adalah sebuah peringatan keras. Ia bukan sekadar biografi politik Putin, melainkan anatomi kekuasaan yang bekerja di balik layar, dengan konsekuensi langsung terhadap stabilitas internasional. Seperti yang dikatakan The Guardian, buku ini dibaca layaknya novel John le Carré—penuh intrik, rahasia, dan manuver gelap—namun ini bukan fiksi, melainkan kenyataan yang masih berlangsung hingga hari ini.

Leave a Reply